अशोक ‘प्रियदर्शी’ (273-236 ईसा पूर्व)

बिन्दुसार की मृत्यु के बाद उसका योग्य पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक ने अपने शासन से भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। वह न केवल एक महान सम्राट था, बल्कि उसकी छवि भी इतिहास में एक आदर्श के रूप में सामने आई। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास के सबसे उज्जवल पन्नों में गिना जाता है।

अशोक का प्रारंभिक जीवन

अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें बौद्ध साक्ष्यों से मिलती है, जैसे दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियाँ। इनसे यह पता चलता है कि अशोक अपने पिता बिन्दुसार के शासनकाल में अवन्ति (उज्जयिनी) का उपराजा (वायसराय) था। एक दिन बिन्दुसार को बीमार होने की खबर मिली और अशोक पाटलिपुत्र लौट आया।

सिंहली परंपराओं के अनुसार, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी पर कब्जा किया। लेकिन यह कहानी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। अशोक के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इन परंपराओं को संदेह की नजर से देखा जा सकता है क्योंकि अशोक के अभिलेखों में यह बताया गया कि उसकी कई भाई-बहन जीवित थे और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे थे। कुछ भाई साम्राज्य के वायसराय भी थे।

बौद्ध साहित्य में अशोक का चित्रण

बौद्ध ग्रंथों में अशोक के प्रारंभिक जीवन को हिंसा और अत्याचार से भरा हुआ बताया गया है। उसे ‘चण्ड अशोक‘ के नाम से पुकारा गया है। हालांकि, यह तथ्य संदिग्ध हैं, क्योंकि बौद्ध लेखकों ने शायद अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसी बातें बनाई हों।

दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्राङ्गी बताया गया है, जो चम्पा के एक ब्राह्मण की कन्या थी। कुछ परंपराओं के अनुसार, उसे ‘धर्मा‘ कहा गया है और वह प्रमुख रानी थी।

राजगद्दी का संघर्ष

कुछ कथाएँ कहती हैं कि बिन्दुसार ने अशोक को राजा बनाने के बजाय अपने बड़े पुत्र सुसीम को राजगद्दी देने की इच्छा जताई थी। लेकिन बौद्ध परंपराओं में यह बताया गया कि अशोक ने अमात्यों की मदद से गद्दी हासिल की और उत्तराधिकार की लड़ाई में सभी भाइयों को हटा दिया।

सिंहली परंपराओं के अनुसार, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था, जबकि उत्तरी बौद्ध परंपराएँ इसे केवल अशोक और उसके बड़े भाई सुसीम के बीच की लड़ाई मानती हैं।

राज्याभिषेक और शासन

अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने में चार साल का वक्त लगा। इसलिए, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इस समय से ही अशोक के अभिलेखों में शासन का दस्तावेजीकरण किया गया।

अशोक ने अपने अभिलेखों में कई उपाधियाँ इस्तेमाल कीं। उन्हें ‘देवानपिय‘ (देवताओं का प्रिय), ‘राजा’ आदि के रूप में संबोधित किया गया। मास्की और गुजर्रा के लेखों में उसका नाम ‘अशोक‘ मिलता है। पुराणों में उसे ‘अशोकवर्धन‘ के नाम से भी जाना जाता है।

अशोक का नाम और महत्ता

अशोक का नाम भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सम्राटों में लिया जाता है। उन्होंने अपने शासन में कई सुधार किए और उनके शासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उनका शासन भारतीय सभ्यता के एक स्वर्णिम युग का प्रतीक है।

समाप्ति में, अशोक का जीवन और शासन हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका व्यक्तित्व आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।

कलिंग का युद्ध और उसके परिणाम

अपने राज्याभिषेक के बाद, अशोक ने अपने पिता बिन्दुसार और पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय नीति को जारी रखा। इस समय, कलिंग राज्य मगध साम्राज्य के लिए एक चुनौती बनकर उभरा। यह राज्य पहले महापदमनन्द द्वारा मगध साम्राज्य में शामिल किया गया था। चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह राज्य मगध के अधीन था। हालांकि, बिन्दुसार के समय में कलिंग ने स्वतंत्रता की घोषणा की। अशोक, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था, इस स्थिति को सहन नहीं कर सका।

अशोक और कलिंग युद्ध: इतिहास और परिणाम

आखिरकार, अशोक ने अपने अभिषेक के आठवे वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। कलिंग प्राचीन भारत का एक राज्य था, जो वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार, कलिंग राज्य व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, और अशोक की नज़र भी उस पर थी। इस युद्ध का कारण केवल सत्ता की ललक नहीं, बल्कि समृद्ध व्यापार मार्गों पर नियंत्रण भी था।

युद्ध का परिणाम: कलिंग में भयानक रक्तपात

कलिंग युद्ध एक भयंकर संघर्ष था। अशोक के तेरहवे शिलालेख में कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों के बारे में लिखा है कि “इस युद्ध में एक लाख पचास हजार लोग बंदी बना लिए गए और उन्हें अलग-अलग जगह भेज दिया गया, एक लाख लोगों की मौत हो गई और इससे भी कई गुना ज्यादा लोग घायल होकर मारे गए।”

अशोक ने स्वयं इस नरसंहार को अपनी आँखों से देखा। यह युद्ध इतना क्रूर था कि उस समय के ब्राह्मण, श्रमण और गृहस्थ तक दुखी हुए, क्योंकि उनके प्रियजन मारे गए थे।

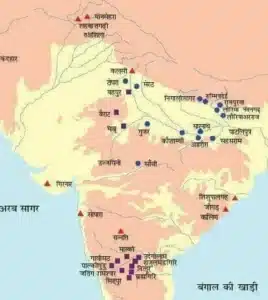

युद्ध के बाद, कलिंग मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया और वहां एक उपराजा (वायसराय) नियुक्त किया गया। साम्राज्य का विस्तार बंगाल की खाड़ी तक हो गया। कलिंग में दो अधीनस्थ प्रशासनिक केन्द्र स्थापित किये गये

(1) उत्तरी केन्द्र (राजधानी-तोसलि) तथा

(2) दक्षिणी केन्द्र (राजधानी-जौगढ़)।

लेकिन इस युद्ध के भयानक परिणामों ने अशोक के दिल में गहरी छाप छोड़ी।

अशोक का परिवर्तन: शांति और मानवता की ओर

कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। इस युद्ध की हृदय विदारक घटनाओं ने उसके हृदय में करुणा और दया का संचार किया। हेमचंद्र रायचौधरी ने लिखा है कि यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद, अशोक ने सैन्य विजय के बजाय शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार की दिशा में कदम बढ़ाए।

इस युद्ध ने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर किया। अब वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक धार्मिक नेता बन गया। उसने युद्ध-क्रियाओं को हमेशा के लिए समाप्त करने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद, उसने अपने साम्राज्य के सभी संसाधनों को जनकल्याण के लिए समर्पित कर दिया।

कलिंग युद्ध का प्रभाव और अशोक का नया युग

कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को एक नई दिशा दी। यह युद्ध केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक बना। अशोक ने इसे अपनी गलती समझा और जीवन भर के लिए अपने शासकीय कार्यों को शांति और मानवता की ओर मोड़ दिया। इसके बाद, अशोक ने “धम्मविजय” के रास्ते को चुना और अशोक के धम्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया।

यह घटना भारतीय और विश्व इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी। अशोक के शासन में धार्मिक सहिष्णुता और समाज सुधार को प्रमुख स्थान मिला। इसके परिणामस्वरूप, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत शांति और समृद्धि का दौर आया, जो आज भी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

अशोक और बौद्ध धर्म

अशोक मौर्य साम्राज्य का एक महान सम्राट था। उसने अपनी प्रारंभिक शासन में ब्राह्मण धर्म का पालन किया था। रजतरंगिणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। वह समय-समय पर विहार की यात्राएँ करता था और शिकार में भी उसकी विशेष रुचि थी। वह अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ और प्रीतिभोजों का आयोजन करता था, जिनमें बड़े चाव से मांस आदि खाए जाते थे। इन आयोजनों के लिए राजकीय पाकशाला में सैकड़ों पशु और पक्षी मारे जाते थे।

बौद्ध धर्म की ओर झुकाव

सिंहली अनुश्रुतियो दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया जब उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इसके बाद, मोग्गलिपुत्ततिस्स के प्रभाव से वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिया। हालांकि, दिव्यावदान में इस बात का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया गया है। इन विभिन्न मतों में से कौन सा सत्य है, यह कहना मुश्किल है। अशोक के अभिलेखों में यह स्पष्ट है कि उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया।

अशोक के तेरहवे शिलालेख में, जो कि कलिंग युद्ध के बारे में है, वह यह घोषणा करता है कि इसके बाद वह धम्म (बौद्ध धर्म) को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गया। यह युद्ध उसके राज्याभिषेक के आठवें वर्ष हुआ था। यह कहा जा सकता है कि इस युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया।

बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक का जीवन

बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के ढाई वर्ष तक वह एक साधारण उपासक था, लेकिन धीरे-धीरे उसने धम्म के प्रचार में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। एक समय वह संघ के साथ भी रहा और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझा। उसने धम्म के प्रचार के लिए कई कदम उठाए और दावा किया कि इसके पहले कभी भी इस धर्म की इतनी उन्नति नहीं हुई थी।

अशोक ने अपने अभिषेक के दसवें वर्ष में बोधगया की यात्रा की, जो महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल से जुड़ा हुआ था। इसके बाद वह लुम्बिनी भी गया, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। उसने वहां एक पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तम्भ खड़ा किया। लुम्बिनी को उसने कर-मुक्त घोषित किया और सिर्फ एक आठवां भाग ही लेने का आदेश दिया।

बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक की भूमिका

अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्म यात्राएं शुरू कीं। इन यात्राओं में वह विभिन्न लोगों से मिलता था और उन्हें धम्म के विषय में बताता था। उसने मांसाहार त्याग दिया और राजकीय भोजनालयों में मारे जाने वाले पशुओं की संख्या कम कर दी। शिकार और मृगया की यात्राएं भी बंद कर दी गईं। इसके स्थान पर धर्म यात्राओं का आयोजन किया गया।

अशोक के शिलालेख: बौद्ध धर्म का प्रचार

अशोक के शिलालेखों से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्म का प्रबल अनुयायी था। सारनाथ, सांची, और कौशाम्बी के शिलालेखों में अशोक ने बुद्ध, धम्म, और संघ का सम्मान किया। उसने भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चेतावनी दी कि वे संघ को भंग न करें, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अयोग्य स्थान पर भेजा जाएगा। यह आदेश साँची के लघु स्तम्भलेख में भी मिलता है, जहां वह संघ की स्थिरता के लिए चिंतित था।

अशोक ने संघ-भेद के संदर्भ में भी आदेश दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में कुछ अवांछनीय तत्व आ गए थे। इन्हें हटाने के लिए अशोक ने संघ को सहायता प्रदान की। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अशोक ने कभी भिक्षु बनने का निर्णय नहीं लिया। वह हमेशा एक उपासक के रूप में ही रहा।

अशोक का धर्म परिवर्तन और उसकी स्थायी धरोहर

अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अपना लिया और इस धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया। वह न केवल एक सम्राट था, बल्कि धर्म के प्रचारक भी बन गया। उसने अहिंसा, सदाचार और मानवता के सिद्धांतों का पालन किया। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण ने उसे विश्व इतिहास में एक महान शासक और धार्मिक नेता बना दिया।

अशोक की धार्मिक नीति

अशोक का शासन सिर्फ साम्राज्य विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने धार्मिक दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित किया। यद्यपि उसने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसका अनुसरण किया था, वह कभी भी धर्मांतर या असहिष्णुता को बढ़ावा नहीं देता था। उसने अपने साम्राज्य में किसी भी अन्य धर्म या सम्प्रदाय के प्रति कभी भी अनादर नहीं किया।

अशोक की धार्मिक उदारता

अशोक का विश्वास था कि हर धर्म में सच्चाई का अंश होता है। अपने सातवे शिलालेख में, उसने स्पष्ट रूप से लिखा कि “सब मतों के लोग सब जगह रह सकते हैं, क्योंकि सभी का उद्देश्य आत्म-संयम और हृदय की पवित्रता है।” इस कथन से यह सिद्ध होता है कि अशोक ने समझा था कि हर धर्म का अपना महत्व है और सभी को समान सम्मान मिलना चाहिए।

अशोक ने कभी भी किसी को बलपूर्वक अपने धर्म में दीक्षित करने का प्रयास नहीं किया। वह मानता था कि सभी धर्मों का आदर किया जाना चाहिए, और इसके विपरीत जो अपने धर्म का प्रचार दूसरे धर्म को निंदा करके करता है, वह अपने धर्म की ही हानि करता है।

धर्म के प्रति अशोक का दृष्टिकोण

अशोक ने अपने बारहवे शिलालेख में यह बताया कि मनुष्य को अपनी धार्मिक आस्थाओं का आदर करना चाहिए और साथ ही दूसरे धर्मों की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। उसने लिखा कि “एक न एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए।” यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो वह न केवल अपने धर्म की वृद्धि करता है, बल्कि दूसरों के धर्म का भी उपकार करता है।

अशोक का यह दृष्टिकोण और विचार न केवल उसकी धार्मिक उदारता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि वह हमेशा संवेदनशीलता और समझदारी के साथ अपने साम्राज्य को चलाने की कोशिश करता था। वह धार्मिक मतभेदों को नकारता था और सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता था।

अशोक का दानशीलता और सहिष्णुता

अशोक के शासन में बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों और सम्प्रदायों को भी लाभ हुआ। उसने आजिवक सम्प्रदाय के संन्यासियों के लिए गुफाएं बनवायीं थीं, जो गया जिले के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित थीं। इसी प्रकार, कश्मीर में उसने विजयेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहां समाधियाँ बनवाईं। इसके अलावा, यवन जातीय तुषास्प को अशोक ने काठियावाड़ प्रांत का राज्यपाल नियुक्त किया।

यह सभी उदाहरण अशोक की धार्मिक सहिष्णुता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। उसने किसी एक धर्म को सर्वोपरि मानने के बजाय, सभी धर्मों का समान आदर किया और प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को सम्मान दिया।

आलोचनाएँ और अशोक की नीति

हालांकि, कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक की धम्म-नीति पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। रोमिला थापर का यह कहना है कि सामाजिक तनाव और साम्प्रदायिक संघर्ष ज्यों के त्यों बने रहे। लेकिन इस प्रकार की आलोचना से सहमत होना कठिन है। अशोक के काल में कोई साम्प्रदायिक संघर्ष या तनाव के उदाहरण सामने नहीं आते। इसके विपरीत, वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण अपने विशाल साम्राज्य में एकता स्थापित करने में सफल रहा।

अशोक और भारतीय एकता

नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि अशोक वह पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का समाधान किया। अशोक ने अकबर से पहले यह कार्य किया और उसे इसमें ज्यादा सफलता मिली। इसके कारण, उसने एक नया धर्म बनाने या किसी धर्म को बलात्कारी तरीके से स्वीकार कराने के बजाय, पहले से मौजूद धर्मों का सम्मान किया और अपने साम्राज्य में उन्हें समाहित किया।

अशोक ने सहिष्णुता के मार्ग को अपनाया और कभी भी इस मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही कारण था कि वह अपने साम्राज्य में सामाजिक और धार्मिक सद्भाव स्थापित करने में सफल रहा।

निष्कर्ष

अशोक की धार्मिक नीति न केवल उसकी धार्मिक सहिष्णुता और उदारता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि वह अपने साम्राज्य के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहता था। उसने किसी भी धर्म को बलपूर्वक तरीके से थोपने के बजाय, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया और उनके सिद्धांतों को समझा। उसकी यह नीति न केवल भारतीय समाज में, बल्कि पूरे साम्राज्य में समानता और एकता का संदेश फैलाती है।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.