वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे विवादास्पद और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक था। इसने न केवल ब्रिटिश और भारतीय राजनीति में उथल-पुथल मचाई, बल्कि यह पूरे उपनिवेशी शासन और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ सवाल उठाने का एक अहम अवसर बन गया। इस लेख में हम वॉरेन हैस्टिंग्स के महाभियोग की विस्तृत कहानी का अध्ययन करेंगे – यह कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे के कारण, आरोप, और इसके परिणामों पर विचार करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इतिहासकारों ने इस घटना को कैसे आंका है, और यह ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय समाज पर क्या प्रभाव छोड़ गया।

वॉरेन हैस्टिंग्स का शासन और उनका प्रशासन

वॉरेन हैस्टिंग्स का जन्म 6 दिसंबर 1732 को इंग्लैंड के डेलेसफोर्ड में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, और उनके जीवन की शुरुआत भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करना शुरू किया और धीरे-धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। हैस्टिंग्स ने 1773 में गवर्नर जनरल के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की बागडोर संभाली। यह वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य और राजनीतिक स्थिति को भारत में मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत थी।

हैस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार बंगाल की राजस्व नीति और न्यायिक प्रणाली में थे। उन्होंने बंगाल में एक न्यायपालिका की स्थापना की और भूमि कर प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय नीतियों में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए कई कड़े कदम उठाए, जिनमें प्रमुख थे भारतीय शासकों के साथ गठबंधन और उनके खिलाफ सैन्य अभियान।

हालांकि, इन सुधारों के बावजूद, उनका शासन भारतीय समाज में गहरे विवादों का कारण बन गया। उनका प्रशासन भारतीय शासकों और जनता के खिलाफ अत्याचार, भ्रष्टाचार, और शोषण का प्रतीक बन गया। यही कारण था कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई।

महाभियोग का प्रारंभ: कारण और आरोप

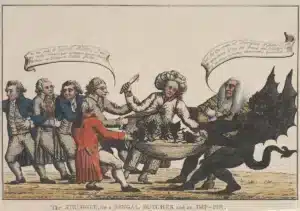

वॉरेन हैस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत ब्रिटिश संसद में हुई। 1786 में, ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्य, विशेष रूप से एडमंड बर्क, ने हैस्टिंग्स के खिलाफ गंभीर आरोप उठाए। बर्क ने आरोप लगाया कि हैस्टिंग्स ने अपने प्रशासन में भारतीयों के खिलाफ अत्याचार किए हैं और उनका शासन भारतीय जनता के शोषण का कारण बना है। इस समय ब्रिटिश राजनीति में भी उथल-पुथल मच गई थी, और महाभियोग की प्रक्रिया ने एक नई राजनीतिक दिशा को जन्म दिया।

महाभियोग में कुल 22 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार, भारतीय शासकों के खिलाफ अत्याचार, और वित्तीय दुरुपयोग से संबंधित थे। इन आरोपों में कुछ प्रमुख थे:

1. भ्रष्टाचार और वित्तीय दुरुपयोग

वॉरेन हैस्टिंग्स पर सबसे बड़ा आरोप यह था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई वित्तीय घोटाले किए। विशेष रूप से, उन पर यह आरोप था कि उन्होंने भारतीय व्यापारियों से जबरन धन वसूल किया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया। हैस्टिंग्स ने कई व्यापारिक अनुबंधों में हस्तक्षेप किया और अपनी पॉलिसी के तहत कई ऐसी वित्तीय निर्णय लिए, जिससे उन्हें व्यक्तिगत लाभ हुआ। इसके अलावा, यह भी आरोप था कि उन्होंने कई राजनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर सार्वजनिक धन का बेजा इस्तेमाल किया।

हेस्टिंग्स पर आरोप था कि उन्होंने भारतीयों के खिलाफ अत्याचार किए, विशेष रूप से बांग्ला में 1770 के अकाल के दौरान। आरोप था कि उन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार में लिप्त थे।

2. भारतीय शासकों के खिलाफ अत्याचार

वॉरेन हैस्टिंग्स के खिलाफ सबसे गंभीर आरोप भारतीय शासकों के खिलाफ उनके अत्याचार से जुड़े थे। 1774 में, उन्होंने अफगान रोहिला जाति के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया, जिससे हजारों लोग मारे गए। इसके अलावा, उन्होंने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और अन्य भारतीय शासकों के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए, जिनसे इन शासकों की शक्ति कमजोर हुई। विशेष रूप से अवध के नवाब के खिलाफ की गई नीतियाँ, जिनमें उनके कुटुंब और परिवार के सदस्य भी शामिल थे, विवादों का कारण बनीं। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय शासकों के खिलाफ धोखाधड़ी की, जिससे भारतीय रियासतों को भारी नुकसान हुआ।

3. अवध के बेगमों का उत्पीड़न

एक और प्रमुख आरोप था कि हैस्टिंग्स ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की विधवाओं, जिन्हें बेगमों के नाम से जाना जाता था, के खिलाफ अत्याचार किए। उनके शासन के दौरान, इन बेगमों की संपत्तियाँ और अधिकार छीनने के प्रयास किए गए। यह कदम न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीयों के असंतोष का कारण बना, बल्कि इसने ब्रिटिश प्रशासन की क्रूरता और अत्याचार को भी उजागर किया।

4. अवध के मामलों में व्यक्तिगत दखल

इसके अलावा, हैस्टिंग्स पर आरोप था कि उन्होंने भारतीय मामलों में व्यक्तिगत और राजनीतिक दखल दिया। वह भारतीय शासकों को अपने अधीन करने के लिए उनका शोषण करते थे और उनकी नीतियों में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को शामिल करते थे। यह भारतीय शासकों और उनके शाही परिवारों के लिए अपमानजनक था और भारतीय जनता में विरोध की भावना को जन्म देता था।

5. न्यायपालिका के दुरुपयोग

हेस्टिंग्स के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने न्यायालयों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया और भारतीयों के खिलाफ पक्षपाती निर्णय दिए। नंद कुमार के मामले में उसको दी गई सजा अत्यधिक और अन्यायपूर्ण थी, क्योंकि भारतीय कानून में धोखाधड़ी के लिए मौत की सजा का कोई प्रावधान नहीं था। विद्वानों ने नंद कुमार की सजा को “न्यायिक हत्या” करार दिया।

6. चैत सिंह विवाद

चैत सिंह, जो बनारस के राजा थे, पर हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सेना की मदद के लिए भारी आर्थिक भार डाला। चैत सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया और इस पर असहमति जताई। इसके परिणामस्वरूप हेस्टिंग्स ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चैत सिंह की गिरफ्तारी पर बनारस में विद्रोह भड़क उठा। यह घटना हेस्टिंग्स की कठोर कर प्रणाली और सत्ता के दुरुपयोग का एक प्रमुख उदाहरण मानी जाती है।

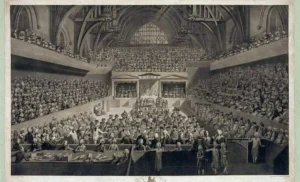

वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की प्रक्रिया

वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग की कार्यवाही 1786 में शुरू हुई थी, लेकिन 1795 में जाकर इसका अंत हुआ। इस दौरान वॉरेन हैस्टिंग्स पर कुल 22 आरोप लगाए गए थे। यह प्रक्रिया 1786 में उस समय के ब्रिटिश सांसद एडवर्ड मोर्टन द्वारा प्रस्तावित की गई थी। 1788 में हेस्टिंग्स के खिलाफ औपचारिक रूप से महाअभियोग का प्रस्ताव ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चल रही थी, और इसमें कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ, जैसे एडमंड बर्क और हेनरी डेविड शामिल थे, जिन्होंने आरोपों की पुष्टि करने की कोशिश की।

वॉरेन हैस्टिंग्स का बचाव

वॉरेन हैस्टिंग्स ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा। उनका कहना था कि उन्होंने जो भी कदम उठाए, वह ब्रिटिश साम्राज्य की भलाई के लिए थे और उनका उद्देश्य भारतीय जनता का शोषण करना नहीं था। उनका यह भी कहना था कि उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक निर्णयों से भारतीय समाज को लाभ हुआ और भारतीय शासकों के खिलाफ किए गए कदम साम्राज्य के हित में थे।

आरोपों का चयन

हेस्टिंग्स के खिलाफ विभिन्न आरोपों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया – भारतीय मामलों में उत्पीड़न और प्रशासनिक भ्रष्टाचार।

न्यायिक प्रक्रिया

महाअभियोग की सुनवाई 1788 में शुरू हुई, जिसमें हेस्टिंग्स के बचाव में कई प्रसिद्ध वकील सामने आए। ब्रिटिश संसद ने इस सुनवाई को गंभीरता से लिया और लगभग 7 साल तक इसे जारी रखा।

वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग प्रक्रिया में शामिल मुख्य व्यक्ति और उनकी भूमिका

वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग की प्रक्रिया में जिन प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका थी, उनमें एडवर्ड मोर्टन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर, और मैकेंजी और शेरवुड शामिल थे। इन व्यक्तियों ने महाअभियोग की सुनवाई और बहस में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उनकी भूमिकाओं ने पूरे मामले को आकार दिया। इस प्रक्रिया के दौरान हुई बहसों ने न केवल हेस्टिंग्स की नीतियों और कार्यों को चुनौती दी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायिक प्रणाली और ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए।

एडमंड बर्क और उनका दृष्टिकोण

एडमंड बर्क का कहना था कि हैस्टिंग्स का शासन भारतीयों के लिए अत्याचारी था। उन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें “अत्याचारी शासक” के रूप में चित्रित किया। बर्क का मानना था कि हैस्टिंग्स ने भारतीयों के साथ भयंकर धोखाधड़ी की और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया।

एडवर्ड मोर्टन की भूमिका

एडवर्ड मोर्टन (Edward Morton) महाअभियोग की प्रक्रिया के प्रमुख अभियोजक थे, और उनका योगदान इस प्रक्रिया में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मोर्टन ने हेस्टिंग्स के खिलाफ आरोपों को उठाने और उन पर आधारित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए संसद में एक अभियान चलाया। उन्होंने हेस्टिंग्स द्वारा किए गए भारतीयों के खिलाफ अत्याचार, दमन, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गलतियों पर ध्यान केंद्रित किया।

आरोपों की तैयारी: मोर्टन ने हेस्टिंग्स के खिलाफ कई आरोप तैयार किए, जिनमें सबसे प्रमुख थे: बांग्ला में अकाल के दौरान हेस्टिंग्स का अत्याचार, नीतिगत भ्रष्टाचार, और भारतीय राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप।

साक्ष्य और गवाहियाँ: मोर्टन ने इस अभियोग के समर्थन में कई गवाहों के बयान पेश किए और विभिन्न दस्तावेजों का उपयोग किया। इन साक्ष्यों का उद्देश्य यह साबित करना था कि हेस्टिंग्स ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय समाज और उसके लोगों को नुकसान पहुँचाया।

नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण: मोर्टन ने यह भी तर्क दिया कि हेस्टिंग्स का कार्य न केवल कानूनी रूप से गलत था, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी अनैतिक था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को भारतीयों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और हेस्टिंग्स ने इसे नकारा।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द यंगर की भूमिका

विलियम पिट द यंगर (William Pitt the Younger) उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका महाअभियोग की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल रोल था। पिट शुरुआत में हेस्टिंग्स के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। उनके व्यवहार और राजनीतिक निर्णय इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले थे।

हेस्टिंग्स के पक्ष में समर्थन: पिट शुरुआत में हेस्टिंग्स के कार्यों को उचित मानते थे और वे उन्हें एक सक्षम गवर्नर जनरल मानते थे। उनका यह मानना था कि हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और उनकी नीतियाँ ब्रिटिश हितों के अनुरूप थीं।

संसदीय दबाव का असर: जैसे-जैसे महाअभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ी, पिट ने अपनी स्थिति बदल ली। उन्हें यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश संसद में हेस्टिंग्स के खिलाफ माहौल बन रहा था और कुछ प्रमुख सांसद उनके खिलाफ थे। पिट ने अंततः महाअभियोग की सुनवाई में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपने समर्थन को वापस ले लिया, और उन्होंने हेस्टिंग्स के बचाव में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं किया।

राजनीतिक दबाव और संविदानिक स्थिति: पिट का यह कदम उनके राजनीतिक और संविदानिक रणनीतिक दृष्टिकोण से था। उन्होंने यह समझा कि हेस्टिंग्स के पक्ष में खड़ा होना उनके प्रशासन की छवि को नुकसान पहुँचा सकता है, खासकर जब भारतीय प्रशासन के मुद्दे ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए थे।

मैकेंजी और शेरवुड की भूमिका

मैकेंजी और शेरवुड हेस्टिंग्स पर महाअभियोग के दौरान दो प्रमुख गवाह और अभियुक्त थे, जिनकी भूमिका ने इस प्रक्रिया को निर्णायक मोड़ पर पहुँचाया।

मैकेंजी: मैकेंजी एक प्रमुख गवाह थे, जिन्होंने हेस्टिंग्स के शासनकाल में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक गलतियों की गवाही दी। उन्होंने हेस्टिंग्स द्वारा किए गए निर्णयों और उनके प्रभावों को विस्तार से बताया। विशेष रूप से, मैकेंजी ने बंगाल के अकाल के समय हेस्टिंग्स की नीतियों की आलोचना की, जिसमें हेस्टिंग्स पर यह आरोप था कि उन्होंने अकालग्रस्त जनता की मदद करने के बजाय उनका शोषण किया। मैकेंजी का बयान इस बात को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण था कि हेस्टिंग्स की नीतियाँ कितनी अमानवीय और भ्रष्ट थीं।

शेरवुड: शेरवुड हेस्टिंग्स के खिलाफ आरोपों के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने अदालत में यह दावा किया कि हेस्टिंग्स ने भारतीयों के अधिकारों का उल्लंघन किया था और उन्हें सत्ता में रहते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भारतीय संपत्ति का दुरुपयोग किया था। शेरवुड ने हेस्टिंग्स की राजनीतिक साजिशों और उनके तहत किए गए भ्रष्टाचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

वॉरेन हेस्टिंग्स के महाअभियोग के दौरान हुई बहस

महाअभियोग की प्रक्रिया में होने वाली बहसों ने ब्रिटिश राजनीति और साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस दौरान हुई बहसों में मुख्य रूप से दो पक्षों के दृष्टिकोण सामने आए:

हेस्टिंग्स के समर्थकों का पक्ष: हेस्टिंग्स के पक्ष में यह तर्क दिया गया कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके निर्णयों ने ब्रिटिश हितों की रक्षा की थी। उनके समर्थकों का मानना था कि हेस्टिंग्स ने भारतीय समाज की स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे कि नवाबों को नियंत्रित करना और भारतीय प्रशासन में सुधार लाना।

हेस्टिंग्स के विरोधियों का पक्ष: हेस्टिंग्स के विरोधियों ने यह तर्क दिया कि उन्होंने भारतीयों के खिलाफ कई क्रूर और भ्रष्ट कार्य किए, और उनके निर्णयों ने केवल ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ पहुँचाया, जबकि भारतीय जनता का शोषण हुआ। उन्होंने विशेष रूप से बांग्ला अकाल, कर्नल बायर की हत्या, और भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया।

वॉरेन हेस्टिंग्स के महाअभियोग का परिणाम

महाअभियोग की सुनवाई लंबी चली और इसमें कुल 7 वर्षों तक बहस होती रही। अंत में 1795 में वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने यह निर्णय दिया कि हेस्टिंग्स ने अपने कार्यों में कोई अपराध नहीं किया और उनके खिलाफ लगे आरोप साबित नहीं हो सके। हालांकि, हेस्टिंग्स पर जो आरोप लगाए गए थे, वे ब्रिटिश समाज में उनकी छवि को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थे।

वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाअभियोग के प्रभाव

ब्रिटिश प्रशासन पर असर

हेस्टिंग्स के महाअभियोग ने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कई सुधारों को प्रेरित किया। महाअभियोग की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

भारत में प्रभाव

हेस्टिंग्स के खिलाफ आरोपों और उनके शासनकाल के दौरान भारतीयों के साथ किए गए अत्याचारों की चर्चा भारतीय समाज में भी हुई। यह घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

वित्तीय और प्रशासनिक सुधार

महाअभियोग ने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और उसके संचालन के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1793 में Regulating Act और 1813 में Charter Act जैसे सुधारात्मक कदम उठाए।

इतिहासकारों की राय

वर्तमान इतिहासकारों ने वॉरेन हैस्टिंग्स के महाभियोग और उनके शासनकाल को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने भारत में प्रशासनिक सुधार किए और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया, जबकि अन्य ने उन्हें अत्याचार और शोषण का प्रतीक माना। एडवर्ड थॉमस जैसे इतिहासकारों का मानना था कि हैस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिर किया, लेकिन उन्होंने भारतीयों का शोषण भी किया। वहीं, हैमंड बर्क जैसे आलोचक उन्हें भारतीयों के अधिकारों के उल्लंघन का जिम्मेदार मानते थे।

निष्कर्ष

वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उपनिवेशी शासन पर गहरी छानबीन की। इसने ब्रिटिश साम्राज्य के दावे और नीतियों पर सवाल उठाए और भारतीय समाज में असंतोष को जन्म दिया। हालांकि, हैस्टिंग्स को अंततः बरी कर दिया गया, परंतु उनका महाभियोग भारतीय और ब्रिटिश इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में दर्ज हो गया। यह घटना न केवल उस समय की ब्रिटिश राजनीति को प्रभावित करती है, बल्कि यह भारतीय राजनीति और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीयों की सोच को भी बदलने में सहायक बनी।

Further Reference

2. Marshall, P. J. (2006). The Making and Unmaking of Empires: Britain, India, and America c.1750-1783. Oxford University Press.

3. Boulger, D. C. (1897). Warren Hastings. London: Methuen & Co.

4. Chiara Rolli, : The Trial of Warren Hastings

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.