सिंध का अधिग्रहण: ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार

18वीं सदी में सिंध पर कल्होरा परिवार का राज था। नादिरशाह के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र का मुगलों से संपर्क टूट गया। 1771 में, बलूच जनजाति के तालपुर लोग पहाड़ों से उतरकर सिंध के मैदानों में बस गए। वे मीर सुलेमान काको के वंशज थे। वे बहादुर और मजबूत सैनिक थे। जल्दी ही तालपुरों ने यहां अपना असर बढ़ाया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1783 में, मीर फतह अली खान, जो तालपुरों के नेता थे, ने पूरी तरह से सिंध पर कब्जा कर लिया और कल्होरा के राजकुमार को निष्कासित कर दिया। मीर फतह अली खान ने अफगानिस्तान के दुर्रानी सम्राट से अपनी सत्ता की मंजूरी भी ली। जब मीर फतह अली खान का निधन 1800 में हुआ, तो उनके चार भाइयों ने सिंध को आपस में बांट लिया और खुद को अमीर यानी शासक बना लिया। इसे ” चार यार का शासन “ भी कहते हैं। फिर इन अमीरों ने आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जैसे जोधपुर के राजा से अमरकोट, लूज़ के सरदार से कराची, और अफगानों से शेखपुर और बक्कर को जीत लिया।

(साभार: विकिपीडिया)

ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सिंध का महत्व

सिंध की वाणिज्यिक और नौवहन महत्व ने कंपनी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसका प्रमुख कारण सिंधु नदी का रणनीतिक महत्व था, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग था। अंग्रेजों के लिए सिंध का क्षेत्र, भारत के पश्चिमी सीमा पर एक मजबूत रक्षा की तरह था। इसके अलावा, रूसी और फारसीयों के संभावित आक्रमणों खिलाफ भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने सिंध को अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता महसूस की।

सिंध में ब्रिटिश कूटनीति का प्रारंभ

1775 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने थट्टा में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, जो उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था, लेकिन उसे 1792 में वित्तीय बोझ और राजनीतिक अशांति के कारण छोड़ना पड़ा। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वारा ब्रिटिश मिशन काबुल, फारस, लाहौर और सिंध भेजे गए, ताकि फ्रांसीसी प्रभाव को रोका जा सके। 1809 में सिंध के अमीरों के साथ अंग्रेजो का एक समझौता हुआ, जिसमें एक-दूसरे के दूतों के माध्यम से आपसी संपर्क की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, अमीरों ने वादा किया कि वे सिंध में फ्रांसीसियों को बसने नहीं देंगे।

सिंध की खोज का कारण वाणिज्यिक और नौवहन (समुद्री यात्रा) महत्व था, जिसने कंपनी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए, 1831 में सर अलेक्जेंडर बर्न्स को भेजा गया, जो उस समय लॉर्ड एलेनबरो के आदेश पर सिंध का पता लगाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने यह दिखावा किया कि वह लाहौर में रंजीत सिंह को उपहार भेजने जा रहे हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिंध का अन्वेषण करना था।

सिंध में ब्रिटिश समझौते और उनकी शर्तें

1832 में, विलियम बेंटिक ने कर्नल पॉटींगर को सिंध भेजा ताकि वे अमीरों के साथ एक नया वाणिज्यिक समझौता करें। साथ ही, लेफ्टिनेंट डेल होस्ट को सिन्धु नदी के निचले मार्ग का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया। पॉटींगर ने सिंध के अमीरों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनकी शर्तें निम्नलिखित थीं:

- अंग्रेजी व्यापारियों और यात्रियों के लिए सिंध के रास्ते से बिना किसी रोक-टोक के यात्रा करने की अनुमति होगी, और वे सिंधु नदी का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। हालांकि, कोई भी युद्धपोत इस नदी से नहीं गुज़रेगा और न ही सैन्य सामग्री सिंध के रास्तों से ले जाई जाएगी।

- अंग्रेजी व्यापारी सिंध में नहीं बस सकते हैं, और यात्रियों और आगंतुकों को यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी।

- शुल्क की दरें सार्वजनिक रूप से घोषित की जाएंगी, और कोई सैन्य शुल्क या टोल नहीं लिया जाएगा। अगर शुल्क ज्यादा लगे तो अमीर इसे बदलने पर राजी हो गए।

- अमीरों ने जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कच्छ के सीमा लुटेरों को खत्म करने पर सहमति जताई।

- पुराने दोस्ती समझौतों की पुष्टि की गई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की संपत्तियों पर लालच न करने की सहमति दी।

सिंध का राजनीतिक नियंत्रण और ब्रिटिश हस्तक्षेप

ब्रिटिश कूटनीति और बल द्वारा सिंध पर नियंत्रण बढ़ाने के साथ-साथ, 1830 के दशक में ब्रिटिश नौसेना और व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। 1834 में, कर्नल पॉटींगर को सिंध में कंपनी के राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। जल्द ही कंपनी ने सिन्धु नदी के मुहाने पर एकत्र किए गए टोल्स में अपने हिस्से का दावा करना शुरू कर दिया।

ब्रिटिश अधिग्रहण का कूटनीतिक और सैन्य पहलू

ब्रिटिश कूटनीति का उपयोग सिंध में शक्तिशाली और स्थिर स्थिति स्थापित करने के लिए किया गया। इसके साथ ही, ब्रिटिश सेना और उनके सैनिकों का सैन्य शिविरों के रूप में अमीरों पर दबाव डालने का सिलसिला जारी रहा। ब्रिटिश सरकार ने समझौतों और संधियों के माध्यम से हमेशा सिंध के अमीरों को मजबूर किया, ताकि वे ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दें। कर्नल पॉटींगर की नियुक्ति, और भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से सामरिक महत्व की योजनाएँ बनाई गई।

सिंध का अधिग्रहण: ब्रिटिश साम्राज्य की एक बड़ी रणनीति

ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने विस्तार के लिए शस्त्र और कूटनीति का इस्तेमाल किया। इस विस्तार की आवश्यकता भारत में अंग्रेजों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए थी। सिंध का अधिग्रहण एक ऐसी घटना थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। सिंध का प्रशासनिक और रणनीतिक महत्व था, और इसके अधिग्रहण के कारण भारत की सुरक्षा को मजबूत किया गया।

सिंध पर रंजीत सिंह की योजनाएं

पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने भी सिंध के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई थीं। 1831 में, रंजीत सिंह और विलियम बेंटिक के बीच एक बैठक हुई, जिसमें रंजीत सिंह ने सिंध के विभाजन के प्रस्ताव पर चर्चा की थी। हालांकि, बेंटिक ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन, बाद में लॉर्ड ऑकलैंड ने सिंध को भारत के पश्चिमी सीमा पर रूस से रक्षा के एक प्रमुख हिस्से के रूप में देखा।

ब्रिटिश हस्तक्षेप: एक अनिवार्य कदम

रंजीत सिंह की योजनाओं के कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर ध्यान केंद्रित किया। रंजीत सिंह ने रोज़हान नगर पर कब्जा कर लिया था और सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, ब्रिटिशों ने अमीरों को सुरक्षा की पेशकश की। कर्नल पॉटींगर को हैदराबाद (पाकिस्तान वाला) भेजा गया, ताकि एक नया समझौता किया जा सके। इस समझौते के तहत अमीरों को ब्रिटिश सुरक्षा का प्रस्ताव दिया गया था। यदि वे ब्रिटिश सेना को अपनी राजधानी में रखने के लिए सहमत होते, तो ब्रिटिश उन्हें सिखों से सुरक्षा प्रदान करते।

1839 का समझौता: ब्रिटिश सुरक्षा के तहत अमीरों का स्वीकार

1839 में अमीरों ने ब्रिटिश मध्यस्थता को स्वीकार किया। इसके बदले उन्हें ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त हुई। कर्नल पॉटींगर ने अमीरों से कहा कि अगर वे सहमति नहीं जताएंगे, तो ब्रिटिश सेना उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार है। यह धमकी दी गई कि ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो सकता है। अंततः, अमीरों ने फरवरी 1839 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक ब्रिटिश सहायक सेना को शिकारपुर और बक्कर में तैनात किया गया।

सिंध में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत उपस्थिति

ब्रिटिशों ने सिंध के अमीरों से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष तीन लाख रुपये का भुगतान करना था। इसके अलावा, अमीरों को किसी भी विदेशी राज्य के साथ बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बातचीत नहीं करनी थी। इसके बदले, ब्रिटिशों ने यह वादा किया कि वे अमीरों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस समझौते से ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव सिंध में और अधिक मजबूत हुआ।

अंतिम कदम: कराची पर कब्जा

जब समझौता जारी था, तब ब्रिटिश सैनिकों ने कराची पर कब्जा कर लिया। इसे एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। अमीरों ने अपने विरोध और आपत्तियों के बावजूद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिशों ने यह सुनिश्चित किया कि वे सिंध के महत्वपूर्ण सैन्य और व्यापारी क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखें।

अफ़ग़ान युद्ध और सिंध का अधिग्रहण

अफ़ग़ान युद्ध के दौरान, सिंध के अमीरों ने, T. Archbold के शब्दों में, “स्वयं को ब्रिटिश सेना की मदद करने की सामान्य जिम्मेदारी के साथ पाया; उनके क्षेत्र के कुछ हिस्से उनसे छीन लिए गए थे, जो स्पष्ट रूप से हमेशा के लिए थे; उन्हें पुरानी उपहार की जगह में बड़ी राशि की राशि का योगदान देना पड़ा, ताकि उनके बीच उन सैनिकों को बनाए रखा जा सके जिन्हें वे नहीं चाहते थे; और उनकी स्वतंत्र स्थिति हमेशा के लिए चली गई, क्योंकि वे अब ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे।” फिर भी, सिंध के अमीरों ने ईमानदारी से उन पर लादी गई संधियों के शर्तों का पालन किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वफादारी के बदले में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शत्रुता और विद्रोह का आरोप लगाया गया।

लॉर्ड एलेनबरो का दौर और नेपियर का आगमन

लॉर्ड एलेनबरो ने 1842 में ऑकलैंड के बाद गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। सिंध के अमीरों के साथ उनके व्यवहार में, नए गवर्नर-जनरल ने लॉर्ड ऑकलैंड से भी अधिक बेईमानी साबित की। इतिहासकार V.A. स्मिथ के अनुसार, “एलेनबरो सिंध के अधिग्रहण के लिए एक बहाना ढूंढने के लिए उत्सुक थे, और बहुत समय नहीं लगा जब उनका प्रयास सफल हुआ… उन्होंने जानबूझकर एक युद्ध को उकसाया ताकि वह प्रांत को अपने अधिकार में ले सकें… यह सिद्ध करने की इच्छा कि उन्होंने सिंध को अपने कब्जे में लिया, निश्चित रूप से लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलेनबरो दोनों के अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य था।”

नेपियर का शासन और सिंध युद्ध

सितंबर 1842 में, सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध में कंपनी के रेजीडेंट के रूप में मेजर आउटरम की जगह ली। नेपियर को पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार दिए गए थे और उन्हें ऊपरी और निचले सिंध की सभी सेनाओं का नियंत्रण सौंपा गया था। V.A. स्मिथ के अनुसार, “नेपियर, जो प्रांत को अपने अधिकार में लेने पर तुला हुआ था, एक दबंग नीति पर चला, हमेशा यह मानते हुए कि भारत सरकार को जो चाहें, वह करने की स्वतंत्रता थी, बिना संधियों की कोई परवाह किए।”

सिंध युद्ध और ब्रिटिश विजय

नेपियर ने घोषणा की कि सिंध के अमीरों पर आरोप लगाए कि वे ब्रिटिश विरोधी थे और गुप्त रूप से विदेशी राज्यों के साथ संपर्क में थे। जो की संधि के खिलाफ और ब्रिटिश विरोधी थे। हैदराबाद( पाकिस्तान वाला) के नासिर खान के खिलाफ आरोप थे कि उसने शेर मोहम्मद मीरपुर के खिलाफ सीमा विवाद को लेकर सैनिकों को इकट्ठा किया था, और गुप्त रूप से गलत सिक्के बनवाए थे, ताकि ब्रिटिश सरकार से उपहार के रूप में धोखा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, अमीरों पर आरोप था कि उन्होंने सिंध की जल यातायात में रुकावट डाली और ब्रिटिश नागरिकों को अवैध रूप से बंदी बना लिया।

ब्रिटिश साम्राज्य का सिंध पर कब्जा

नए संधियों के तहत अमीरों को उपहार के बदले में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समर्पित करने, सिंध में कंपनी के स्टीमर के लिए ईंधन प्रदान करने और सिक्के बनाने का अधिकार छोड़ने की आवश्यकता थी। अंग्रेज़ी कंपनी अमीरों के लिए सिक्के बनाएगी और नए सिक्कों पर एक ओर इंग्लैंड की रानी की तस्वीर होगी।

नेपियर ने पुरानी मीर रुसतम के भाई अली मुराद के दावे को प्राथमिकता दी, ताकि वह पुरानी मीर रुसतम के दावों से ऊपर हो। नेपियर का इरादा था कि प्रत्येक प्रांत में केवल एक शासक हो, ताकि कंपनी के राजनीतिक मामलों को सुलझाना सरल हो जाए। मीर रुसतम ने अपने बेटे के पक्ष में त्यागपत्र दिया और भाग गया। इससे सिंध युद्ध की शुरुआत मानी जा सकती है।

नेपियर की आक्रमण नीति

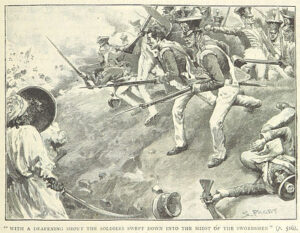

नेपियर ने सर्दियों में युद्ध शुरू करने के लिए उत्सुकता दिखाई, क्योंकि गर्मी में युद्ध का संचालन कठिन होता। उन्होंने इमामगढ़ को कब्जा करने का निर्णय लिया, जो रेगिस्तान के केंद्र में स्थित था और जिसे केवल संदेहास्पद रास्तों से ही पहुँचा जा सकता था। क़िला जनवरी 1843 में कब्जा कर लिया गया। फरवरी 1843 में नेपियर ने मिआनी के युद्ध में बलूची सेना को हराया और अगले महीनों में हैदराबाद से छह मील दूर डाबो में एक और विजय प्राप्त की। अप्रैल तक, सिंध का पूरा क्षेत्र समर्पित हो चुका था।

सिंध के अधिग्रहण की आलोचना और विवाद

सिंध का अधिग्रहण राजनीतिकों और इतिहासकारों दोनों की ओर से सार्वभौमिक निंदा का पात्र रहा है। “द टाइम्स ऑफ़ लंदन” ने पूरी घटना को “सड़ा हुआ और भ्रष्ट” बताया। “बॉम्बे टाइम्स” ने लिखा: “हे भगवान! कि यह आदमी अंग्रेज़ी नाम से पुकारा जाता है: हे भगवान! कि यह उस महान समय का हिस्सा है, जब वेलिंगटन की महिमा थी, जिसे उसने कलंकित किया।”

सिंध के अधिग्रहण पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण

इतिहासकार इननेस ने लिखा कि सिंध के अधिग्रहण का मामला लगभग जानबूझकर तैयार किया गया था, जबकि एडवर्ड थॉर्नटन ने माना कि अधिग्रहण बिना ‘साफ बहाने’ के किया गया था, और सिंध के अमीरों “ने हमें कुछ नहीं दिया था, और उन्होंने हम पर कोई चोट नहीं की थी, लेकिन यह हमारी नीति के अनुकूल था कि उन्हें दासत्व में घटित किया जाए, और इस प्रकार वे घटित हो गए।”

पर्सिवल स्पीयर ने इसे ‘कम से कम काबिल-ए-तारीफ‘ और ‘फासीवादी‘ माना, लेकिन यह तर्क करते हुए कहा कि सिंध को दुनिया से हमेशा के लिए अलग नहीं रहना चाहिए था। रॉबर्ट पील, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इस विजय को ‘जल्दबाजी और अन्यायपूर्ण कदम’ कहा, जो ब्रिटिश अधिकारियों के ‘नाम और चरित्र‘ को धूमिल करेगा।

सिन्ध की विजय: अफ़ग़ान युद्ध का परिणाम

सिन्ध की विजय, अफ़ग़ान युद्ध के बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में इसका बहुत बड़ा योगदान था। चार्ल्स नेपीयर ने इसे “अफ़ग़ान तूफ़ान की पूंछ” माना था। पी.ई. रॉबर्ट्स ने लिखा है कि “सिन्ध की विजय अफ़ग़ान युद्ध का नैतिक और राजनीतिक परिणाम थी।” यह युद्ध और विजय ब्रिटिश साम्राज्य के सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा और रूसो-पर्शियाई शक्तियों से संभावित हमलों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिली।

ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक दृष्टिकोण

सिन्ध की भूमि के सामरिक महत्व को देखते हुए, ब्रिटिश रेजिडेंट पॉटिंजर को 26 जुलाई 1833 को एक पत्र में लॉर्ड एकलैंड ने लिखा था: “आप सबसे पहले अमीरों से कहेंगे कि गवर्नर-जनरल के अनुसार, एक संकट आ गया है, जिसमें यह आवश्यक है कि ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के लिए, उस शक्ति के वास्तविक मित्र स्पष्ट रूप से अपनी निष्ठा दिखाएं।” इसका उद्देश्य भारत को बाहरी हमलों से बचाना और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति को मजबूत करना था।

अफ़ग़ान युद्ध के परिणामस्वरूप सशक्त ब्रिटिश नीति

हालाँकि अफ़ग़ानिस्तान पर आक्रमण करना अनुचित और अन्यायपूर्ण था, लेकिन लॉर्ड एलेनबरो और कई अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की नजरों में, इस आक्रमण ने सिन्ध के अमीरों को मजबूर किया। रणजीत सिंह ने कंपनी की सेना को पंजाब से रास्ता देने से इनकार कर दिया था, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। सिन्ध के अमीरों को अफ़ग़ान साहसिक कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी पड़ी और कंपनी की सेना के लिए सैन्य छावनियाँ और सुविधाएँ देनी पड़ीं।

संधियों का लगातार उल्लंघन

अफ़ग़ान साहसिक कार्य की विफलता ने भारत सरकार को सीमा समस्या के प्रति अधिक सतर्क बना दिया। इसके परिणामस्वरूप, एक के बाद एक संधियाँ अमीरों पर थोपी गईं। इन संधियों में उन्हें सैन्य छावनियाँ छोड़ने और सामरिक स्थानों पर ब्रिटिश सेना को तैनात करने के आदेश दिए गए। ब्रिटिश प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ था और अफ़ग़ानिस्तान के हालात ने ब्रिटिश सेना के लिए धन जुटाना मुश्किल बना दिया था।

ब्रिटिश सेना की स्थिति और उपजाऊ भूमि

ब्रिटिश अधिकारियों के लिए इस समय पर सिन्ध की विजय एक ज़रूरी कदम बन चुकी थी। लॉर्ड एलेनबरो ने 22 मार्च 1843 को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को लिखा: “मुझे यह नहीं पता कि मैं बिना अमीरों के साथ संघर्ष किए कैसे निचले सिंध पर एक प्रमुख स्थिति पर काबिज़ रह सकता था।” ब्रिटिश सेना की स्थिति को स्थिर रखने और सामरिक दृष्टिकोण से सफल होने के लिए सिन्ध पर विजय हासिल करना जरूरी था।

ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कठिन समय

अफ़ग़ान युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत प्रभावित हुई थी। ग्वालियर और सागर में हलचलें हो रही थीं और पूरे बुंदेलखंड में असंतोष फैल रहा था। कुछ मद्रास रेजिमेंट विद्रोह की कगार पर थीं, और ब्रिटिश सेना के लिए स्थिति और भी कठिन हो रही थी। इसके बावजूद, ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए सिन्ध पर कब्जा करने का निर्णय लिया।

निष्कर्ष

इस प्रकार, सिंध का अधिग्रहण एक विवादास्पद, लेकिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह कदम आवश्यक था, लेकिन यह कई मायनों में अन्यायपूर्ण भी था। हालांकि आलोचना के बावजूद, इस विजय ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति को मजबूती से स्थापित किया और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हुई।

SELECT REFERENCES

1. Lord Colchester – History of the Indian Administration of Ellenborough.

2. Keith Young – Sind in the Forties.

3. P.N. Khera – British Policy towards Sind.

4. H.T. Lambrick – Sir Charles Napier and Sind

5. N.F.P. Napier – The Conquest of Sind.

6. H.H. Dodwell – Cambridge History of India

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.