महान अशोक का शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनका शासन शांति और धार्मिक नीति के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि, ‘अशोक का शासन: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन‘ करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके फैसलों के दीर्घकालिक परिणामों को पूरी तरह से समझना आवश्यक है।

अशोक: भारतीय इतिहास के महान सम्राट

सम्राट अशोक न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक है। उसकी जीतों, प्रशासनिक कुशलता और धार्मिक दृष्टिकोण ने उसे एक अद्वितीय स्थान दिलाया। इतिहास में उसके योगदान का मूल्यांकन किसी भी दृष्टिकोण से किया जाए, वह हर तरह से योग्य प्रतीत होता है। उसमें चन्द्रगुप्त मौर्य जैसी शक्ति, समुद्रगुप्त जैसी बहुमुखी प्रतिभा और अकबर जैसी सहिष्णुता थी।

साम्राज्य और युद्ध में सफलता

अशोक ने अपने पिता से जो विशाल साम्राज्य प्राप्त किया, वह उस समय के हिसाब से एकदम उपयुक्त था। वह एक महान विजेता था। उदाहरण के लिए, कलिंग युद्ध के दौरान उसने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और सेना का संचालन भी किया। इस युद्ध में उसकी सैनिक निपुणता का अच्छा प्रदर्शन हुआ। इस युद्ध के बाद उसने कलिंग को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, जिससे उसकी सामरिक क्षमता स्पष्ट होती है।

प्रशासन और प्रजापालन में सुधार

अशोक का शासन भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थिरता लेकर आया। उसकी प्रशासनिक नीतियों ने समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का कार्य किया। वह एक सच्चा प्रजापालक सम्राट था, जो अपनी प्रजा के भौतिक और नैतिक कल्याण के प्रति वचनबद्ध था। उसने कभी भी अपनी देवी उत्पत्ति का दावा नहीं किया। हमेशा वह खुद को जनता का सेवक ही मानता था।

सम्राट की सोच और न्याय प्रणाली

अशोक का प्रशासन इतना कुशल था कि लगभग 37 वर्षों के शासनकाल में शांति और सुव्यवस्था बनी रही। उसने राष्ट्रीय एकता के लिए कई कदम उठाए। पूरे साम्राज्य में एक भाषा, एक लिपि और समान कानून लागू किए गए। इसके अलावा, दंड-समता और व्यवहार-समता की स्थापना ने न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किए।

सम्राट अशोक ने अपने छठे शिलालेख में अपने राजत्व संबंधी विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा था, “सर्वलोकहित मेरा कर्तव्य है। सर्वलोकहित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। मैं जो कुछ पराक्रम करता हूँ, वह इसलिये कि भूतों के ऋण से मुक्त होऊँ।” इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि अशोक का शासन केवल राज्य के हित में नहीं था, बल्कि समग्र मानवता के कल्याण के लिए था।

अशोक: एक महान निर्माता

सम्राट अशोक को एक महान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उसने भारतीय इतिहास में कई अद्भुत निर्माणों को करवाया, जो आज भी उसकी दूरदर्शिता और कारीगरी का प्रमाण हैं।

स्तूपों और गुफाओं का निर्माण

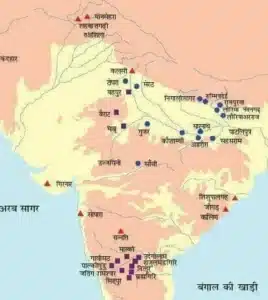

बौद्ध परंपरा के अनुसार, अशोक ने 84 हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था। यह उसके धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान का अहम हिस्सा था। इसके अलावा, उसने कनकमुनि के स्तूप का भी संवर्धन किया था। इसके कारण, यह स्तूप और भी महत्वपूर्ण हो गया। अशोक ने पहाड़ियों को कटवाकर आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण भी करवाया। यह गुफाएं आज भी एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में देखी जाती हैं।

स्तम्भ और वास्तुकला में योगदान

अशोक के स्तम्भ वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन स्तम्भों पर खुदे हुए लेखों ने न केवल उस समय की जानकारी दी, बल्कि उनकी धार्मिक और राजनीतिक नीतियों को भी उजागर किया। यह वास्तुकला के क्षेत्र में अशोक का बड़ा योगदान था, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा।

नगरों की स्थापना

अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन नामक दो नए नगरों की स्थापना भी की। इन नगरों की स्थापना से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला। इन शहरों के निर्माण से व्यापार और संस्कृति का प्रसार हुआ।

अशोक: एक जनहितकारी सम्राट

विश्व इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और युद्धकौशल से प्रसिद्धि पाई। हालांकि, अशोक का नाम खास तौर पर उसके जनहितकारी कार्यों के लिए लिया जाता है। ऐसे शासक इतिहास में बहुत कम मिलते हैं, जिनकी उदार दृष्टि और मानवता के प्रति निष्ठा ने उन्हें इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचाया।

अशोक का दृष्टिकोण और परिवर्तन

अशोक वह पहला शासक था जिसने सम्पूर्ण मानव समाज और सभी जीवधारियों को समान समझा। उसने कभी अपने भूतों के प्रति भेदभाव नहीं किया। कलिंग युद्ध के बाद, जब अशोक के पास विशाल सामर्थ्य और संसाधन थे, तब वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसका दिल द्रवित हो गया। उसने शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँचने के बाद विजय के कार्यों से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। यह एक अकल्पनीय घटना थी, जो इतिहास में दुर्लभ है।

बौद्ध धर्म का प्रचार और उसका वैश्विक प्रभाव

अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार करने के लिए अपने साम्राज्य के सारे संसाधन लगा दिए। यह कार्य न केवल भारत में बल्कि लंका, पश्चिमी एशिया, पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। अशोक के अदम्य उत्साह ने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय धर्म से एक वैश्विक धर्म में बदल दिया।

सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण

हालाँकि, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति उत्साह बहुत था, लेकिन वह कभी भी अपने धर्म को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करता था। इसके बावजूद, उसने अपने साम्राज्य में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। वह अपने धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। यह उसकी सहिष्णुता और महानता का परिचायक था। इतिहास में इस तरह का दृष्टिकोण विरले ही देखने को मिलता है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति और ‘जीओ और जीने दो’

अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में शांति और कल्याण की नीति अपनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति का संदेश दिया। उसने ‘जीओ और जीने दो‘ (Live and Let Others Live) और ‘राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है‘ (Political Violence is against Dharma) का सिद्धांत प्रचारित किया। इस प्रकार, वह शांति और सहिष्णुता के प्रतीक बने। राधाकुमुद मुकर्जी के शब्दों में, “अशोक इतिहास में शांति और विश्व बंधुत्व के अन्वेषकों में सर्वप्रमुख है।”

सम्राट अशोक का यह दृष्टिकोण न केवल अपने समय में महत्वपूर्ण था, बल्कि यह आज भी एक आदर्श है जिसे कई देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक की नीति हमें शांति, सहिष्णुता और लोक कल्याण की ओर अग्रसर होने का मार्ग दिखाती है।

अशोक की शान्तिवादी नीति और मौर्य साम्राज्य का पतन

कुछ विद्वानों ने अशोक की शान्तिवादी और धार्मिक नीति की आलोचना की है। उनका कहना था कि इन नीतियों के कारण अशोक ने मगध साम्राज्य की सैनिक शक्ति को कमजोर किया। इस आलोचना के पीछे यह तर्क है कि शान्तिवादी दृष्टिकोण अपनाने से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इस आरोप का सत्यापन करते हुए हमें मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर विचार करना चाहिए।

अशोक की शान्तिवादी नीति की समीक्षा

यह कहना गलत होगा कि अशोक की धार्मिकता और शान्तिवादिता ने मगध साम्राज्य की सैनिक क्षमता को प्रभावित किया। दरअसल, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसने अपने सैनिकों को धर्म-प्रचार के काम में लगा दिया था। अशोक का शान्तिवाद केवल युद्ध से दूर रहने का नहीं, बल्कि अपने साम्राज्य में शान्ति और समरसता की स्थापना करने का था।

अशोक की सैनिक शक्ति और बाह्य सुरक्षा

अशोक का शान्तिवादी दृष्टिकोण इस कारण था कि उसके साम्राज्य में पहले से शान्ति और स्थिरता का माहौल था। उसके साम्राज्य की बाहरी सीमाएं भी पूरी तरह सुरक्षित थीं। इसके बावजूद, जब भी सीमान्त या जंगली जातियाँ उसकी सीमाओं के पास आईं, तो अशोक ने उन्हें अपनी सैनिक शक्ति का अहसास दिलाया। उसने उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि वह अपनी सामरिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी सैनिक शक्ति पूरी तरह से मौजूद थी और शान्तिवादिता के बावजूद वह अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार था।

युद्ध और शान्ति में समान महानता

अशोक का यह मानना था कि केवल युद्ध और विजय से कोई सम्राट महान नहीं बनता। एक सम्राट को शान्ति के कार्यों के द्वारा भी महानता प्राप्त हो सकती है। इसलिए, अशोक ने शान्ति और धर्म के प्रचार को प्राथमिकता दी, जिससे न केवल उसके साम्राज्य में शान्ति बनी, बल्कि बाहरी दुनिया में भी उसका सम्मान बढ़ा।

महान शासक और उनकी स्थायी धरोहर

विश्व इतिहास में कई विजेता शासक हुए हैं, जिनके द्वारा की गई कृतियाँ इतिहास के पन्नों पर आज भी लिखी जाती हैं। इनमें सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन जैसे शासकों के नाम अग्रणी हैं। हालांकि, यह सच है कि ये तीनों योद्धा और प्रशासक के रूप में अशोक से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन किसी सम्राट की महानता का मानदंड सिर्फ युद्ध और साम्राज्य विस्तार नहीं हो सकता। एक सम्राट तब महान बनता है, जब वह मानवता के प्रति अपने दृष्टिकोण और कार्यों से इतिहास में अपनी छाप छोड़ता है।

सिकन्दर, सीजर और नेपोलियन की आलोचना

सीजर, सिकन्दर और नेपोलियन तीनों ही विजेता थे, लेकिन उनके साम्राज्य और कार्यों का मूल्यांकन नकारात्मक रूप में किया जा सकता है। इन शासकों के साम्राज्य उनके जीवन के साथ ही खत्म हो गए। वे क्रूर, निर्दयी और रक्त-पिपासु थे।

सिकन्दर के बारे में एच. जी. वैल्स लिखते हैं, “ज्यों-ज्यों उसकी शक्ति बढ़ी, वैसे-वैसे उसकी मदान्धता और क्रूरता भी बढ़ती गई। वह शराब पीता था और निर्दयता से हत्याएं करता था।” सिकन्दर का साम्राज्य जल्दी ही बिखर गया और उसकी स्थायी देन मानवता के लिए कुछ नहीं थी।

सीजर को लेकर इतिहासकार वैल्स ने कहा, “वह अत्यन्त लम्पट और उच्छृंखल था। जब वह अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था, तब उसने एक वर्ष तक मिस्र में क्लियोपेट्रा के साथ रंगरेलियां मनाईं।” यह उसे एक निम्न कोटि का व्यक्ति दर्शाता है, न कि श्रेष्ठ शासक।

नेपोलियन के बारे में वैल्स का विचार था कि, “यदि उसमें थोड़ी सी गम्भीर दृष्टि, सृजनात्मक कल्पना और निःस्वार्थ आकांक्षा होती, तो वह मानवता के लिए कुछ बड़ा कर सकता था।”

अशोक: एक आदर्श सम्राट

अब जब हम अशोक के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो उसमें उपर्युक्त शासकों के किसी भी दुर्गुण की छाया नहीं दिखती। अशोक का जीवन और कार्य पूरी तरह से मानवता के पक्ष में था। उसके कृत्य और आदर्श आज भी दुनिया भर में सम्मानित हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य में केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक कल्याण के लिए भी काम किया। उसकी नीति और दृष्टिकोण ने उसे न केवल अपने समय में, बल्कि पूरे विश्व में एक शाश्वत यश दिलवाया।

अशोक की स्थायी धरोहर

सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लिए जो कार्य किए, वे आज भी दुनिया भर में आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। उसके द्वारा अपनाए गए शान्तिवादी दृष्टिकोण, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण की नीतियाँ उसे एक महान सम्राट बनाती हैं। इसके विपरीत, सिकन्दर, सीजर और नेपोलियन जैसे शासकों के साम्राज्य उनके बाद टूट गए और उनकी स्थायी धरोहर बहुत कम रही।

अशोक की तुलना में अन्य महान शासक

विभिन्न विद्वानों ने अशोक की तुलना कई विश्व प्रसिद्ध शासकों से की है। इनमें कॉन्स्टेनटाइन, मार्कस ओरेलियस एंटोनियस, अकबर, सेन्ट पाल, नेपोलियन और सीजर शामिल हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी शासक अशोक की बहुमुखी प्रतिभा और महानता से मेल नहीं खाता।

अशोक और कॉन्स्टेनटाइन की तुलना

रिजडेविड्स ने अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेनटाइन से की है। दोनों शासकों ने अपने-अपने धर्म का प्रचार-प्रसार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया, जबकि कॉन्स्टेनटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया और उसे बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर था।

कॉन्स्टेनटाइन के समय ईसाई धर्म पहले से ही रोम साम्राज्य में फैल चुका था। उसने ईसाई धर्म को राजनैतिक कारणों से अपनाया और उसे समर्थन दिया। यह उसकी विवशता थी। वहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया न कि किसी राजनैतिक दबाव में, बल्कि यह उसकी सच्ची आस्था और धार्मिक सहिष्णुता का परिणाम था।

कॉन्स्टेनटाइन के जीवन के अंतिम समय में वह पेगनवाद की ओर झुका और उसका धर्म एक मिश्रित रूप में बदल गया। इसके विपरीत, अशोक ने किसी भी प्रकार की गिरावट का सामना नहीं किया। उसकी धार्मिक नीतियाँ पूरी तरह से स्थिर और सच्ची थीं।

अशोक और एन्टोनियस की तुलना

विद्वान मैकफेल ने अशोक की तुलना एक और महान रोमन सम्राट मार्कस ओरेलियस एंटोनियस से की। एन्टोनियस एक महान दार्शनिक था और मानसिक दृष्टि से अशोक से अधिक विकसित था। हालांकि, भण्डारकर के अनुसार, अशोक की “आदर्श की उदात्तता” और “समान उद्देश्य का उत्साह” एन्टोनियस से कहीं ऊँचा था।

एन्टोनियस ने ईसाई धर्म के प्रचार को अपने साम्राज्य के लिए हानिकारक माना और इसलिए उसने ईसाईयों पर अत्याचार किया। इसके विपरीत, अशोक में धार्मिक कट्टरता का बिल्कुल अभाव था। उसने कभी किसी धर्म को बल पूर्वक तरीके से लागू करने का प्रयास नहीं किया।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि अशोक का स्थान एन्टोनियस से कहीं ऊँचा है। उसकी उदारता और सहिष्णुता ने उसे और भी महान बना दिया।

अशोक और अकबर की तुलना

अनेक इतिहासविदों ने अशोक की तुलना मुगल सम्राट अकबर से की है। यह दोनों शासक अपने समय के महान शासक थे, लेकिन इनके दृष्टिकोण में कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे।

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता

निःसंदेह, अकबर में धार्मिक सहिष्णुता थी। वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए “दीने-इलाही” नामक नया धर्म लेकर आया था। इस धर्म में उसने विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें शामिल की थीं। हालांकि, जैसे-जैसे यह धर्म फैलने लगा, मुसलमानों में विरोध होने लगा। अकबर ने देखा कि यह धार्मिक बदलावों के कारण विद्रोह पैदा हो रहा है, तो उसने धार्मिक वाद-विवादों को बंद कर दिया। इसके अलावा, अकबर ने इलाही सम्प्रदाय के अनुयायियों को सिन्ध और अफगानिस्तान में निर्वासित कर दिया।

अशोक की धार्मिक सहिष्णुता

इसके विपरीत, अशोक में कोई भी असहिष्णुता नहीं थी। वह सच्चे दिल से सभी धर्मों को समान मानता था और बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करता था। उसका धर्म कभी भी उसके साथ खत्म नहीं हुआ। इसके बजाय, यह धर्म विश्व धर्म बन गया और आज भी इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

नीलकंठ शास्त्री ने ठीक ही लिखा है कि “अशोक को अकबर की तुलना में मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था।” इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक का दृष्टिकोण और कार्यक्षेत्र अकबर से कहीं अधिक प्रभावशाली था।

अशोक और सेन्ट पाल की तुलना

मैकफेल ने अशोक की तुलना सेन्ट पाल से भी की है। जैसे बौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक का नाम महान है, वैसे ही ईसाई धर्म के इतिहास में सेन्ट पाल का नाम लिया जाता है। दोनों ने अपने-अपने धर्मों को आम जनता के लिए कल्याणकारी बना दिया।

हालांकि, इन दोनों के बीच कुछ समानताएँ थीं, लेकिन इसके बाद दोनों में कोई समानता नहीं दिखती। अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया, जबकि सेन्ट पाल का कार्यक्षेत्र ईसाई धर्म तक सीमित था।

अन्य शासकों से अशोक की तुलना

अशोक की तुलना चार्ल्स इलियट ने शार्लमेन, उमर खलीफा, और तुला एल्फ्रेड जैसे अन्य शासकों से भी की है। लेकिन इनमें से कोई भी शासक अशोक जैसी बहुमुखी प्रतिभा का धनी नहीं था।

अशोक का वैश्विक प्रभाव

एच. जी. वेल्स ने कहा था, “इतिहास के स्तम्भों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत-महात्माओं आदि के बीच अशोक का नाम प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है।” यह वाक्य अशोक के व्यक्तित्व और चरित्र का सही मूल्यांकन करता है। वोल्गा से जापान तक, अशोक का नाम सम्मान से लिया जाता है।

चार्ल्स इलियट ने भी लिखा, “पवित्र सम्राटों की दीर्घा में वह अकेला खड़ा है, शायद एक ऐसे व्यक्ति के समान जिसका अनुराग संतुलित, दयावान और सुखद जीवन के लिए था।” अशोक का जीवन न केवल मानवता की सेवा में था, बल्कि उसने अपने समय में अपनी प्रजा का भौतिक और आत्मिक कल्याण भी सुनिश्चित किया।

अशोक की महानता केवल उसके युद्ध और साम्राज्य विस्तार में नहीं थी, बल्कि उसके द्वारा किए गए धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी थी। उसकी धार्मिक सहिष्णुता, मानवता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और लोक कल्याण के प्रति उसके योगदान ने उसे विश्व इतिहास में अमर कर दिया। आर. सी. दत्त ने कहा था, “भारत के किसी सम्राट ने, यहाँ तक कि विक्रमादित्य ने भी, इतनी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की।” इस प्रकार, अशोक को अकबर और अन्य सम्राटों से कहीं अधिक महान कहा जा सकता है।

निष्कर्ष

विश्व इतिहास में अशोक का स्थान सर्वथा अद्वितीय है। वह न केवल महान शासक था, बल्कि एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने धर्म और शांति को प्राथमिकता दी। सही अर्थों में, अशोक प्रथम राष्ट्रीय शासक था। उसने सिर्फ अपने साम्राज्य की सीमाओं में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। उसका दृष्टिकोण और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं।

जब हम आज के समय को देखते हैं, तो यह महसूस होता है कि युद्ध और संघर्ष को रोकने के प्रयास अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। आज भी दुनिया में हथियारों की होड़ चल रही है और परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना हुआ है। लेकिन अशोक के आदर्श आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। उसकी धार्मिक सहिष्णुता, मानवता की सेवा, और शांति के प्रति प्रतिबद्धता हमें यह सिखाती है कि संघर्षों से बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है।

अशोक ने अपने साम्राज्य में शांति, समृद्धि और मानवता को बढ़ावा दिया। उसका प्रयास सिर्फ अपने साम्राज्य को मजबूत करने का नहीं था, बल्कि उसने पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए काम किया। यही कारण है कि अशोक के कार्यों की महत्ता आज भी महसूस की जाती है। उसके द्वारा किए गए कार्य हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि युद्ध और हिंसा के बजाय शांति और प्रेम का मार्ग ही सबसे उत्तम है।

स्वतंत्र भारत ने सारनाथ स्तम्भ के सिंह-शीर्ष को अपने राजचिह्न के रूप में अपनाया है। यह न केवल अशोक के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि भारत ने अशोक के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.