अशोक का धम्म – मौर्य साम्राज्य की नैतिक क्रांति

प्राचीन भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का नाम एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता है। जैसे किसी साहित्यिक काव्य में नायक की यात्रा संघर्ष से शांति की ओर होती है, ठीक वैसे ही अशोक का धम्म भी एक गहन परिवर्तन की कहानी है। युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करने के बाद, उन्होंने अंततः अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की राह अपनाई। इस परिवर्तन को एक नई दिशा देने के लिए ‘धम्म‘ को अपनाया गया, जो केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन था।

अशोक की धम्म नीति केवल एक धार्मिक धारणा नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक सुधार और मानवीय आचरण का मार्गदर्शन करने वाला दर्शन था। इस धम्म के सिद्धांतों को राज्य में लागू किया गया और समाज में शांति का वातावरण स्थापित किया गया। धीरे-धीरे, यह सिद्धांत सिर्फ मौर्य साम्राज्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया में फैलने लगे। इस लेख में हम देखेंगे कि कैसे अशोक के धम्म ने न केवल उनके साम्राज्य, बल्कि समग्र भारतीय समाज को एक नई दिशा दी।

अशोक का धम्म क्या है? उसका दार्शनिक अर्थ

अशोक के शासनकाल में उनकी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। इनमें से एक प्रमुख कदम था “धम्म” का प्रचार। यह शब्द संस्कृत के “धर्म” का प्राकृत रूप है, परंतु अशोक के शिलालेखों में धम्म की व्याख्या इसे एक व्यापक जीवन-दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है। अपने अभिलेखों में अशोक ने बताया कि यह “धम्म” किसी विशेष संप्रदाय से बंधा नहीं था, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों पर आधारित था। इसी कारण अशोक की धम्म नीति विश्व इतिहास में अद्वितीय मानी जाती

“धम्म क्या है?” – अशोक के शिलालेखों से उत्तर

अशोक के दूसरे स्तम्भ-लेख में वह खुद से सवाल करते हैं, “कियं चु धम्मे?” अर्थात् “धम्म क्या है?” इस सवाल का जवाब वह अपने दूसरे और सातवें स्तम्भ लेख में देते हैं। अशोक का धम्म निम्नलिखित गुणों पर आधारित था, जो सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए आदर्श हैं –

- अल्प पाप (कम पाप करना)

- अत्यधिक कल्याण (अधिक भलाई करना)

- दया (दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना)

- दान (अन्य लोगों को सहायता देना)

- सत्यवादिता (सत्य बोलना)

- पवित्रता (साफ़-सुथरा रहना)

- मृदुता (विनम्र होना)

- साधुता (धार्मिक जीवन जीना)

ये सभी तत्व अशोक के धम्म के सिद्धांत कहलाए, जो बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्यों से भी प्रेरित थे।

धम्म के लिए आवश्यक आचार और जीवन व्यवहार

इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए अशोक ने अपनी धम्म नीति में कुछ आचारों को अनिवार्य बताया। ये आचार प्रजा के जीवन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। अशोक का धम्म इस बात पर बल देता था कि मनुष्य केवल धार्मिक कर्मों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भी श्रेष्ठ बनता है। इन्हें निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

- प्राणियों की हत्या न करना ( अनारम्भो प्राणानाम् )

- प्राणियों को कोई नुकसान न पहुँचाना ( अविहिंसा भूतानाम् )

- माता-पिता की सेवा करना ( मातरि-पितरि सुसूसा )

- वृद्धों की सेवा करना ( थेर सुसूसा )

- गुरुओं का सम्मान करना ( गुरूणाम् अपचिति )

- मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना ( मित सस्तुत नाटिकाना बहमण-समणाना दान सपटिपति )

- दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ( दास-भतकम्हि सम्य प्रतिपति )

- कम खर्च करना ( अप-व्ययता )

- कम संचय करना ( अपभाण्डता )

इन आचारों के माध्यम से अशोक का धम्म एक सामाजिक सुधार आंदोलन बन गया जिसने करुणा, अहिंसा और नैतिकता को केंद्र में रखा।

धम्म का निषेधात्मक पक्ष और उसके विरोधी गुण

अशोक का धम्म केवल अच्छाइयों की शिक्षा नहीं देता, बल्कि उन नकारात्मक गुणों से दूर रहने की भी प्रेरणा देता है जो समाज और व्यक्ति दोनों के पतन का कारण बनते हैं। अपने तीसरे स्तम्भ लेख में अशोक ने इन दुर्गुणों को ‘आसिनव’ (पाप) कहा है, जो व्यक्ति की आत्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। ये गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में रुकावट डालते हैं। ये दुर्गुण इस प्रकार हैं:

- क्रूरता

- निष्ठुरता

- क्रोध

- अहंकार

- ईर्ष्या

अशोक की धम्म नीति का यह निषेधात्मक पक्ष बताता है कि सच्चा धर्म केवल उपदेशों का पालन नहीं, बल्कि आत्म-नियंत्रण और आत्म-निरीक्षण से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, व्यक्ति तभी अशोक का धम्म अपना सकता है जब वह इन दोषों से स्वयं को मुक्त करे।

अशोक का धम्म और उसका नैतिक प्रभाव

अशोक के धम्म ने भारतीय समाज के नैतिक और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अशोक के लिए धम्म बहुत प्रिय था। उन्होंने इसे भौतिक जीवन के आचरणों से भी जोड़ा। वह मानते थे कि धम्म किसी भी भौतिक सुख-सुविधा से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। अशोक ने अपने नवें शिलालेख में जीवन के विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले मंगलों का उल्लेख किया और इन्हें अल्पफल वाला बताया। वहीं, धम्म को उन्होंने महाफल वाला माना।

अशोक ने 11वें शिलालेख में सामान्य दान और धम्मदान की तुलना की। उन्होंने धम्मदान को सर्वोत्तम बताया, जो केवल वस्तु दान नहीं, बल्कि धम्म का उपदेश देना, धम्म में भाग लेना और धम्म से अपने आप को जोड़ने के रूप में व्यक्त होता है। अशोक की धम्म नीति ने यह सिद्ध किया कि शासन केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नैतिकता का संवाहक भी होना चाहिए।

अशोक का धम्म विजय बनाम सैनिक विजय

कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को नई दिशा दी। इस भीषण युद्ध में लगभग एक लाख लोग मारे गए और डेढ़ लाख लोग निर्वासित हुए। इस रक्तपात से विचलित होकर उन्होंने अहिंसा और शांति के मार्ग को अपनाया, जिसे उन्होंने अशोक का धम्म विजय कहा।

अशोक ने तेरहवें शिलालेख में सैनिक विजय और धम्म-विजय की तुलना की। वह मानते थे कि सैनिक विजय में हिंसा, घृणा और हत्या होती है, जबकि धम्म-विजय प्रेम, दया, मृदुता और उदारता से भरी होती है। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात हिंसा पर पश्चाताप किया और धम्म-विजय को सर्वोत्तम माना। यहाँ अशोक का धम्म केवल एक नीति नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा के उत्थान की क्रांति थी। इस विजय का वास्तविक उद्देश्य था, अहिंसा और करुणा पर आधारित शांति का साम्राज्य स्थापित करना।

अशोक की धम्म विजय का असली उद्देश्य

अशोक की धम्म नीति का मूल उद्देश्य राजनैतिक नहीं, बल्कि मानवीय था। वह अपने साम्राज्य को धर्म और नैतिकता पर आधारित देखना चाहते थे। सम्राट अशोक के तेरहवें शिलालेख में ‘धम्म विजय’ की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। इस लेख में अशोक ने बताया कि “देवानांप्रिय” धम्म विजय को सबसे बड़ी विजय मानते हैं। वह यह मानते थे कि यह विजय केवल उनके राज्य में ही नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी राज्यों तक भी फैली है। इस प्रकार, अशोक का धम्म विजय किसी धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि एक शांति मिशन था जो हिंसा और सत्ता-लालसा से मुक्त था। उनकी दृष्टि में सच्चा राजा वह है जो धम्म प्रचार द्वारा जनता के हृदय को जीत सके, न कि तलवार के बल पर राज्य करे।

धम्म विजय का प्रसार और उसकी सीमाएँ

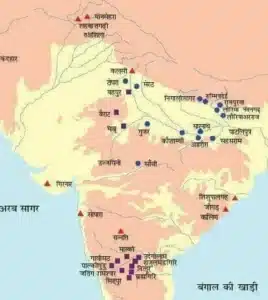

तेरहवें शिलालेख में अशोक ने बताया कि उनकी धम्म-विजय छह सौ योजन तक फैली हुई थी, जिसमें अन्तियोक नामक यवन राजा और अन्य चार राजा तुरमय, अन्तिकिन, मग और अलिक सुन्दर है भी शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण में चोल, पाण्ड्य और ताम्रपर्णि (लंका) तक अशोक का धम्म प्रचार पहुँचा। इसी तरह उनके राज्य में यवनों, कम्बोजों, आन्ध्रक और पुलिन्दों में भी लोग धम्म के अनुशासन को मानने लगे थे। उन्होंने लिखा कि जहाँ उनके दूत नहीं गए, वहाँ भी लोग स्वयं अशोक के धम्म का पालन करने लगे। यह सिद्ध करता है कि अशोक की धम्म नीति केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी शांति और अहिंसा की भावना ने सीमाएँ लांघकर विश्वभर में प्रभाव डाला।

अशोक की धम्म विजय का असली उद्देश्य

अशोक ने अपनी धम्म-विजय को केवल एक धर्म का प्रचार माना। उनके लिए यह कोई राजनैतिक विजय नहीं थी, बल्कि यह एक अभियान था, जिसमें उन्होंने धर्म का प्रचार किया। यह कोई युद्ध या संघर्ष द्वारा प्राप्त विजय नहीं थी, बल्कि यह एक तरह का शांति मिशन था। यदि यह विजय राजनैतिक होती तो अशोक खुद अपने राज्य में इसका दावा नहीं करते। यह केवल उस समय के अन्य राज्यों में धर्म के प्रचार का प्रतीक था, जिसमें अशोक ने किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग नहीं किया।

धम्म विजय और राजनैतिक विजय में अंतर

अशोक का धम्म विजय पहले के शासकों की परंपरागत राजनैतिक विजय से पूरी तरह भिन्न थी। शासकों ने राजनैतिक प्रभुत्व को सर्वोच्च लक्ष्य माना, लेकिन अशोक की धम्म नीति का उद्देश्य मनुष्य के हृदयों को जीतना था। इन शासकों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को तलवार और युद्ध के माध्यम से पराजित करके विजय प्राप्त की थी। वहीं, वहीं सम्राट अशोक ने अहिंसा और दया को अपनी शक्ति बनाया। उनकी धम्म विजय सत्ता की नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की विजय थी, यह विचार ही अशोक का धम्म को विशिष्ट बनाता है।

अशोक और हिंसा का त्याग: धम्म की ओर एक निर्णायक मोड़

भारतीय इतिहास में पहली बार किसी शासक ने राजनीति में हिंसा का त्याग किया, और यह परिवर्तन अशोक का धम्म के रूप में उभरा। पहले के शासक युद्ध के जरिए अपनी विजय को मानते थे, लेकिन अशोक ने इसे नकारते हुए अहिंसा और धर्म को प्राथमिकता दी। कलिंग युद्ध के रक्तपात ने अशोक के जीवन को झकझोर दिया, जिसके बाद उन्होंने यह समझा कि वास्तविक विजय केवल धम्म विजय में है। अशोक का मानना था कि राजनीति में हिंसा धम्म के खिलाफ है, और इसे उन्होंने अपने शासन में लागू किया। यह विचार पहले कभी किसी शासक ने नहीं रखा था। इस प्रकार अशोक की धम्म नीति ने भारतीय राजनीति को मानवीय मूल्यों से जोड़ दिया। हालांकि बुद्ध और जैन धर्म के समर्थक भी हिंसा का विरोध करते थे, लेकिन वे इसे केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रखते थे। अशोक ने इस सिद्धांत को शासकीय जीवन में लागू किया। यही कारण है कि अशोक का धम्म भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा शासन-सुधार आंदोलन कहा जा सकता है।

अशोक के धम्म का स्वरूप और उसका दार्शनिक दृष्टिकोण

अशोक का धम्म एक व्यापक और सर्वग्राही जीवन दर्शन था, जो किसी विशेष संप्रदाय की सीमाओं में बंधा नहीं था। यह दार्शनिक प्रश्नों से अधिक व्यावहारिक आचरण पर आधारित था। इस धम्म में किसी दार्शनिक या तत्वमीमांसीय सवाल का समाधान नहीं किया गया। अशोक के शिलालेखों में कहीं भी बुद्ध के चार आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख नहीं मिलता। इसके अलावा आत्मा-परमात्मा के संबंध में कोई अवधारणा नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं कि अशोक की धम्म नीति बौद्ध धर्म से अलग थी, बल्कि यह उसका सामाजिक रूपांतरण था।

अशोक का धम्म आत्मा-परमात्मा के दार्शनिक विवादों से परे जाकर समाज में शांति, समानता और सहिष्णुता का वातावरण बनाना चाहता था। इस कारण से कई विद्वान इसे एक सार्वभौमिक नैतिक आचार संहिता मानते हैं, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मौर्य काल में थी।

अशोक के धम्म पर विद्वानों के मत

अशोक का धम्म दशकों से इतिहासकारों और दार्शनिकों के अध्ययन का विषय रहा है। कुछ विद्वान इसे ‘राजधर्म‘ मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक सार्वभौमिक नैतिक दर्शन मानते हैं। ब्रिटिश विद्वान फ्लीट का मत है कि अशोक की धम्म नीति मुख्यतः प्रशासनिक थी और इसका उद्देश्य राजकर्मचारियों के लिए आचार-संहिता बनाना था। हालांकि, यह विचार पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं लगता। अशोक के शिलालेखों से साफ है कि यह धम्म केवल राजकर्मचारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि सामान्य जनता के लिए भी था। भारतीय इतिहासकार राधाकुमुद मुकर्जी ने कहा कि अशोक का धम्म “सभी धर्मों की साझी सम्पत्ति” था। उनके अनुसार, अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, लेकिन जो धर्म उन्होंने जनता के लिए प्रचारित किया, वह ‘सभी धर्मों का सार’ था। रमाशंकर त्रिपाठी और विसेन्ट स्मिथ जैसे विद्वान भी इसी विचार को सही मानते हैं। त्रिपाठी का कहना है कि अशोक के धम्म के तत्व सार्वभौमिक थे और किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के आरोप से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। इस प्रकार विद्वानों की सर्वसम्मति यह है कि अशोक का धम्म केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि मानवता की नैतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक था।

अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म का संबंध

फ्रांसीसी विद्वान सेनार्ट के अनुसार, अशोक का धम्म उस समय के बौद्ध धर्म का एक सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। वहीं इतिहासकार रोमिला थापर का मत है कि यह अशोक का अपना आविष्कार था, जो बौद्ध और हिन्दू विचारधारा से प्रभावित था। उनके अनुसार, अशोक ने जो जीवन पद्धति सुझाई, वह व्यावहारिक और नैतिक थी। इसका उद्देश्य उन लोगों के बीच समन्वय स्थापित करना था, जो दार्शनिक विचारों में उलझे नहीं थे। इस दृष्टि से अशोक का धम्म बौद्ध धर्म के समानांतर एक सामाजिक नैतिक दर्शन के रूप में विकसित हुआ।

डी. आर. भण्डारकर का दृष्टिकोण – उपासक बौद्ध धर्म और अशोक का धम्म

प्रसिद्ध इतिहासकार डी. आर. भण्डारकर ने एक अलग विचार प्रस्तुत किया। भण्डारकर अशोक के धम्म को “उपासक बौद्ध धर्म (Buddhism for the Laity)” कहा है। उनके अनुसार, अशोक का धम्म न तो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म था और न ही सभी धर्मों का संकलन।

उनके अनुसार, अशोक का धम्म बौद्ध धर्म के उपासक रूप से लिया गया था। भिक्षु बौद्ध धर्म और उपासक बौद्ध धर्म में अंतर था। अशोक गृहस्थ थे और उन्होंने उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया, जो सामान्य गृहस्थों के लिए था। इसमें सामाजिक और नैतिक नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण था। भण्डारकर मानते थे कि अशोक का धम्म एक व्यावहारिक और सामाजिक रूप में बौद्ध धर्म का लोकधर्मी संस्करण था, जिसे आम जनता आसानी से अपना सके।

अशोक के धम्म पर उपासक बौद्ध धर्म का प्रभाव

अशोक के धम्म और बौद्ध ग्रंथों के उपासक धर्म के बीच समानताएँ देखी जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, दीघनिकाय के ‘सिगालावादसुत्त‘ में वे उपदेश दिए गए हैं, जो बौद्ध ने सामान्य गृहस्थों के लिए दिए थे। इन उपदेशों में माता-पिता की सेवा, गुरुओं का सम्मान, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार, और दासों के साथ सही आचरण की बात की गई थी। अशोक ने भी इसी प्रकार के सामाजिक और नैतिक मूल्यों को अपने धम्म में समाहित किया। अशोक की धम्म नीति ने इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर उन्हें एक राज्य-स्तरीय आचार-संहिता के रूप में लागू किया। इससे स्पष्ट है कि अशोक का धम्म केवल धार्मिक मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि सामाजिक और नैतिक अनुशासन का प्रतीक था।

अशोक के धम्म पर रोमिला थापर का दृष्टिकोण

रोमिला थापर का मत है कि अशोक का धम्म मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक एकता और भावनात्मक एकजुटता स्थापित करने का माध्यम था। उन्होंने यह समझा कि एकता केवल कठोर नियंत्रण से नहीं, बल्कि भावनात्मक एकता से हो सकती है। इसके लिए उन्होंने धम्म का प्रचार किया। थापर के अनुसार, अशोक की धम्म नीति एक सामाजिक उत्तरदायित्व थी जिसका उद्देश्य लोगों में मानवीय करुणा, सहिष्णुता और नैतिकता का विकास करना था। इस दृष्टि से देखा जाए तो अशोक का धम्म केवल धार्मिक नीति नहीं, बल्कि एक नैतिक प्रशासनिक दर्शन था जिसने शासन और समाज दोनों को मानवीय रूप दिया।

अशोक के धम्म का उद्देश्य: जनकल्याण और शांति की स्थापना

कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक की धम्म नीति कलिंग युद्ध के बाद जनाक्रोश को शांत करने के लिए थी, परन्तु यह धारणा सीमित है। लेकिन यह विचार बहुत अधिक कल्पना पर आधारित लगता है, क्योंकि तेरहवें शिलालेख में अशोक की जो भावनाएँ व्यक्त हुई हैं, वे इसके विपरीत हैं। तेरहवें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि अशोक का धम्म किसी राजनीतिक चाल का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक जागृति का प्रतीक था। अशोक का वास्तविक उद्देश्य अपने प्रजा का भौतिक और नैतिक कल्याण था। इस प्रकार, अशोक का धम्म शासन को मानवीय मूल्यों से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक प्रयोग था।

धम्म प्रचार के उपाय: अशोक की नीति और कार्ययोजना

अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद शुरू में इसे ज्यादा प्रचारित नहीं किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के एक वर्ष बाद तक, वह सिर्फ एक सामान्य उपासक के रूप में रहा। इस दौरान उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए। हालांकि, बाद में वह संघ की शरण में आया और वहां कुछ समय तक रहा। इस समय में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वह खुद इस बात से चमत्कृत था कि इस छोटे से समय में बौद्ध धर्म में इतनी वृद्धि हुई, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी।

धम्म प्रचार के उपाय: अशोक की नीति और कार्ययोजना

अशोक का धम्म प्रचार संगठित और योजनाबद्ध था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कई प्रभावी और विविध उपाय अपनाए। उसने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न साधनों का उपयोग किया। इन उपायों से धम्म का प्रचार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि उसके साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी हुआ। आइए, हम अशोक के प्रमुख धम्म प्रचार उपायों पर चर्चा करें।

अशोक की धम्मयात्राएँ: जनसंपर्क के माध्यम से धम्म प्रचार

अशोक ने धम्म का प्रचार धर्म-यात्राओं से शुरू किया। वह अपने अभिषेक के दसवें वर्ष में बोधगया गया। यह उसकी पहली धर्म यात्रा थी। इससे पहले, वह अन्य राजाओं की तरह केवल विहार यात्राओं पर जाया करता था, जिसमें मृगया और मनोरंजन प्रमुख होते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद, उसने विहार यात्राएं छोड़ दीं और धर्म-यात्राएं शुरू की। इन धम्म यात्राओं के दौरान, अशोक ने ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों, और जनपदों के लोगों से मिलकर उनसे धर्म का आदेश लिया और उनके साथ धम्म पर चर्चा की। इसके अलावा, अपने अभिषेक के बीसवें वर्ष में, वह लुम्बिनी ग्राम गया और वहां के कर को घटाकर 1/8 कर दिया। उसने नेपाल की तराई स्थित निग्लीवा में कनकमुनि के स्तूप को भी समृद्ध किया। इन कार्यों से जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। इन सब प्रयासों से जनता में अशोक का धम्म एक जीवंत उदाहरण बन गया।

अशोक द्वारा राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति

अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, और यह संभव नहीं था कि वह सभी स्थानों पर जाकर खुद धम्म का प्रचार करता। इसलिए उसने अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को धम्म प्रचार का कार्य सौंपा। स्तम्भ-लेख तीन और सात से यह जानकारी मिलती है कि उसने रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त नामक अधिकारियों को धम्म के प्रचार का आदेश दिया। ये अधिकारी हर पाँचवे वर्ष अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर धम्म का प्रचार करते थे और जनता को धम्म की शिक्षाएं देते थे।

धर्मश्रावन और धर्मोपदेश की व्यवस्था

अशोक ने धम्म प्रचार के उद्देश्य से धर्मश्रावन (धम्म सावन) और धर्मोपदेश (धम्मानुसथि) की व्यवस्था भी की। इसके तहत, साम्राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जगह-जगह जाकर लोगों को धम्म के विषय में शिक्षा देते थे। ये अधिकारी राजा द्वारा जारी धर्म-सम्बन्धी घोषणाओं से भी जनता को अवगत कराते थे। इस प्रकार, धम्म का प्रचार नियमित रूप से किया जाता था।

अशोक द्वारा धर्ममहामात्रों की नियुक्ति

अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धर्ममहामात्रों का एक नया वर्ग बनाया। अपने अभिषेक के तेरहवें वर्ष में उसने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की। पांचवे शिलालेख में अशोक ने बताया कि पुराने समय में धर्ममहामात्र नियुक्त नहीं होते थे, लेकिन उसने इन्हें नियुक्त किया। इन अधिकारियों का कार्य विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच द्वेषभावना को समाप्त करना और धर्म की एकता को बढ़ावा देना था। धर्ममहामात्र जनता को नैतिक शिक्षाएँ देते और शासन के आदेशों के माध्यम से अशोक का धम्म का प्रचार करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि धम्म प्रचारक केवल धार्मिक उपदेशक नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारक भी थे।

दिव्य रूपों का प्रदर्शन

अशोक ने धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए दिव्य रूपों का प्रदर्शन भी किया। वह जनता को यह दिखाना चाहता था कि धम्म का पालन करने से उन्हें स्वर्गीय सुख मिल सकते हैं। उसने स्वर्गीय रूपों जैसे विमान, हस्ति और अग्निस्कन्ध का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लोगों को धम्म की ओर आकर्षित करते थे और उन्हें यह विश्वास दिलाते थे कि धम्म का पालन करने से वे देवत्व प्राप्त कर सकते हैं।

अशोक की लोकोपकारिता और धम्म का व्यावहारिक स्वरूप

अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कई लोकोपकारी कार्य भी किए। उसने पशु-पक्षियों की हत्या पर रोक लगाई और उनके लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया। उसने अपने राज्य और अन्य राज्यों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की। इसके अलावा, उसने रास्तों में वटवृक्ष लगाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। उसने प्याऊ भी चलवाए ताकि लोग प्यासे न रहें। इन कार्यों ने जनता में यह विश्वास जगाया कि अशोक की धम्म नीति केवल शासन की औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज के उत्थान के लिए सच्चा प्रयास थी। इस प्रकार, अशोक का धम्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से लागू हुआ।

धम्मलिपियों का खुदवाना

अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए शिलाओं और स्तम्भों पर धर्म के सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये शिलालेख पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। इनका एक उद्देश्य था कि ये शिलालेख चिरस्थायी रहें और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें। इन लेखों में अशोक के धम्म के उपदेश और शिक्षाएं लिखी होती थीं और ये पाली भाषा में होते थे, जो उस समय की आम जनता की भाषा थी। इन धम्मलिपियों ने बौद्ध धर्म को और अधिक लोकप्रिय बनाया।

अशोक की राजकीय घोषणाएं और आदेश

अशोक ने राजकीय घोषणाओं और आदेशों के माध्यम से भी धम्म का प्रचार किया। इन आदेशों में धम्म के सिद्धांतों का पालन करने की अपील की जाती थी। उसने नागरिकों से धम्म के बारे में प्रश्न पूछने की भी व्यवस्था की थी, ताकि लोग धर्म के बारे में अधिक जान सकें।

विदेशों में अशोक का धम्म प्रचार और उसका वैश्विक प्रभाव

अशोक का धम्म प्रचार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। उसने विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए अपने दूतों को भेजा, जिससे धर्म का प्रभाव एशिया के विभिन्न हिस्सों तक फैला। इसके लिए उसने कई देशों में अपने राजदूत भेजे और बौद्ध धर्म की शिक्षा दी।

अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में दूत भेजे। दूसरे और तेरहवें शिलालेखों में उन देशों का उल्लेख है, जहाँ उसने प्रचारक भेजे थे। दक्षिणी भारत के चोल, पाड्य, सतियपुत्त, केरलपुत्त और ताम्रपर्णि (लंका) जैसे राज्यों में प्रचारकों को भेजा गया। तेरहवे शिलालेख में पांच यवन राजाओं का उल्लेख है जिनके राज्यों में अशोक के धर्म प्रचारक गए थे। ये राजा थे:

- अन्तियोक (सीरियाई नरेश)

- तुरमय (मिस्री नरेश)

- अन्तिकिनि (मेसीडोनियन नरेश)

- मग (एपिरस)

- अलिंकसुन्दर (सिरीन)

अन्तियोक सीरिया का राजा एन्टियोकस द्वितीय थियोस था। तुरमय मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, जबकि अन्तिकिन मेसीडोनिया का एन्टिगोनस गोनाटास था। इस शिलालेख में यह भी बताया गया कि जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुंचे थे, वहां के लोग भी धर्मानुशासन और धर्म के प्रचार को सुनकर उसका पालन करने लगे।

यूनानी राज्यों में धम्म प्रचार

कुछ विद्वान यह मानते थे कि अशोक के धर्म प्रचारक यूनानी राज्यों में नहीं गए थे। उनका कहना था कि यूनानी अपनी संस्कृति और धर्म से अत्यधिक संतुष्ट थे और वे भारतीय धर्मों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके बावजूद, अशोक के दूतों का उद्देश्य यवनों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना नहीं था। उनका उद्देश्य वहां रहने वाले भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों को धम्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित करना था।

अशोक के प्रचारक केवल धम्म के उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने उन क्षेत्रों में लोकहितकारी कार्यों की शुरुआत भी की थी, जैसे मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था। इस प्रकार, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और संभवतः पश्चिमी एशिया में भी इसका प्रभाव पड़ा।

अशोक के धम्म प्रचार का वैश्विक धार्मिक प्रभाव

सिकंदर के बाद आए यवनों ने अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को अपनाया था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेनांडर और हेलियोडोरस हैं। इसके अलावा, मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने सिकंदरिया में एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया था। जिसका मकसद भारतीय ग्रंथों का अनुवाद और संरक्षण करना था। इस सबके बीच, अगर यह सुना जाए कि अशोक के धम्म प्रचार के कारण कुछ यूनानी बौद्ध धर्म अपनाने लगे, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी।

अशोक के धम्म प्रचार का असर इतना गहरा था कि पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म फैल गया था। वहां के विभिन्न धर्मों जैसे ईसाई, एसनस, और राप्यूटी पर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, ईसाई और बौद्ध धर्मों के कुछ रीति-रिवाजों में बहुत समानता है, जैसे पाप की स्वीकृति, उपवास रखना, भिक्षुओं का ब्रह्मचारी रहना, और माला पहनना। यह प्रथाएं भारत में बौद्ध धर्म के प्राचीन समय से ही प्रचलित थीं, तो यह कहना सही होगा कि ईसाइयों ने ये बातें बौद्धों से ही सीखी थीं। और यह सब अशोक के धम्म प्रचार के कारण ही हुआ था।

सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति आयोजित की गई थी। इसके बाद, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए। महावंश में इन भिक्षुओं के नाम इस प्रकार मिलते हैं:

धर्म प्रचारक देश

- मज्जन्तिक – कश्मीर और गन्धार

- महारक्षित – यवन देश

- मज्जिम – हिमालय देश

- धर्मरक्षित – अपरान्तक

- महाधर्मरक्षित – महाराष्ट्र

- महादेव – महिषमण्डल (मैसूर या मान्धाता)

- रक्षित – वनवासी (उत्तरी कन्नड़)

- सोन और उत्तर – सुवर्णभूमि

- महेंद्र और संघमित्रा – लंका

लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार

सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महेंद्र ने लंका के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। संभवतः तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया और अशोक के अनुकरण पर ‘देवानाम् पिय‘ की उपाधि ग्रहण की।

इस प्रकार, अशोक का धम्म प्रचार एक वैश्विक आंदोलन बन गया जिसने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।

अशोक के धम्म प्रचार का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव

अशोक की धम्म नीति का प्रभाव केवल धार्मिक स्तर पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी गहरा था।

भारत और एशिया के अनेक हिस्सों में बौद्ध धर्म के साथ-साथ भारतीय कला, स्थापत्य और साहित्य का प्रसार हुआ। यही कारण है कि बाद के काल में अशोक का धम्म भारतीय संस्कृति का पर्याय बन गया।

पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि ईसाई और बौद्ध धर्म की कुछ समान प्रथाएँ, जैसे उपवास, संयम, माला पहनना, और दान, इसी धम्म प्रचार के प्रभाव से यूरोप तक पहुँचीं। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक का धम्म मानव सभ्यता के इतिहास में एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में उभरा।

निष्कर्ष: अशोक का धम्म – शांति, करुणा और मानवता का प्रतीक

अशोक का धम्म भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जिसने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा।

यह न तो केवल बौद्ध धर्म था, न ही किसी संप्रदाय का प्रचार, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए नैतिक जीवन का आह्वान था।

अशोक की धम्म नीति ने यह सिद्ध किया कि एक शासक की सबसे बड़ी शक्ति उसकी करुणा और अहिंसा में निहित होती है। उनकी धम्म विजय और धर्ममहामात्रों की व्यवस्था ने न केवल मौर्य साम्राज्य को संगठित किया, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दिया।

आज भी जब हम मानवता, शांति और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तब अशोक का धम्म हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, एक ऐसा दर्शन जिसने सत्ता को सेवा में और शासन को धर्म में परिवर्तित कर दिया।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.