|

| छठी शताब्दी ई.पू.का भारत |

छठी शताब्दी ई.पू.का भारत : बुद्ध का समय

छठी शताब्दी ई.पू. भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है, जिसे विशेष रूप से दार्शनिक चिंतन और विचारों की गहराई के लिए जाना जाता है। इस युग में कई महान चिंतक उभरे, जिनमें बुद्ध का स्थान विशेष है। भारत में जन्मे किसी भी अन्य ऐतिहासिक व्यक्ति ने दुनिया का ध्यान इतना आकर्षित नहीं किया जितना बुद्ध ने किया। इसका एक मुख्य कारण यह है कि बुद्ध ने अपने समय के तेजी से बदलते समाज का विश्लेषण किया और मानवता के लिए एक स्थायी समाज दर्शन प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म ने उस समय के असमानतावादी समाज के मुकाबले एक वैकल्पिक समाज की नींव रखने की कोशिश की। उन्होंने एक ऐसे समाज की संभावना को दिखाया जो समानता के सिद्धांतों पर आधारित था। उस समय अन्य दार्शनिकों ने भी समाज में हो रहे बदलावों पर अपने विचार दिए थे, जो विभिन्न दृष्टिकोणों से समाज की समझ को दर्शाते हैं।

बुद्ध के समाजदर्शन का आधार: छठी शताब्दी का समाज

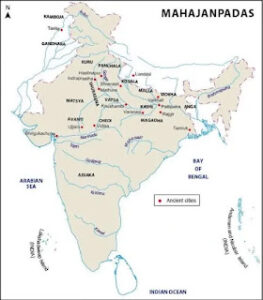

बुद्ध के विचारों की जड़ें छठी शताब्दी ई.पू. के समाज में गहराई से जुड़ी हुई थीं। उस समय भारत में राज्य संगठन और संस्थानों का उद्भव हो रहा था। भारत में प्रारंभिक राज्य संगठन की प्रक्रिया तीन चरणों में विकसित हुई। पहले चरण में आर्यों के आगमन के समय की अर्ध-यायावर जनजातियों का जनपदों में बदलना शामिल था। दूसरे चरण में 16 महाजनपदों के बीच छठी शताब्दी ई.पू. में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तीसरे चरण में मगध राज्य ने इन महाजनपदों में से एक बनकर प्रमुखता हासिल की। यह चरण राज्य संगठन का सबसे विकसित रूप था, और बुद्ध इस काल के साक्षी थे।

राज्य संगठन के रूप: साम्राज्यिक शासन और गणसंघ

बुद्ध के समय में दो तरह की सरकारें थीं: साम्राज्यिक शासन और गणसंघ। साम्राज्यिक शासन गंगा-यमुना की घाटी में था, जबकि गणसंघ हिमालय के तराई क्षेत्रों में थे। गणसंघों में एक या अधिक क्षत्रिय वंशों के लोग शामिल थे, जैसे शाक्य, मल्ल, और लिच्छवी। इन गणसंघों में सभी वंश के लोग निर्णय लेने में हिस्सा लेते थे, जिससे यह साम्राज्यिक राज्यों से अलग थे। हालांकि, गणसंघों की लोकतांत्रिकता पर मतभेद है, पर यह निश्चित है कि वे साम्राज्यिक राज्यों की तुलना में समुदाय आधारित शासन पर अधिक जोर देते थे।

राजनीतिक बदलाव और मौर्य साम्राज्य की नींव

बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार, उस समय भारत में नए राजनीतिक क्षेत्रों का उदय और समेकन हो रहा था, जो अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना की ओर ले गया। बौद्ध साहित्य यह भी बताता है कि गणसंघ अपनी स्वतंत्रता तेजी से खो रहे थे और वंशानुगत शासन के सिद्धांतों ने राजतंत्रों में अपनी जगह बना ली थी।

मगध राज्य का उदय और विकास

मगध राज्य का विकास बुद्ध के समय में प्रमुख था। बिंबसार, जो मगध का शासक था, ने राज्य संगठन को मजबूत किया। इस समय, जनजातीय संगठन की जगह एक संगठित कृषि अर्थव्यवस्था ने ले ली, जिससे स्थाई सेना को बनाए रखना संभव हो गया। गंगा क्षेत्र के राज्यों की बढ़ती सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए इस सेना की आवश्यकता थी। इस स्थाई सेना ने राजा की शक्ति को बढ़ाया और उसे राज्य के भीतर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। मगध के मामले में, यह सेना और शासन व्यवस्था एक संगठित राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण थी।

मगध का प्रशासन और संसाधनों पर नियंत्रण

मगध के शासन में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली का विकास हुआ। बिंबसार के शासनकाल में 80,000 ग्राम अधीक्षक थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन के लिए जिम्मेदार थे। राज्य का संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण था, जैसा कि बिंबसार द्वारा जंगल से लकड़ी उठाने पर एक व्यक्ति की निंदा करने की घटना से स्पष्ट होता है। मगध राज्य में इस तरह के नियंत्रण के चलते मौर्य साम्राज्य का पूर्वाभास मिलता है।

बुद्धकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण

बुद्धकालीन राजनीति का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह था कि उसमें राजसत्ता का प्रयोग मनमाने तरीके से होता था। राजा के पास व्यापक अधिकार थे और वह कानून को अपने हिसाब से लागू करता था। कौशल का राजा स्वयं को ‘अधिकार मदमत्त’ कहता था, और कई बार उसने लोगों को बिना कारण बंदी बना लिया। उस समय राजा का अपने राज्य पर पूरा नियंत्रण था, और जनता के अधिकार राजा की मर्जी पर निर्भर थे।

गणसंघों का पतन और राजतंत्रों का उभार

छठी और पांचवीं शताब्दी ई.पू. में तेजी से हो रहे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के कारण गणसंघ कमजोर पड़ने लगे थे। शाक्यों और मल्लों जैसे छोटे संघ बुद्ध के जीवनकाल में ही समाप्त हो गए। केवल वज्जियों का परिसंघ बचा रह गया, जो गंगा नदी के उत्तर में था। उनकी रक्षात्मक शक्ति और संघीय संरचना के कारण वे कुछ समय तक टिके रहे। गणसंघों और राजतंत्रों के बीच यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि जीवन पद्धति का संघर्ष था, जिसमें गणसंघों के सामुदायिक नियंत्रण की व्यवस्था और राजतंत्रों के केंद्रीकृत शासन के बीच अंतर था।

इस तरह, छठी शताब्दी ई.पू. के समय में भारतीय समाज और राजनीति में गहरे बदलाव आए, जिनका प्रभाव बुद्ध के समाज दर्शन पर भी पड़ा। इस काल में हुए बदलावों ने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया।

लोहे के औजारों का उपयोग और महाजनपदों का उदय

ईसा पूर्व 750 से 700 के बीच, लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ने से पूर्वी गंगा के मैदानों में बड़े पैमाने पर जंगलों की सफाई कर उपजाऊ जमीन को खेती के योग्य बनाना संभव हुआ। इसका नतीजा शक्तिशाली महाजनपदों के उदय के रूप में सामने आया। हालांकि, अब तक ऐसा कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है जो मगध के उत्थान के मुख्य कारण के रूप में इस आर्थिक बदलाव की पुष्टि करता हो। फिर भी, इस दौर में लोहे की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि शस्त्र और औजार अधिकतर लोहे के ही बनते थे। संभव है कि मगध को बेहतर शस्त्रास्त्र बनाने के लिए छोटा नागपुर की लोह अयस्क की खानों तक आसानी से पहुंच मिल गई हो।

मगध का अंग पर हमला

मगध का पहला सैन्य अभियान पड़ोसी राज्य अंग के खिलाफ हुआ था। अंग, लोहे की खानों के पास स्थित था और उन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखता था जिनसे लोहा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पहुंचता था। इस प्रकार, मगध ने अपने साम्राज्यवादी अभियान की शुरुआत में ही एक प्रमुख प्रतिद्वंदी को हटा दिया। इससे मगध की ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव में इजाफा हुआ।

लोहे का महत्व और नए समाज का निर्माण

चाहे लोहे का सीधा संबंध न हो, लेकिन इस दौर में समाज में बड़े बदलाव आ रहे थे। बुद्ध के समय में, पुराने समुदाय बिखर रहे थे और एक नए समाज का निर्माण हो रहा था। इस समय की विशेषता थी अर्थव्यवस्था का विस्तार, जिसमें मुख्य रूप से कृषि का विकास हुआ। कई साक्ष्य बताते हैं कि इस दौर में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। बौद्ध ग्रंथों में लोहे के फाल का उल्लेख मिलता है, जो बताता है कि खेती में लोहे के औजारों का इस्तेमाल आम था।

गंगा के मैदानों में कृषि का प्रसार

बौद्ध साहित्य में गंगा के बीच के मैदानों में कृषि के प्रसार का जिक्र है। यहां अलग-अलग तरह की फसलें उगाई जाती थीं। गंगा नदी के किनारे होने की वजह से यहां धान की खेती सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि पानी की निरंतर आपूर्ति मिलती थी। इस समय में पहली बार धान के प्रतिरोपण का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि धान की गहन खेती की जा रही थी और नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा था।

कृषि और जनसंख्या में वृद्धि

धान की खेती ने जनसंख्या में एक तरह की क्रांति ला दी। धान खाने से बच्चों का दूध जल्दी छुड़ाया जा सकता था, जिससे माताएं जल्दी गर्भवती हो जाती थीं। इस प्रकार, जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। बौद्ध साहित्य में जनसंख्या की इस बढ़ोतरी को समृद्धि का संकेत माना गया है। पुरातात्विक साक्ष्य भी बताते हैं कि गंगा के मैदानों में बस्तियों का विस्तार हुआ और शहरों में अधिक लोग बसने लगे।

शहरीकरण और व्यापारिक मार्ग

बौद्ध ग्रंथों में छोटे गांवों से लेकर महानगरों तक का जिक्र मिलता है। इनमें छह महानगरों की चर्चा की गई है, जिसे पाणिनी ने भी स्वीकारा है। इन शहरों में उच्च गुणवत्ता वाले बर्तनों का उपयोग होता था। उत्तरी काले पालिश किए हुए बर्तन (एनबीपी) का भी जिक्र मिलता है। व्यापार के लिए कई मार्ग थे, जिन्हें वाणिपथ कहा जाता था, और इन मार्गों पर व्यापारी और व्यवसायी लगातार आते-जाते थे।

अर्थव्यवस्था का विस्तार और नगरीकरण

इस दौर में दूसरा नगरीकरण देखने को मिला, जो फैलती अर्थव्यवस्था का परिणाम था। इसमें व्यापार, धातु की मुद्रा का प्रचलन, और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार शामिल था। इन गतिविधियों के कारण ऋण, ब्याज, और पूंजी निवेश का चलन भी शुरू हो गया। बौद्ध ग्रंथों में धातु से बनी स्थाई संरचनाओं और विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, जो दर्शाता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित हो गई थी। इस समय में रेशमी और सूती कपड़े, चमड़े के सामान, उच्च गुणवत्ता वाले बर्तन, हाथी दांत और लकड़ी के बने सामान का निर्माण किया जाता था।

कृषि में बदलाव और जमीन का महत्व

बढ़ती अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, शिल्प उत्पादों और व्यापारिक गतिविधियों के प्रसार ने कृषि में व्यापक और तेज बदलाव लाए। जमीन अब महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाने लगी और भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की बात समाज में जगह बनाने लगी। बौद्ध ग्रंथों में एक राजा का जिक्र आता है, जो अलग-अलग खेतों पर अधिकार के विवादों के कारण न्याय व्यवस्था की जरूरत महसूस करता था।

बौद्ध काल के समय का आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य

बौद्ध ग्रंथों में उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विस्तार से वर्णन मिलता है। उस समय कृषि का विस्तार हो रहा था और भूमि के स्वामित्व की अवधारणा विकसित हो रही थी। उस दौर में परिवार उत्पादन की एक प्रमुख इकाई बन गया था और गहपति (समृद्ध किसान) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। गहपतियों का संबंध केवल खेती से नहीं था, बल्कि वे उस क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी भी थे।

गहपति: केवल ‘गृहपति’ नहीं, एक विशिष्ट वर्ग

गहपति शब्द का अर्थ सामान्यतः ‘गृहपति’ के रूप में लिया जाता है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में इसका मतलब उससे कहीं अलग था। गहपति एक विशेष वर्ग के थे, जिनका मुख्य काम कृषि का विस्तार करना और समाज के लिए अधिक उत्पादन करना था। कुछ गहपति इतने सक्षम हो गए थे कि वे अपने उत्पादों को बेचकर पूंजी जमा कर लेते थे और उसे व्यापार में निवेश करते थे। इस प्रकार, वे उस समय के बड़े करदाताओं में से थे और राजा के अधीन होने के बावजूद उनकी एक विशेष पहचान थी।

भूमि स्वामित्व और ब्राह्मणों की भूमिका

उस समय अधिकांश भूमि पर गहपतियों का अधिकार था, लेकिन राजा के पास भी कुछ हिस्सों का नियंत्रण था, खासकर जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थीं। राजा अक्सर ऐसी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे देता था। ये भूमि कर-मुक्त होती थीं और इन्हें ब्राह्मण देय भूमि कहा जाता था। ब्राह्मणों ने इन जमीनों को अपने काश्तकारों की मदद से खेती योग्य बना लिया था, जिससे ब्राह्मणों का भी एक मजबूत वर्ग बन गया।

समाज में बढ़ती असमानता

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था जटिल होती गई, समाज में भी नए वर्गों का उद्भव हुआ। बड़ी-बड़ी काश्तें कुछ गहपतियों के पास होने लगीं, जिससे समाज में धन का असमान वितरण हुआ। इन धनी गहपतियों और ब्राह्मणों को अपनी खेती के लिए मजदूरों की जरूरत होती थी, इसलिए वे किराये के श्रमिकों का इस्तेमाल करने लगे। बौद्ध ग्रंथों में दासों, कम्मकारों (श्रमिकों) और पेस्सों (कर्मचारियों) का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें बड़े काश्तकार अपने यहां काम पर रखते थे।

धन का केंद्रीकरण और गरीबी

इस दौर में समाज में एक ओर धनी लोग थे, जिनके पास सोना-चांदी, सुंदर घर और नौकर-चाकर थे, वहीं दूसरी ओर गरीब और दलिद्द (अत्यंत गरीब) लोग भी थे। गरीबों के पास खाने-पीने और पहनने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और वे कठिन जीवन जी रहे थे। यह विषमता उस समय के पालि साहित्य में भी दिखाई देती है, जहां धनी परिवारों के लिए ‘महाभोग कुल’ और गरीब परिवारों के लिए ‘दलिद्र कुल’ जैसे शब्दों का प्रयोग होता था।

गणसंघों और राजतंत्रों का अंतर

गणसंघों (क्षत्रियों के समूह) के बाहर के क्षेत्रों में गहपतियों का प्रभुत्व था। गणसंघों में जमीन का स्वामित्व क्षत्रियों के पास था, जबकि गहपतियों की भूमिका न के बराबर थी। गणसंघों में भूमि का स्वामित्व वंश परंपरा के आधार पर था और यहां का सामाजिक संगठन सरल था। राजतंत्रीय राज्यों की अर्थव्यवस्था की तुलना में गणसंघों की अर्थव्यवस्था में नगरीकरण और शिल्प-उत्पादन कम था।

गहपति और निजी भूमि स्वामित्व

गणसंघों में भूमि पर स्वामित्व का आधार सामुदायिक था, जबकि राजतंत्रीय राज्यों में गहपतियों के उद्भव के साथ ही भूमि का निजी स्वामित्व विकसित हुआ। गहपति अपने परिवार के नाम पर जमीन रखते थे और अपने अधिकार की रक्षा करते थे। इस प्रकार, निजी भूमि स्वामित्व और गहपतियों का उद्भव एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

सामाजिक विषमता और आर्थिक बदलाव

बौद्ध धर्म का जन्म ऐसे समय में हुआ जब गणसंघों की वंश परंपरा आधारित अर्थव्यवस्था और गंगा के मैदानी इलाकों की जटिल अर्थव्यवस्था के बीच का अंतर समाप्त हो रहा था। बुद्ध के समय में उत्पादन के नए संबंध उभर रहे थे, जो समाज को नई दिशा में ले जा रहे थे। समाज में जहां एक ओर धनी वर्ग विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, वहीं दूसरी ओर गरीब लोग कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।

आर्थिक और सामाजिक वर्गीकरण का प्रभाव

बौद्ध काल में आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव हो रहा था, जो समाज में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उस समय जाति-प्रथा अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, लेकिन आर्थिक असमानता और समाज के अलग-अलग वर्ग साफ दिखाई देते थे। बौद्ध साहित्य में समाज के ऊंचे और नीचे वर्गों का उल्लेख मिलता है। हालांकि, ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को वैचारिक रूप में देखा जाता था, लेकिन समाज में उच्च और निम्न वर्ग का भेद विद्यमान था।

गहपति और आर्थिक श्रेणीबद्धता

बौद्ध साहित्य में गहपति जैसे आर्थिक वर्गों को विशेष महत्व दिया गया है। गहपति बड़े किसान और धनी लोग होते थे, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली थे। यह प्रणाली यथार्थ के करीब थी और लचीली भी थी, जिसमें आर्थिक और सामाजिक विभेद को मान्यता मिली थी। इस व्यवस्था ने समाज के निम्न वर्गों, जैसे खेतिहर मजदूरों और कारीगरों, को समाज में शामिल होने का अवसर दिया। लेकिन, उत्पादन के साधन मुख्यतः गहपतियों और धनी वर्गों के पास ही रहते थे।

स्त्रियों पर बदलते समाज का प्रभाव

बदलते समाज का प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ा। संपत्ति और वंशानुगत अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, परिवारों ने पतिव्रता (सतीत्व पवित्रता) की अवधारणा को बहुत महत्व दिया। समाज में महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे पति के प्रति निष्ठावान रहें ताकि वंश की पवित्रता बनी रहे। बौद्ध ग्रंथों में ‘दासीवत्’ यानी सेविका जैसी पत्नियों को आदर्श बताया गया है।

धनी और गरीब महिलाओं के जीवन में अंतर

धनी परिवारों की महिलाओं के लिए उनका मुख्य कार्य घर की देखभाल और वैध उत्तराधिकारी पैदा करना था। वे दासों और श्रमिकों की सहायता से घर का प्रबंधन करती थीं। वहीं, गरीब महिलाओं का जीवन कठिन था। उन्हें खेतों में, घरों में पानी लाने, बर्तन साफ करने जैसे काम करने पड़ते थे। उन्हें हमेशा किसी न किसी के नियंत्रण में रहना पड़ता था—पहले पिता, फिर पति और अंत में पुत्र।

सामाजिक और लिंग आधारित असमानता

बदलते आर्थिक संबंधों ने समाज में लिंग आधारित असमानता को और भी स्पष्ट कर दिया था। समाज में धनी और गरीब वर्गों के बीच का अंतर बढ़ता गया, और महिलाओं की स्थिति भी समाज में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्धारित होती थी। धनी महिलाएं अधिक आरामदायक जीवन जीती थीं जबकि गरीब महिलाएं श्रमसाध्य काम करती थीं।

बौद्धिक और दार्शनिक प्रतिक्रियाएं

बदलते समाज पर विचारकों और दार्शनिकों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं। बौद्ध धर्म और अन्य धार्मिक विचारधाराओं ने समाज की इन समस्याओं पर विचार किया। उस समय के दार्शनिक अपने विचारों और संस्थागत व्यवहारों के जरिए समाज को समझने का प्रयास कर रहे थे। ‘परिव्रजक’ या ‘श्रमण’ जैसे लोग भी थे, जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। वे जगह-जगह घूमकर अपने विचारों का प्रचार करते थे और अपने अनुयायियों को बढ़ाते थे।

ब्राह्मणवादी परंपरा का विरोध

इन श्रमणों का एक प्रमुख उद्देश्य ब्राह्मणों की बलि प्रथा और उनके प्रभुत्व का विरोध करना था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के खिलाफ वे मुखर थे, इसलिए उन्हें ‘नास्तिक’ कहा गया। उस समय विभिन्न विचारधाराओं का उभार हुआ, जैसे उच्छेदवाद (भविष्य में अस्तित्व का नकार) से लेकर शाश्वतवाद (सदैव अस्तित्व में रहने का विचार) तक, और चारवाकों का भौतिकवाद (सिर्फ भौतिक चीजों को महत्व देना)।

दार्शनिकों की चुनौती

इन दार्शनिकों ने एक तेजी से बदलते समाज को समझने की कोशिश की। वे समाज के सामने आने वाली समस्याओं, जैसे आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन, पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। समाज का सरल जीवन खत्म हो रहा था और एक नया दौर शुरू हो रहा था जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष और समायोजन हो रहा था।

लोहे के प्रयोग से बदलाव

लोहे के प्रयोग ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी थी। इसका सीधा असर समाज पर पड़ा, जिससे एक नया सामाजिक ढांचा विकसित हुआ। बौद्ध धर्म के उद्भव के समय, समाज पहले की तुलना में बहुत अलग था। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बसे समाज में ईसा पूर्व छठी शताब्दी के दौरान एक नई चेतना का जन्म हुआ।

निष्कर्ष

लोहे के औजारों ने खेती और शस्त्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिससे गंगा के मैदानों में बस्तियों और शहरों का विकास हुआ। कृषि के प्रसार ने जनसंख्या में तेजी से वृद्धि की, जिससे नए समाज का निर्माण हुआ। व्यापारिक मार्गों और शिल्पकारी के विकास ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के उदय की नींव रखी। इस दौर में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने एक नई दिशा दी, जिसने भारत के प्राचीन इतिहास को आकार दिया।

बौद्ध काल में गहपतियों की भूमिका, भूमि स्वामित्व की अवधारणा, और समाज में आर्थिक असमानता जैसे पहलू तत्कालीन समाज की जटिलता को दर्शाते हैं। यह समय आर्थिक बदलावों का था, जहां समाज में नए वर्गों का उद्भव हो रहा था और समाज में असमानता बढ़ रही थी। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं ने इस बदलाव के दौर में समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी वर्गों के प्रति समानता का संदेश निहित था।

बौद्ध काल में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों ने समाज की संरचना को बदल दिया। गहपति और श्रमण जैसे वर्गों का उभरना, ब्राह्मणवादी परंपराओं का विरोध और समाज में लिंग आधारित भेदभाव की स्थितियां उस समय की प्रमुख विशेषताएं थीं। इन सब के बीच, दार्शनिकों और विचारकों ने समाज की जटिलताओं को समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। समाज का यह संक्रमण काल बौद्ध धर्म के उद्भव और विस्तार के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि बना। यह समय भारत के सामाजिक, आर्थिक, और बौद्धिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने आगे के समाज और संस्कृति को आकार दिया।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.

Very good analysis