शुंगकालीन संस्कृति: इतिहास, धर्म, और समाज पर प्रभाव

शुंग राजाओं का शासन भारतीय इतिहास में एक संक्रमण काल के रूप में उभरा। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय समाज में स्थिरता, वैदिक परंपराओं का पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनर्संगठन किया। शुंगकालीन संस्कृति भारत में वैदिक परंपराओं और पुनर्जागरण की साक्षी थी। मौर्य शासन के बाद जब राजनैतिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, तब पुष्यमित्र शुंग (185 ई.पू.) ने न केवल मगध की सत्ता को पुनर्स्थापित किया, बल्कि विदेशी आक्रमणों, विशेष रूप से यूनानी आक्रमणों से भारत की रक्षा की। उन्होंने मगध साम्राज्य के मध्य भाग को विदेशी हमलों से बचाया। इस तरह, मध्य भारत में शांति और व्यवस्था स्थापित की गई। मौर्य साम्राज्य के पतन बाद शुंग राजाओं ने वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित किया। इसी कारण उनका शासन काल “वैदिक पुनर्जागरण” का समय माना जाता है। शुंगकाल में समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और कला के क्षेत्र में गहरे परिवर्तन हुए, जिन्होंने आगे चलकर गुप्त युग की सांस्कृतिक नींव रखी। शुंग राजाओं ने वैदिक परंपराओं को फिर से महत्त्व दिया। इसके चलते समाज में शांति और व्यवस्था बनी रही। आर्थिक दृष्टि से, व्यापार और कृषि में भी सुधार हुआ। इस प्रकार शुंगकालीन संस्कृति ने भारतीय सभ्यता की नई दिशा तय की। इस लेख में हम शुंगकालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा कलात्मक उपलब्धियों का विवेचन करेंगे।

शुंगकालीन समाज और जाति व्यवस्था: संरचना, परिवर्तन और अनुशासन

शुंगकालीन संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित किया गया। शुंगकालीन समाज का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था पर था। इस समय ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पुनः सर्वोच्च हो गई। समाज चार पारंपरिक वर्णों पर आधारित था, लेकिन नई जातियों का उद्भव और पेशागत विविधता इस युग की विशेषता थी। जाति-प्रथा की जटिलता बढ़ गई थी। मौर्य युग में बौद्ध धर्म के प्रभाव से वर्णाश्रम व्यवस्था को कुछ हद तक नुकसान हुआ था, और लोग भिक्षु या श्रमण जीवन अपनाने लगे थे। लेकिन शुंग काल में वर्णाश्रम धर्म को फिर से व्यवस्थित किया गया। शुंगकालीन संस्कृति ब्राह्मणवादी परंपरा और सामाजिक अनुशासन पर आधारित थी।

शुंगकालीन संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था: समाजिक नियम और धार्मिक अनुशासन

शुंगकाल में मनुस्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों में वर्णाश्रम धर्म के कड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी गई। इसके तहत यह बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के पेशे का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति जो इस काल की रचना है, में यह भी कहा गया कि “स्वधर्म, भले ही निम्न क्यों न हो, उच्च परधर्म से बेहतर है।” यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के पेशे को अपनाता है, तो राजा को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति जब्त कर उसे देश निकाल दे। शुंगकालीन संस्कृति की यह विशेषता थी कि प्रत्येक वर्ण का अपना निश्चित कार्य निर्धारित था। यह सिद्धांत समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए था।

इसके अलावा, यह भी बताया गया था कि जिस देश में वर्ण संकरता उत्पन्न होती है, उसका शीघ्र पतन हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग-अलग थे। ब्राह्मणों के लिए अध्ययन और यजन-याजन करना प्रमुख कर्तव्य था। यदि वे शास्त्रसंगत आचरण नहीं करते, तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाती। वहीं, क्षत्रियों का मुख्य कार्य राज्य की रक्षा था और वे शस्त्रों का प्रयोग करते थे। वैश्य व्यापार करते थे, और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते थे। राजा पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म के पुनर्संवर्धन हेतु अनेक यज्ञ करवाए, जिससे धार्मिक वर्गों में पुनः सक्रियता आई। वर्णसंकरता को शुंगकालीन संस्कृति में सामाजिक अव्यवस्था का कारण माना गया।

शुंगकालीन संस्कृति में वर्ण संकरता और समाज की स्थिरता

भारतीय संस्कृति में “वर्ण संकरता” का मतलब था, जब अलग-अलग वर्ण (जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के लोग आपस में शादी करते थे या उनके बीच संबंध होते थे। इसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत कड़ी थी। समाज में मान्यता थी कि अलग-अलग वर्णों के मिलन से सामाजिक असंतुलन हो सकता है। धर्मशास्त्रों में वर्णसंकरता को राजनैतिक और सांस्कृतिक पतन का कारण बताया गया। हालांकि, यह मान्यता मुख्यतः उच्चवर्णीय हितों की रक्षा से जुड़ी थी। लेकिन आज के समय में यह सोच बदल चुकी है और जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है।

शुंग काल में शूद्रों की स्थिति: समाज में उनकी भूमिका और अधिकार

शूद्रों की स्थिति इस काल में अत्यंत हीन थी। मनुस्मृति में शूद्रों को दासों के रूप में वर्णित किया गया। उनके कर्तव्य तो बहुत थे, लेकिन अधिकार बहुत कम थे। अपराध करने पर उन्हें कड़े दंड दिए जाते थे, और उनकी हत्या पर उसे कुत्ते या बिल्ली की हत्या जितना ही अपराध माना जाता था। मनुस्मृति में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उन्हें अध्यापक और शिष्य दोनों बनने की अनुमति थी, यानी उन्हें शिक्षा से वंचित नहीं किया गया था। इसके अलावा, शूद्रों को कुछ हद तक सम्पत्ति रखने का अधिकार भी था। इस तरह, शूद्रों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जो उनके जीवन को बेहतर बना सकते थे।

शुंगकालीन संस्कृति में विवाह परंपराएँ और परिवार व्यवस्था

शुंगकाल में विवाह के आठ प्रकार प्रचलित थे, जैसे

- ब्रह्म विवाह: इस विवाह में, पिता एक योग्य वर को आमंत्रित कर अपनी अलंकृत कन्या का दान करता है। इसे विवाह का सबसे उत्तम प्रकार माना जाता था।

- दैव विवाह: यज्ञ कर्म के लिए नियुक्त ऋत्विज (पुरोहित) को कन्या का दान।

- आर्ष विवाह: वर द्वारा कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल या समकक्ष मूल्य देकर विवाह करना।

- प्राजापत्य विवाह: वर और वधू दोनों को यह कहकर विवाह के लिए प्रेरित करना कि वे साथ में गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करें।

- असुर विवाह:कन्या के परिवार को धन या शुल्क देकर कन्या को प्राप्त करना (एक प्रकार का क्रय-विक्रय)।

- गंधर्व विवाह: वर और वधू का एक-दूसरे से प्रेम होने पर, बिना पारिवारिक सहमति के, आपसी इच्छा से विवाह करना (प्रेम विवाह)।

- राक्षस विवाह: बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करना (युद्ध की स्थिति में)।

- पैशाच विवाह:सोई हुई, नशे में या मानसिक रूप से कमजोर कन्या के साथ संबंध बनाकर विवाह करना (इसे सबसे निकृष्ट माना जाता था)।

इन विवाहों में कुछ तरह की सामाजिक स्वीकृति और नियम थे। उच्चवर्ण का व्यक्ति निम्नवर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था, जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। हालांकि, यदि विपरीत जाति में विवाह होता था, तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था, जो शास्त्रों में निंदनीय था। इनमें ब्राह्म विवाह सर्वोत्तम माना गया, जबकि असुर और पैशाच विवाह निंदनीय थे। अनुलोम विवाह को सामाजिक सहमति मिली, जिससे सामाजिक गतिशीलता बनी रही।

बालविवाह और स्त्री की अधीनता उस समय की सामाजिक यथार्थता थी, हालांकि कानूनी स्तर पर स्त्रियों की सुरक्षा और पतिदंड के प्रावधान न्याय व्यवस्था की संतुलित सोच को दिखाते हैं।

शुंगकाल में स्त्रियों की स्थिति: विवाह, शिक्षा और अधिकार

शुंगकालीन संस्कृति में स्त्रियों को धार्मिक रूप से सम्मान तो प्राप्त था पर व्यवहारिक जीवन में सीमाएँ थीं। शुंगकाल में स्त्रियों की स्थिति ठीक-ठाक थी। उनका मुख्य कर्तव्य पतिसेवा और गृहकार्य था। मनुस्मृति में कहा गया है कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता” जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। परंतु व्यवहारिक जीवन में वे गृहस्थ धर्म तक सीमित रहीं। विवाह के लिए बालविवाह की प्रथा प्रचलित थी और कन्याओं का विवाह आठ से बारह साल की उम्र में कर दिया जाता था। इससे उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अपने पति के पूर्णत: अधीन हो गईं। बालविवाह की प्रथा भी शुंगकालीन संस्कृति के सामाजिक ढांचे की एक झलक देती है।

इसके अलावा, सती प्रथा का उल्लेख शुंगकाल में नहीं मिलता। स्त्रियों के लिए तलाक की कोई प्रथा नहीं थी, और वे जीवनभर एक ही पति के साथ रहती थीं। यह दर्शाता है कि शुंगकाल में स्त्रियों को जीवन के अधिकार और मर्यादा का सम्मान था। लेकिन, मनुस्मृति में यह भी कहा गया था कि यदि पत्नी का परित्याग किया जाए तो राजा को पति को दंड देने का आदेश दिया गया था।

कुछ विद्वानों का मत है कि इस काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियों की परंपरा का प्रभाव अभी भी विद्यमान था, जिससे शिक्षा का सीमित अवसर उच्चवर्णीय स्त्रियों को प्राप्त था।

शुंगकालीन समाज के सामाजिक दृष्टिकोण: आश्रम व्यवस्था और अनुशासन

शुंगकालीन समाज में आश्रम व्यवस्था का पालन अनिवार्य था। चार प्रमुख आश्रम – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का पालन एक क्रम में किया जाना चाहिए था। यह व्यवस्था समाज के अनुशासन को बनाए रखने के लिए थी। मनुस्मृति में ऐसे लोगों को “व्रात्य” या “संकर” कहा गया जो इस व्यवस्था का पालन नहीं करते थे।

शुंगकालीन संस्कृति का आर्थिक जीवन: कृषि, व्यापार और उद्योग में सुधार

शुंगकाल में भारत का आर्थिक जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित था। शुंगकालीन संस्कृति में कृषि और व्यापार को समान महत्त्व मिला। इन दोनों ही क्षेत्रों में वैश्य वर्ग प्रमुख रूप से शामिल था। इस समय कृषि का कार्य भी काफी व्यवस्थित था, और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियाँ समाज की आवश्यकता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थीं। इसके अलावा, व्यापार और उद्योग भी इस काल में उन्नति कर रहे थे। मौर्य काल की केन्द्रीय अर्थव्यवस्था अब स्थानीय और गिल्ड-आधारित (श्रेणी) अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रही थी। व्यापारिक प्रगति शुंगकालीन संस्कृति के आर्थिक चरित्र को दर्शाती है।

शुंगकालीन संस्कृति में कृषि और पशुपालनकृषि और पशुपालन

कृषि और पशुपालन शुंगकालीन समाज के प्रमुख आर्थिक स्तंभ थे। इस काल में लोहे के हल, नहर प्रणाली और पशुपालन के संगठित तरीकों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उर्वर गंगा घाटी और मालवा क्षेत्र इस काल के प्रमुख कृषि केंद्र थे। कृषि से संबंधित कार्यों में उन्नति हुई थी, और पशुपालन से भी लोगों की आय का एक अच्छा स्रोत प्राप्त होता था। इन दोनों क्षेत्रों ने आर्थिक जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाया। वैश्य वर्ग के नेतृत्व में अनाज, घी, और पशु उत्पादों का विनिमय स्थानीय बाजारों में होने लगा।

शुंगकालीन संस्कृति में व्यवसाय और उद्योग

इस काल में व्यवसाय और उद्योगों का विस्तार हुआ। बौद्ध ग्रंथ ‘मिलिन्दपण्हों‘ में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। जैसे, मालाकार, सुवर्णकार (सोने के कारीगर), लौहकार (लोहे के कारीगर), ताम्रकार (ताम्बे के कारीगर), जौहरी, कुम्हार, चर्मकार (चमड़े के कारीगर), चित्रकार, रगरेज, जुलाहे, दर्जी, और रथकार आदि। ‘जातक’ ग्रंथों से पता चलता है कि कारीगर वर्ग अत्यंत संगठित था। यह सभी व्यवसाय “श्रेणी” प्रणाली के अंतर्गत काम करते थे। यह सभी व्यवसाय श्रम-विभाजन के सिद्धांत पर आधारित थे, और अधिकांश व्यवसाय आनुवंशिक थे। मध्य भारत के उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी, ताम्रलिप्ति और पाटलिपुत्र व्यापारिक केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए।

शुंगकालीन संस्कृति की व्यावसायिक श्रेणियाँ

प्रमुख नगरों में व्यापारियों और व्यवसायियों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 व्यापारिक श्रेणियाँ उल्लेखित हैं। इन श्रेणियों के अनुसार, हर व्यवसाय के लिए अलग-अलग नियम और दिशानिर्देश थे। ये श्रेणियाँ व्यापार की प्रगति को सुनिश्चित करती थीं और समाज में व्यवस्था बनाए रखती थीं।

शुंग काल में व्यापार और प्रमुख व्यापारिक नगर

शुंगकाल में भारत में व्यापार का स्तर काफी ऊँचा था। प्रमुख व्यापारिक नगरों में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी और तक्षशिला शामिल थे। इन नगरों में व्यापार और वाणिज्य के लिए बेहतर माहौल था। इसके अलावा, भृगुकच्छ, सुप्पारक और ताम्रलिप्ति जैसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भी अस्तित्व में थे, जहाँ से समुद्री व्यापार भी होता था।

शुंगकालीन संस्कृति में समुद्री व्यापार और पोत-निर्माण

समुद्री व्यापार का भी शुंगकाल में महत्वपूर्ण योगदान था। बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण किया जाता था, जिससे समुद्री व्यापार अधिक संगठित हुआ। पोत-निर्माण इस काल का एक प्रमुख व्यवसाय बन गया। ताम्रलिप्ति और भृगुकच्छ बंदरगाहों से रोम, मिस्र और दक्षिण-पूर्व एशिया तक व्यापार होता था। मुख्य निर्यात में रेशम, हाथी-दाँत, मोती, और मसाले शामिल थे।

शुंगकालीन सिक्के और मुद्रा प्रणाली

शुंगकाल में व्यापार-विनिमय के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। सिक्कों का नियमित उपयोग होने लगा था, और इससे व्यापार में सुगमता आई। स्वर्ण मुद्राओं को निष्क, दोनार, सुवर्ण और सुवर्णमासिक कहा जाता था। चाँदी के सिक्कों को ‘पुराण‘ या ‘धारण‘ शब्दों से जाना जाता था। वहीं, तांबे के सिक्कों को ‘कार्षापण‘ के नाम से जाना जाता था। इस समय की प्राप्त मुद्राओं पर पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के नाम अंकित हैं, जो राजकीय नियंत्रण और कर प्रणाली की परिपक्वता का प्रमाण देते हैं। सिक्कों और मुद्रा प्रणाली का विकास शुंगकालीन संस्कृति के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का प्रतीक था।

शुंगकालीन धार्मिक दशा: वैदिक धर्म का पुनरुत्थान और सहिष्णुता

शुंग राजाओं का शासन काल भारत में धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शुंगकालीन संस्कृति का सबसे प्रमुख पहलू वैदिक धर्म का पुनर्जागरण माना जाता है। इस समय वैदिक यज्ञों का पुनः आयोजन शुरू हुआ, और धार्मिक परंपराओं का पालन सख्ती से किया जाने लगा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का आयोजन किया, जिससे ब्राह्मण धर्म को पुनः प्रतिष्ठा मिली। शुंग काल में बौद्ध धर्म और अन्य मतों के प्रति सहिष्णुता थी, लेकिन साथ ही वैदिक धर्म को भी प्रोत्साहन दिया गया। भागवत और पाशुपत संप्रदायों का समन्वय शुंगकालीन संस्कृति की सहिष्णु प्रवृत्ति को दर्शाता है।

शुंग काल में वैदिक धर्म का पुनर्जागरण

शुंगकाल में वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया गया था। इस समय यज्ञों का आयोजन फिर से हुआ, और पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। यज्ञों में पशुबलि की परंपरा भी पुनः प्रचलित हुई। ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण दिया गया, और वैदिक कर्मकांडों का पालन बढ़ावा दिया गया। शास्त्रों में यह सिद्धांत भी प्रचलित हुआ कि “जीव ही जीव का आहार है” (जीवो जीवस्य भोजनम्) और “यज्ञों में की गई हिंसा, हिंसा नहीं होती है” (वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति)। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को यज्ञों में मृगों और पक्षियों की बलि देने की अनुमति दी गई थी। राजकीय यज्ञों के माध्यम से धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ।

शुंग काल में भागवत धर्म और वासुदेव की उपासना का उदय

इस समय भागवत धर्म का उदय हुआ था, और वासुदेव- विष्णु की उपासना का भी महत्व बढ़ा। तक्षशिला के यवन राजदूत होलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में बेसनगर (भिलसा) में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। होलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया और स्वयं को वासुदेव का उपासक माना। इस स्तंभलेख में ब्राह्मी लिपि में लिखा था कि “तीन अमर साधनों द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है – दम (आत्म-संयम), त्याग और अप्रमदा (सतकर्ता)।” इस स्तंभ पर अंकित ‘दम, त्याग और अप्रमदा’ के सिद्धांत भारतीय धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक हैं।

शुंगकालीन संस्कृति में माहेश्वर और पाशुपत संप्रदाय

भागवत धर्म के अलावा माहेश्वर और पाशुपत संप्रदाय भी इस समय फैल रहे थे। इन संप्रदायों ने भारतीय धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय, मथुरा के पास मोरी नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ जिसमें ‘तोस’ नामक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, शाम्ब और अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना की बात की गई थी। यह संकेत देता है कि भागवत धर्म के साथ-साथ अन्य संप्रदाय भी समाज में लोकप्रिय हो रहे थे। इससे यह सिद्ध होता है कि धार्मिक बहुलता और सहिष्णुता शुंगकालीन समाज की पहचान थी।

शुंगकालीन संस्कृति में बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता

हालांकि शुंग राजे ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, वे अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु नहीं थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को भी पर्याप्त समर्थन दिया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार, शुंग नरेश ने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अमात्य के पद पर नियुक्त किया था। शुंगकाल में बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ अत्याचार केवल अपवाद स्वरूप हुआ था, सामान्यत: इस काल में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था। शुंग शासक ने अपने शासन में बौद्धों को सम्मान दिया और उन्हें सुविधाएँ प्रदान कीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना वास्तविक थी, न कि केवल सैद्धांतिक। बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता शुंगकालीन संस्कृति के उदार दृष्टिकोण का प्रमाण है।

शुंग काल में भाषा और साहित्य: संस्कृत का पुनरुत्थान और साहित्यिक योगदान

शुंग काल में भाषा और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शुंगकालीन संस्कृति में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान साहित्यिक जागरण का प्रतीक था। संस्कृत अब केवल काव्य की भाषा नहीं रही, बल्कि यह लोकभाषा के रूप में भी परिणत हो गई। शुंग काल के राजाओं ने संस्कृत को एक नई दिशा दी, और यह समय भारतीय साहित्य के पुनर्निर्माण का था।

शुंगकालीन संस्कृति में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान

संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने संस्कृत की संरचना को स्थिर करने के लिए पाणिनि के व्याकरण के सूत्रों पर “महाभाष्य” लिखा। महाभाष्य में संस्कृत भाषा की गहराई और व्याकरण की सटीकता को स्थापित किया गया। पतंजलि ने उन लोगों को शिष्ट बताया है जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोलने का प्रयास करते थे। इस प्रकार, महर्षि पतंजलि ने संस्कृत को न केवल स्थिर किया, बल्कि इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में भी स्थापित किया। महर्षि पतंजलि का योगदान शुंगकालीन संस्कृति के बौद्धिक उत्कर्ष को दर्शाता है।

महाभाष्य में रोचक प्रसंग

महाभाष्य में एक रोचक प्रसंग आता है जब एक वैयाकरण (व्याकरण विशेषज्ञ) और एक सारथि (गाड़ीवान) के बीच ‘सूत‘ शब्द की व्युत्पत्ति पर वाद-विवाद हुआ। यह वाद-विवाद दर्शाता है कि उस समय के सारथी भी अच्छी संस्कृत बोलते थे। इस प्रकार के प्रसंग से यह प्रमाणित होता है कि संस्कृत का ज्ञान और प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों में फैल चुका था। संस्कृत अब केवल वेदों या दरबार की भाषा न रहकर सांस्कृतिक और शैक्षिक भाषा बन गई।

मनुस्मृति और अन्य साहित्यिक कृतियाँ

महाभाष्य के अलावा, शुंग काल में मनुस्मृति का भी महत्व था। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप शायद इसी युग में रचा गया था। यह ग्रंथ समाज के नियमों और कर्तव्यों को स्पष्ट करने वाला था और इसने भारतीय समाज के धर्मशास्त्र को मजबूत किया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि शुंग काल में महाभारत के शान्तिपर्व और अश्वमेधपर्व का भी परिवर्द्धन हुआ था।

संक्षेप में शुंग काल का साहित्यिक योगदान

इस प्रकार, शुंग काल भारतीय साहित्य और भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ, और यह लोकभाषा बन गई। महर्षि पतंजलि द्वारा “महाभाष्य” की रचना ने संस्कृत के व्याकरण को स्थिर किया। इसके अलावा, मनुस्मृति और महाभारत के कुछ हिस्सों में भी शुंग काल के समय परिवर्धन हुआ। यह काल भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण बदलावों का था, जिसने साहित्य की दिशा को एक नई ऊँचाई दी।

शुंग कला और स्थापत्य: धार्मिक और सामाजिक चित्रण

शुंग नरेशों का शासन काल कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण था। इस काल की कला में न केवल धार्मिक बल्कि लौकिक जीवन को भी प्रमुखता दी गई। जबकि मौर्य काल की कला मुख्य रूप से दरबारी और धार्मिक विषयों पर केंद्रित थी, शुंग कला का अधिक ध्यान मानव जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं पर था। शुंग काल की कलाकृतियाँ उस समय के जनजीवन को समझने में मदद करती हैं और इनका विषय आध्यात्मिक के बजाय अधिकतर मानवता और संस्कृति से जुड़ा हुआ था।

शुंग कला के विषय और विशेषताएँ

शुंग कला के मुख्य विषय मौर्य कला की तुलना में अलग थे। मौर्य कला धार्मिक और आध्यात्मिक थी, जबकि शुंग कला में अधिक लौकिक (सामान्य जीवन से संबंधित) तत्व दिखाई देते हैं। इस कला में मानव जीवन, संस्कृति और समाज को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। इस समय की कलाकृतियों में हमें तत्कालीन मध्य भारत के जनजीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। शुंगकालीन संस्कृति की कला ने मानव जीवन के लौकिक पहलुओं को अभिव्यक्ति दी। शुंगकालीन स्थापत्य में धर्म और सौंदर्य का अद्भुत संगम शुंगकालीन संस्कृति की पहचान बना।

शुंग कला के उत्कृष्ट उदाहरण

शुंग कला के अद्वितीय उदाहरण मध्य प्रदेश के भरहुत, साँची, बेसनगर और बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। इन स्थानों पर मिलने वाली कलाकृतियाँ शुंग कला के महत्व को प्रमाणित करती हैं। इन कृतियों में शास्त्रीय चित्रण, जीवन की गतिशीलता और समाज के विविध पहलुओं का प्रभावशाली चित्रण किया गया था। शुंग काल की कला न केवल धार्मिक चित्रणों से भरी हुई थी, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न आयामों को भी उजागर किया गया था। भरहुत और साँची के स्तूप शुंगकालीन संस्कृति की कलात्मक श्रेष्ठता के प्रतीक हैं।

शुंग कला और मौर्य कला में अंतर

मौर्य कला का मुख्य उद्देश्य दरबार और धर्म को प्रमुख बनाना था। इसके विपरीत, शुंग कला ने समाज और जनजीवन को अपने विषय के रूप में चुना। शुंग कला में व्यक्तित्व, पारंपरिक मान्यताएँ, और जन-संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इसमें अधिकतर चित्रण मानवीय संवेदनाओं, संघर्षों और घटनाओं को दर्शाते हैं, जिनसे उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का पता चलता है।

शुंग कला का सामाजिक प्रभाव

शुंग कला ने समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों, परंपराओं और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। यह कला इस काल के लोगों की सोच, उनकी दिनचर्या और उनके अस्तित्व की वास्तविकता को दर्शाती है। इस समय की कलाकृतियाँ केवल शास्त्रीय या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं। शुंग कला ने समाज में समग्रता और विविधता को प्रस्तुत किया।

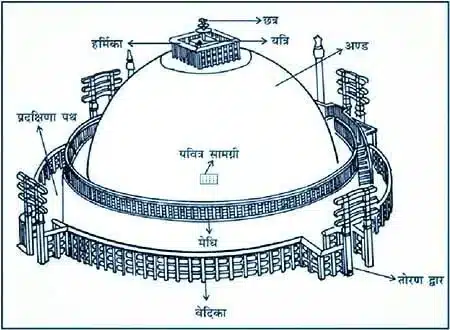

शुंग काल के स्तूप और स्थापत्य कला: धार्मिक चित्रण और अलंकरण

शुंग काल के स्तूप भारतीय स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। ये स्तूप सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि वे कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक थे। शुंग काल के स्तूपों की विशेषता उनके वास्तुशिल्प, चित्रांकन और अलंकरण में निहित थी। इन स्तूपों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया, जिससे उस समय की कला और संस्कृति का गहरा ज्ञान मिलता है।

भरहुत स्तूप: शुंगकालीन स्थापत्य और चित्रण का उदाहरण

शुंग काल का सबसे प्रमुख स्तूप भरहुत (सतना के पास) में पाया गया था। भरहुत स्तूप की मूर्तियाँ शुंगकालीन संस्कृति के धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का परिचय देती हैं। यह स्तूप विशाल आकार का था, लेकिन समय के साथ इसके अधिकांश हिस्से नष्ट हो गए थे। हालांकि, इसके अवशेष भारतीय संग्रहालय (कलकत्ता) और प्रयाग संग्रहालय में संरक्षित हैं। भरहुत के स्तूप की वेष्टिनी (परिधि) का एक भाग और तोरण भी विभिन्न संग्रहालयों में रखा गया है। इस स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम महोदय द्वारा की गई थी, और तब यह पूरी तरह नष्ट हो चुका था।

भरहुत स्तूप पक्की ईंटों से निर्मित था, और उसकी नींव सुदृढ़ पत्थरों से बनाई गई थी। इस स्तूप को चारों ओर से गोलाकार वेदिका ने घेर रखा था, जो पूरी तरह से पाषाण से बनी थी। इस वेदिका में लगभग 80 स्तंभ थे, और इन पर उष्णीश (छोटे शिखर) लगाए गए थे। इसके अलावा, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएँ, जातक कथाएँ और धार्मिक प्रतीक चित्रित किए गए थे।

शुंग काल के स्तूपों पर चित्र और अलंकरण: धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण

भरहुत और अन्य शुंग स्तूपों पर धार्मिक घटनाओं और प्रतीकों के चित्रण के साथ-साथ सामान्य जीवन और आस्थाओं को भी दर्शाया गया था। उदाहरण के लिए, यक्ष और यक्षिणियाँ जैसे कुपिरो, वरुढक, और अजकालक की आकृतियाँ यहाँ उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा, कई चित्रों में महात्मा बुद्ध की पूजा, बोधिवृक्ष की पूजा और अन्य धार्मिक दृश्य दिखाई देते हैं। इन चित्रों के नीचे कुछ लेख भी खुदे होते थे, जो उनके अर्थ और संदर्भ को स्पष्ट करते थे।

साँची स्तूप: शुंगकालीन स्थापत्य और धार्मिक चित्रण

साँची, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, में तीन प्रमुख स्तूप हैं। यहाँ के स्तूप शुंग काल के स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पहले स्तूप को महास्तूप कहते हैं। इसका आकार विशाल था और इसके चारों ओर एक पाषाण वेदिका थी, जिसमें चार तोरण लगे थे। महास्तूप के चित्रों में महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएँ और जातक कथाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन तोरणों पर चित्रित बड़ेरियाँ (आर्क) विशेष रूप से सुंदर और कलात्मक थीं, और इनमें चित्रित चित्रों की विशेषता यह थी कि वे पूरी तरह से धार्मिक थे, जैसे कि बुद्ध के प्रतीक चिह्न, त्रिरत्न, और धर्मचक्र।

शुंगकालीन कला में साँची के तोरण और उनके चित्र

साँची के तोरणों की संरचना बहुत ही सुंदर थी। इन तोरणों पर चित्रित दृश्य विभिन्न धार्मिक विचारों, पूजा विधियों और धार्मिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। प्रत्येक तोरण में गजलक्ष्मी, हाथी, सिंह, धर्मचक्र और त्रिरत्न जैसी आकृतियाँ उकेरी गईं। इसके अलावा, शालभंजिका (पेड़ की शाखाओं से सहारा लेकर खड़ी महिला मूर्तियाँ) और अन्य अलंकरण भी इन तोरणों पर अंकित थे। साँची के तोरणों की अलंकरण शैली शुंगकालीन संस्कृति के सौंदर्यबोध को दर्शाती है। ये मूर्तियाँ और चित्र शुंग कला के अद्वितीय और कलात्मक रूप को दर्शाते थे।

साँची के दूसरे और तीसरे स्तूप: स्थापत्य और धार्मिक महत्व

साँची के दूसरे स्तूप का वास्तु महास्तूप के समान था, लेकिन इसमें कोई तोरण द्वार नहीं था। इसमें भी अनेक चित्र उत्कीर्ण थे, जो महात्मा बुद्ध की जीवन घटनाओं और अन्य धार्मिक दृश्यों को दर्शाते थे। तृतीय स्तूप में एक तोरणद्वार था, जो बाद में बनाया गया था और इसे अधिक सुंदर तरीके से अलंकृत किया गया था। यहाँ पर भी बोधिवृक्ष पूजा, चक्र पूजा और अन्य धार्मिक दृश्य बड़े ही आकर्षक तरीके से अंकित थे।

निष्कर्ष: शुंगकालीन समाज और संस्कृति का महत्व

शुंगकालीन भारत का समाज और संस्कृति विभिन्न दृष्टिकोणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। शुंगकालीन संस्कृति ने भारतीय इतिहास को वैदिक और लोक परंपराओं के समन्वय का मार्ग दिखाया। इस काल में वर्णाश्रम व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, और आर्थिक उन्नति ने भारतीय समाज की नींव को मजबूत किया। शुंग काल में बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बीच संतुलन को बढ़ावा मिला, जबकि कला और स्थापत्य में नए आयाम जुड़े। विशेष रूप से, शुंगकालीन स्तूपों और उनकी कला ने भारतीय स्थापत्य की दिशा को प्रभावित किया।

शुंगकालीन समाज में शूद्रों की स्थिति, स्त्रियों के अधिकार, और परिवार व्यवस्था में किए गए सुधार इस बात को दर्शाते हैं कि यह काल समाजिक रूप से भी प्रगति की ओर बढ़ा। साथ ही, इस काल में व्यापार और व्यापारिक नगरों का विस्तार हुआ, जो भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। शुंगों के पतन के बाद कण्व वंश ने मगध की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाया।

इस प्रकार, शुंग काल का अध्ययन न केवल भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है, बल्कि यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि समाज में किस प्रकार बदलाव और विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आज भी शुंगकालीन संस्कृति भारतीय समाज के सांस्कृतिक मूल्यों की प्रेरणा बनी हुई है। शुंग काल के योगदान को समझना आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है, और यह हमारे सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के प्रयासों में मदद करता है।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.