मुगल साम्राज्य की विदेशी नीति: सरहद, सुरक्षा और व्यापारिक संबंध

मुगल साम्राज्य की सरहदें और सुरक्षा

मुगल साम्राज्य ने उत्तर-पश्चिमी दिशा में भारत की सरहदें वैज्ञानिक तरीके से बनाई। इनकी सीमा के एक ओर हिंदूकुश था, दूसरी ओर काबुल-गजनी रेखा थी, और कंधार इसका बाहरी किला था। मुगल शासकों का मुख्य उद्देश्य इस सीमा को सुरक्षित रखना था ताकि भारत की रक्षा हो सके। इसके लिए मुगलों की विदेश नीति ने कूटनीतिक उपायों का सहारा लिया।

ईरान के साथ मित्रता उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा थी, और यह संबंध अक्सर कंधार पर विचारधाराओं में अंतर के बावजूद बना रहा। मुगलों ने बार-बार अपने वतन की पुनः प्राप्ति की इच्छा जताई, लेकिन वास्तव में इसे कभी गंभीरता से लागू नहीं किया गया। ये उनकी कूटनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य केवल भारतीय सरहद को मजबूत करना था।

मुगलों की सफल नीति और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा

मुगलों ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से विदेशी आक्रमणों को काफी हद तक रोके रखा। उनके सैनिक और कूटनीतिक उपाय उनके साम्राज्य के विघटन तक कारगर बने रहे। इस प्रकार, मुगलों ने लगभग पचास वर्षों तक भारतीय सरहद को सुरक्षित रखा, और नादिर शाह के सत्ता में आने तक ईरानी खतरा भारत के लिए समाप्त हो चुका था।

समानता के संबंध और एशियाई शक्तियों से संपर्क

मुगलों ने सफ़वी और उस्मानी साम्राज्यों के साथ समानता पर आधारित संबंध बनाए रखे। सफ़वी शासक, अपने पैगंबर से संबंध के कारण एक विशेष स्थिति का दावा करते थे, जबकि उस्मानियों ने खुद को पादशाह-ए-इस्लाम और बगदाद के खलीफा का उत्तराधिकारी माना। मुगलों ने इन दोनों शक्तियों के साथ समता के संबंध बनाए रखने में विशेष जोर दिया।

भारत के व्यापारिक हित और विदेश नीति

मुगलों ने अपनी विदेश नीति का उपयोग भारत के व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए किया। काबुल और कंधार मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार के द्वार थे। व्यापारिक जरूरतों के कारण बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी ईरान के विभिन्न शहरों में बस गए। ईरान को अपने आधार के रूप में उपयोग करते हुए भारतीय व्यापारियों ने रूस तक अपने व्यापार का विस्तार किया। इसके चलते उन्होंने बाकू, वोल्गा के किनारे बसे शहर, और कीव जैसे शहरों में अपने व्यापार को बढ़ाया।

भारतीय व्यापारी और मध्य एशिया में व्यापार का प्रसार

भारतीय व्यापारियों ने मध्य एशिया के बाजारों में भी अपनी जगह बनाई। समरकंद और बुखारा जैसे शहरों में भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे, जहां से उनका व्यापार ईरान और रूस के साथ जुड़ा हुआ था। इस व्यापारिक संबंध ने भारतीय व्यापार को और व्यापक बनाया।

व्यक्तिगत विचार और विदेश नीति

इतिहासकार रियाजुल इस्लाम के अनुसार, “विदेश नीति अक्सर शासक के मन की तरंगों, आवेगों, और पूर्वाग्रहों से निर्धारित होती थी।” हालांकि, व्यक्तिगत कारकों का असर हमेशा विदेश नीति पर होता आया है, फिर भी मुगल विदेश नीति में ‘राष्ट्रीय हितों’ का एक बड़ा प्रभाव था। कई शासकों की नीतियां उनके साम्राज्य के व्यापक हितों से प्रभावित थीं और ये नीतियां समय के साथ भी बनी रहीं, चाहे उस नीति के मूल आवेग समाप्त हो चुके थे।

अकबर और उज़्बेक

अकबर और उज़्बेकों के बीच संबंध कई दशकों तक जटिल और कूटनीतिक रहे। अकबर के समय में, उज़्बेकों का प्रभाव बढ़ रहा था, और उनके सरदार अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार प्रयास किए।

बाबर, हुमायूं और सफ़वियों के साथ संबंध

सन् 1511 में जब उज़्बेक सरदार शैबानी खां को सफवियों ने हरा दिया, तब बाबर को समरकंद पर पुनः अधिकार मिल गया। हालांकि बाद में, उज़्बेकों ने ईरान के शाह को पराजित कर दिया और बाबर को समरकंद छोड़ना पड़ा। लेकिन इस हार के बावजूद, शाह की सहायता ने मुगलों और सफ़वियों के बीच एक मित्रता की नींव रखी। बाद में, जब शेर शाह ने हुमायूं को भारत से खदेड़ा, तो उसे भी शाह तहमास्प से शरण और मदद मिली। इस तरह, सफ़वी शाह और मुगलों के बीच का संबंध मजबूत होता गया।

अब्दुल्ला खां उज़्बेक का उदय और विस्तार

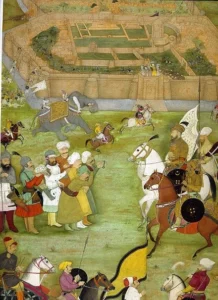

सन् 1570 के दशक में अब्दुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में उज़्बेकों का विस्तार तेजी से हुआ। सन् 1572-73 में उन्होंने बल्ख और बदख्शां पर अधिकार कर लिया। बदख्शां उस समय मुगलों और उज़्बेकों के बीच एक कुशल संघात-रोधक क्षेत्र था। बल्ख पर विजय के बाद अब्दुल्ला खां ने अकबर के पास एक दूत भेजा। हालांकि, अकबर ने दूत का स्वागत ठंडे मन से किया और तुरंत अपने दूत भेजने से बचा। ऐसा माना जाता है कि उस समय अकबर तूरान पर आक्रमण करने की सोच रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान मिर्जा हकीम के नियंत्रण में था, जिससे यह योजना संभव नहीं हो सकी।

उज़्बेकों के ईरान विरोधी प्रस्ताव और अकबर का उत्तर

सन् 1577 में अब्दुल्ला खां ने अकबर को एक दूत-मंडल भेजा और ईरान के बंटवारे का प्रस्ताव रखा। सन् 1576 में शाह तहमास्प की मृत्यु के बाद ईरान में अराजकता थी। अब्दुल्ला उज़्बेक ने अकबर से आग्रह किया कि वह ईरान पर हमला करे और शिया समुदाय को वहाँ से बाहर निकाले। अकबर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को निभाना चाहता था और शक्तिशाली ईरान को उज़्बेकों को रोकने के लिए आवश्यक मानता था। इस समय तक अकबर ईरान के खिलाफ किसी भी संकीर्ण धार्मिक अभियान में शामिल नहीं होना चाहता था।

अब्दुल्ला खां के साथ कूटनीतिक संवाद और हिंदूकुश सीमा

अब्दुल्ला खां ने अकबर के सामने कंदहार पर अधिकार करने का सुझाव भी रखा। इसके जवाब में अकबर ने कहा कि वह क्षेत्र मिर्जा लोगों के अधीन है, जो अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं और व्यापारिक सड़कों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। अकबर ने उज़्बेकों के धार्मिक आग्रहों को भी टाल दिया और कहा कि उसे अपने साम्राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखने की जरूरत है। इस प्रकार, अकबर ने अपनी सीमा पर शांतिपूर्ण नीति अपनाने की कोशिश की।

सन् 1583 में अब्दुल्ला खां ने तैमूरी शासक शाहरुख मिर्जा से बल्ख छीन लिया और बदख्शां पर भी कब्जा कर लिया। मिर्जा सुलेमान, जो तैमूरी शासक थे, ने अकबर के दरबार में शरण ली और अकबर ने उन्हें उचित सम्मान दिया। इसी दौरान अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद काबुल भी मुगलों के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके परिणामस्वरूप, मुगलों और उज़्बेकों के बीच की सीमाएं एक-दूसरे से सटी हुई थीं।

अब्दुल्ला खां का अंतिम प्रस्ताव और अकबर की कूटनीतिक कुशलता

सन् 1586 में अब्दुल्ला खां ने एक और दूत मंडल भेजा। इस बार उसने फिर से ईरान पर हमले का प्रस्ताव दिया। अकबर ने इस प्रस्ताव के उत्तर में अब्दुल्ला को पत्र भेजकर उसे बताया कि बिना उचित कारण के किसी राज्य पर आक्रमण करना सही नहीं है। साथ ही, उन्होंने हज के लिए मक्का जाने वालों के लिए मार्ग खोलने की पेशकश को भी महत्वहीन बताया क्योंकि गुजरात विजय के बाद हज का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था। अकबर ने उसे सूचित किया कि यदि मिर्जा लोग ईरान में शांतिपूर्वक शासन बनाए रखते हैं, तो मुगलों के लिए भी यह स्थिति हितकारी है।

ईरान और उज़्बेकों के बीच संतुलन और अकबर की सूझबूझ

अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने उस्मानली सुल्तान से मिलकर ईरान पर हमले का त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने का प्रस्ताव दिया। अकबर ने इसे एक धार्मिक आधार पर किये गए हमले के रूप में देखा और इसे समर्थन देने से इनकार किया। अकबर ने जवाब में कहा कि कानून और धर्म किसी पर आक्रमण करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी बताया कि गुजरात विजय के बाद मक्का जाने के लिए एक नया मार्ग खुल गया है।

जब अब्दुल्ला उज़्बेक ने कंदहार पर हमले का सुझाव दिया, अकबर ने जवाब दिया कि वह तभी कंदहार पर अधिकार करेगा जब मिर्जा लोग अनुचित व्यवहार करेंगे। अकबर के अनुसार व्यापार मार्ग की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी। इसके बाद उसने अब्दुल्ला खां को समझाया कि ईरानियों को अपमानित करने की जगह उनके साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहिए।

समझौते की ओर बढ़ते हुए

सन् 1595 में अकबर ने कंदहार पर अधिकार कर लिया और अपनी रक्षा-व्यवस्था को मजबूत किया। इस बीच वह 1586 से लाहौर में ठहरे रहे, ताकि वह उज़्बेकों पर निगरानी रख सकें। सन् 1598 में अब्दुल्ला खां उज़्बेक की मृत्यु के बाद उज़्बेक छोटे-छोटे रियासतों में बंट गए, जिससे वे मुगलों के लिए अब कोई बड़ा खतरा नहीं रह गए थे। इसके बाद अकबर ने अपनी सैन्य स्थिति को सुदृढ़ करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की।

कंदहार का प्रश्न और ईरान के साथ संबंध

कंदहार का प्रश्न मुगलों और सफवी साम्राज्य के बीच एक प्रमुख विवाद रहा है, जो सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण था। यह विवाद केवल दो शक्तियों के बीच युद्ध और कूटनीति से संबंधित नहीं था, बल्कि इसने दोनों साम्राज्यों के साथ-साथ मध्य एशिया और भारत के विभिन्न राज्यों की राजनीति और सामरिक संतुलन को प्रभावित किया। कंदहार पर नियंत्रण पाने के लिए कई दशकों तक संघर्ष हुआ, जिसमें विभिन्न साम्राज्य और शासक अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हुए।

कंदहार का सामरिक महत्व

कंदहार, जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। यह स्थान उस समय के सबसे शक्तिशाली किलों में से एक था, और इसमें पानी की आपूर्ति की बेहतरीन व्यवस्था थी, जो इसे युद्ध की स्थिति में एक अभेद्य किले के रूप में बनाती थी। कंदहार काबुल और हेरात के रास्ते पर स्थित था, और यही कारण था कि यह अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग और मध्य एशिया की ओर जानेवाले मार्गों पर काबू रखने के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता था।

गैविन हैंग्ले, एक आधुनिक इतिहासकार, के अनुसार कंदहार की भौगोलिक स्थिति काबुल और खैबर की ओर जानेवाले मार्ग पर एक स्वाभाविक रक्षा-रेखा की तरह थी। इसके अलावा, कंदहार का नियंत्रण अफगान और बलूच कबीलों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए भी महत्वपूर्ण था, जो उस समय क्षेत्र में आंदोलित थे।

कंदहार पर मुगलों और सफवियों के संघर्ष का इतिहास

कंदहार पर दावा करने का इतिहास काफी लंबा और जटिल है। 1507 में बाबर का कंदहार पर छोटा सा कब्जा हुआ था, लेकिन वह जल्द ही वहां से बाहर हो गए थे। 1510 में, जब सफ़वी साम्राज्य ने ऊज़बेकों को हराकर खुरासान और हेरात पर कब्जा कर लिया, तब सफ़वियों ने कंदहार पर भी अपना दावा ठोंका। इस स्थिति ने मुगलों के साथ उनके संबंधों में तनाव पैदा किया, क्योंकि कंदहार उनके साम्राज्य के लिए सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था।

हालाँकि, कंदहार अगले कुछ दशकों तक पूरी तरह से एक स्वायत्त क्षेत्र बना रहा, जिसमें कभी मुगलों और कभी सफ़वियों का प्रभाव रहा। यह स्थिति विशेष रूप से तब थी जब कंदहार के शासक कभी मुगलों के प्रति वफादार रहते थे और कभी सफ़वियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते थे। इस प्रकार, कंदहार पर कोई स्थिर नियंत्रण नहीं था, और इसका स्वायत्तता का तत्व भी महत्वपूर्ण बना रहा।

हुमायूं और कंदहार का विवाद

हुमायूं के शासनकाल में कंदहार को लेकर ईरान और मुगलों के बीच तनाव और बढ़ गया। हुमायूं की शरण लेने के बाद, शाह तहमास्प ने उसे यह शर्त रखी कि वह कंदहार को ईरान को सौंपेगा। यह शर्त हुमायूं ने मानी, लेकिन जब उसने कंदहार पर कब्जा किया, तो उसने उसे ईरान को सौंपने की बजाय अपनी शर्तों को बदल लिया। हुमायूं के इस कदम ने सफ़वी शाह को नाराज किया, लेकिन मुगलों के लिए कंदहार का महत्व इतना अधिक था कि हुमायूं ने इसे अपने साम्राज्य में बनाए रखने का प्रयास किया।

हुमायूं की मृत्यु के बाद, शाह तहमास्प ने कंदहार को फिर से अपने साम्राज्य में शामिल किया और इस प्रकार कंदहार ईरान के कब्जे में आ गया। हालांकि, यह स्थिति लंबे समय तक स्थिर नहीं रही, क्योंकि कंदहार पर नियंत्रण की दिशा लगातार बदलती रही।

अकबर के शासनकाल में कंदहार का महत्व

अकबर के शासन में कंदहार के महत्व में वृद्धि हुई। अकबर ने सिंध और बलूचिस्तान को जीतने के बाद कंदहार को एक महत्वपूर्ण सामरिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा। यह क्षेत्र भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग था, जिससे भारतीय और मध्य एशियाई व्यापारी दोनों ही इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। कंदहार का नियंत्रण हासिल करने से न केवल मुगलों को सामरिक सुरक्षा मिलती थी, बल्कि यह क्षेत्र उनके आर्थिक हितों को भी बढ़ावा देता था।

कंदहार का नियंत्रण मुगलों के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बन गया। जब अकबर ने 1595 में कंदहार पर फिर से कब्जा किया, तो इस संघर्ष का उद्देश्य ऊज़बेकों से क्षेत्र को बचाने के बजाय अपने साम्राज्य की रक्षा करना था। अकबर के कंदहार पर कब्जे के बाद, यह क्षेत्र फिर से मुगलों के प्रभाव में आ गया, और उनका साम्राज्य और अधिक सशक्त हो गया।

शाह अब्बास और कंदहार

शाह अब्बास के लिए कंदहार की फिर से अहमियत थी। 1598 में, उसने कंदहार को वापस पाने के प्रयास किए, लेकिन मुगलों का नियंत्रण मजबूत था। फिर भी, शाह अब्बास ने कंदहार को लेकर कई कूटनीतिक प्रयास किए। वह हमेशा यह दावा करते थे कि कंदहार ईरान की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण किला था, लेकिन मुगलों के साथ उनके संबंध अच्छे थे और उन्होंने कंदहार के मुद्दे को संजीदगी से नहीं लिया।

शाह अब्बास ने कंदहार पर पुनः कब्जा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें सफलता नहीं मिली। 1611 में, शाह अब्बास ने कंदहार पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन जहांगीर ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया दी और शाह अब्बास के कृत्य को नकारा किया।

कंदहार पर ईरान का अंतिम कब्जा और मुगलों के साथ कूटनीति

1622 में, शाह अब्बास ने कंदहार पर आक्रमण किया और इसे मुगलों से छीन लिया। इस समय किले में केवल 3000 मुग़ल सैनिक थे, जो इस किले की रक्षा करने में असमर्थ थे। शाह अब्बास ने इस आक्रमण को ईरान के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम बताया। हालांकि, जहांगीर ने इस घटना पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी, और शाह अब्बास ने उसे मनाने के लिए कई दूत भेजे।

कंदहार के ईरानी कब्जे के बाद, मुगलों और ईरान के संबंधों में कुछ तनाव बढ़ा, लेकिन दोनों साम्राज्यों के बीच कूटनीतिक संवाद जारी रहा। शाह अब्बास ने जहांगीर से कंदहार के संबंध में पूरी तरह से स्पष्टता प्राप्त करने के लिए कई बार पत्र भेजे, लेकिन जहांगीर ने इन पत्रों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

शाह जहां और कंदहार

शाह जहां के शासनकाल में कंदहार फिर से मुगलों के नियंत्रण में लौट आया। 1636 में, शाह जहां ने कंदहार को पुनः प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों प्रयास किए। उसने पहले ईरान के सैन्य अधिकारी अली मर्दान खां को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, और अंततः 1638 में कंदहार को पुनः मुगलों के हाथों में ले लिया। शाह अब्बास के निधन के बाद, कंदहार पर मुगलों का कब्जा स्थिर हो गया और शाह जहां ने इसे अपनी साम्राज्य की एक अहम कड़ी के रूप में स्थापित किया।

ईरान के खिलाफ सामूहिक गठबंधन

कंदहार पर कब्जे के बाद, शाह जहां ने ईरान के खिलाफ ऊज़बेकों और उस्मानली तुर्कों के साथ एक त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की कोशिश की। 1636 में उसने एक ऐसे समझौते पर विचार किया जिसमें भारत, तुर्की और तूरान एकजुट होकर ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार होते। हालांकि, ऊज़बेकों और तुर्कों के समर्थन में कोई स्थिरता नहीं थी, और शाह जहां को कूटनीतिक प्रयासों का सहारा लेना पड़ा।

कंदहार की अंतिम रक्षा

कंदहार पर मुगलों का नियंत्रण केवल सैन्य बल के कारण नहीं था, बल्कि कूटनीति और स्थिरता की वजह से भी था। शाह जहां के समय में कंदहार की रक्षा के लिए बड़ी सैन्य तैयारियाँ की गईं और किले की सुरक्षा को लेकर खास ध्यान दिया गया। शाह शफी की ओर से कंदहार पर आक्रमण के प्रयास विफल रहे और 1642 में शाह शफी की मृत्यु ने ईरान के खिलाफ खतरे को समाप्त कर दिया।

इस प्रकार, कंदहार पर मुगलों का कब्जा स्थिर हुआ, और इसके साथ ही एक लंबा संघर्ष भी समाप्त हो गया, जिसमें सामरिक, कूटनीतिक और राजनीतिक पहलुओं की पूरी जटिलता थी।

शाह जहां का बल्ख अभियान (1646)

शाह जहां का बल्ख अभियान 1646 में हुआ और इसे मुगलों की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादित हिस्सा माना जाता है। इस अभियान को कभी मुगलों की शक्ति का शिखर तो कभी उनकी कमजोरी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें इसे ऊज़बेकों और तूरान (मध्य एशिया) के साथ मुगलों के रिश्तों के संदर्भ में देखना होगा, जो अब्दुल्ला खां ऊज़बेक की मृत्यु (1598) के बाद से बदलने लगे थे।

मुगल और ऊज़बेकों के रिश्ते

अब्दुल्ला खां ऊज़बेक की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में सत्ता की अनिश्चितता फैल गई। इस बीच, इमाम कुली, जो शैबानी वंश से था, ने 1611 में बल्ख और बुखारा पर कब्जा कर लिया। बाद में उसने बल्ख और बदख्शां अपने भाई नज़र मुहम्मद को दे दिया और खुद बुखारा पर काबिज हो गया। नज़र मुहम्मद धीरे-धीरे इन प्रदेशों पर अपनी सत्ता मजबूत करने लगा। इस दौरान ऊज़बेकों और मुगलों के बीच कोई खास संपर्क नहीं था, और मुगलों का ईरान के साथ संबंध मजबूत था।

ऊज़बेकों के साथ कूटनीतिक संबंध

सफ़वियों (ईरान) की शक्ति बढ़ने के बाद ऊज़बेकों में ईरान के खिलाफ चिंता बढ़ने लगी। 1621 में इमाम कुली की मां ने नूरजहां के पास एक दूत भेजा, जिसके बाद दोनों दरबारों के बीच औपचारिक दूतों का आदान-प्रदान हुआ। बाद में, ईरानियों द्वारा क्रंदहार पर कब्जा करने (1622) के बाद मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई और ऊज़बेकों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। इमाम कुली ने 1624 में शाह जहां को एक दूत भेजा था, जिसमें मुगलों से अच्छे संबंध रखने की इच्छा व्यक्त की गई थी। हालांकि, इस समय तक जहांगीर का स्वास्थ्य गिरने के कारण मुगलों को इस प्रस्ताव पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली।

नज़र मुहम्मद का काबुल पर आक्रमण

जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में नज़र मुहम्मद ने काबुल पर फिर से आक्रमण किया। हालांकि, मुगलों ने उसे मात दी और काबुल को बचा लिया। बाद में, शाह जहां के गद्दी पर बैठने के बाद 1633 में नज़र मुहम्मद ने शाह जहां को अपनी बधाई भेजी और रिश्ते फिर से सुधरे। लेकिन कुछ समय बाद नज़र मुहम्मद ने काबुल पर फिर से हमला किया, और मुगलों ने उसे हराया। इस दौरान नज़र मुहम्मद ने मुगलों से दोस्ती की पेशकश भी की, लेकिन शाह जहां ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

शाह जहां की नीति और बल्ख अभियान की तैयारी

शाह जहां ने नज़र मुहम्मद को अलग-थलग करने की नीति अपनाई और 1638 में क्रंदहार पर कब्जा करने में सफलता पाई। इसके बाद, 1645 में जब नज़र मुहम्मद का राज्य संकट में था, शाह जहां ने उसकी मदद करने का फैसला किया। 1646 में शाहजहां ने अपनी सेना भेजी, जिसका नेतृत्व शाहजादा मुराद ने किया। शाहजहां की योजना यह थी कि नज़र मुहम्मद को बल्ख में सत्ता सौंपने और बुखारा और समरकंद पर हमला करने का मौका दिया जाए, लेकिन मुराद की जल्दबाजी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। शाहजहां का उद्देश्य यह था कि बल्ख और बुखारा में एक दोस्ताना शासन स्थापित हो, जो मुगलों से मदद की उम्मीद रखे।

मुगल सेना की बल्ख पर आक्रमण

मुगल सेना ने बल्ख पर आक्रमण किया और किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन मुराद की जल्दबाजी और नज़र मुहम्मद के प्रति असीम हठधर्मिता ने उसे हारने की स्थिति में डाल दिया। मुराद के आदमियों ने बल्ख के किले में घुसकर नज़र मुहम्मद को आत्मसमर्पण करने को कहा, जिससे वह भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद मुगलों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें नज़र मुहम्मद से कोई सहमति प्राप्त नहीं हो रही थी और न ही बल्ख में स्थानीय जनता का समर्थन था। बल्ख में मुगलों को उज़बेकों और स्थानीय अफगानों का विरोध भी झेलना पड़ा।

मुगल सेना की विफलता और वापसी

अब्दुल अजीज़ ने अपने विशाल बल को एकत्र किया और आमू दरिया के पार युद्ध में लड़ा, लेकिन मुगलों के तोपखाने और सेनापतियों के अनुभव ने ऊज़बेकों को परास्त कर दिया। इसके बावजूद, मुगलों को बल्ख में लंबे समय तक बने रहने में कठिनाई आई, क्योंकि वहां की जनता और ईरानी विरोधी हो गए थे। शाहजहां ने अंततः बल्ख में एक दोस्ताना शासन स्थापित करने की नीति पर वापस लौटने का फैसला किया। इसके अलावा, बल्ख के आसपास की पहाड़ियां और घाटियां मुगलों के लिए रक्षा की दृष्टि से बहुत मुश्किल थीं, जिससे उनका टिके रहना और अधिक कठिन हो गया।

अब्दुल अजीज़ और औरंगजेब की भूमिका

जब अब्दुल अज़ीज़ ने आमू दरिया पार कर बल्ख की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो औरंगजेब ने अपना सैन्य बल तैयार किया और नदी के उस पार किसी भी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए अपनी सेना को सुसज्जित किया। औरंगजेब ने कूटनीतिक और सैनिक दृष्टि से इस स्थिति को संभाला। जबकि अब्दुल अज़ीज़ की सेना बल्ख पर हमलावर थी, औरंगजेब की सेना ने उसे कमजोर किया और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, मुगलों के लिए बल्ख पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखना बहुत कठिन था, खासकर उज़बेकों और अफगानों के प्रतिरोध के कारण।

स्थानीय विरोध और जलवायु की कठिनाइयाँ

बल्ख में मुगलों के लिए समस्या केवल सैन्य संघर्ष तक सीमित नहीं थी। बल्ख की भौगोलिक स्थिति, उसकी कठिन जलवायु, और स्थानीय लोगों का विरोध मुगलों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। वहीं, मुगलों के राजपूत सेनापति भी बल्ख में लंबे समय तक तैनात रहने के इच्छुक नहीं थे। इस कारण मुगलों को अपने अभियान में स्थिरता बनाए रखने में कठिनाई आई। शाहजहां की रणनीति को कई बार उसकी सेनाओं के भीतर भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जहां स्थानीय जनसंख्या और सैनिकों की अरुचि ने अभियान को धीमा कर दिया।

शाहजहां की रणनीति और बल्ख अभियान

शाहजहां का बल्ख अभियान केवल सैन्य विजय का नहीं था। इसके पीछे एक गहरी कूटनीतिक रणनीति थी। शाहजहां बल्ख और बुखारा में एक दोस्ताना शासन स्थापित करना चाहता था, ताकि वह ऊज़बेकों के साथ सशक्त कूटनीतिक रिश्ते बना सके। बल्ख को हासिल करना उसका प्राथमिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह उसकी सुरक्षा नीति का हिस्सा था। इसके अतिरिक्त, बल्ख और बदख्शां के आसपास का क्षेत्र मुगलों के लिए राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इसे मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा था।

बल्ख अभियान की विफलता के कारण

शाहजहां का बल्ख अभियान विफल हो गया क्योंकि मुगलों के पास बल्ख में टिके रहने के लिए पर्याप्त संसाधन और समर्थन नहीं थे। ऊज़बेकों के बीच विभाजन के बावजूद, बल्ख में स्थानीय प्रतिरोध और उज़बेक सैनिकों की कठिनाइयाँ मुगलों के लिए गंभीर समस्याएं बनीं। इसके अलावा, बल्ख में उपजाऊ भूमि के मुकाबले पर्वतीय क्षेत्र की कठिनाई, सैन्य आपूर्ति की समस्या और स्थानीय असंतोष ने मुगलों के लिए स्थायी जीत हासिल करना मुश्किल बना दिया।

बल्ख अभियान के सैन्य परिणाम

सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो मुगलों ने बल्ख पर कब्जा किया और ऊज़बेकों को वहां से खदेड़ा। यह मुगलों के लिए एक सैन्य जीत थी, क्योंकि इस अभियान ने उन्हें बल्ख और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर दिया। हालांकि, लंबे समय तक स्थायित्व बनाए रखना मुगलों के लिए संभव नहीं था।

अब्दुल अज़ीज़ और औरंगजेब की भूमिका

1647 में अब्दुल अज़ीज़ ने मावरा-उन्ह-नहर में मुगलों के खिलाफ ऊज़बेक कबीले को भड़काया और एक बड़ी सेना एकत्र की। वह आमू दरिया पार करके बल्ख की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगा। इस समय औरंगजेब ने अपनी सैन्य रणनीति के तहत बल्ख और आसपास के क्षेत्रों में मुगलों की स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। उसने सामरिक स्थानों पर सेना तैनात की और तोपखाने के साथ मुख्य सेना को भी संभाला। अब्दुल अज़ीज़ की सेना के मुगलों से सामना करने पर, ऊज़बेक सेना को भारी नुकसान हुआ और अंततः बल्ख से वापस लौटने पर मजबूर हो गई।

शाह जहाँ की नीति और बल्ख अभियान की विफलता

शाह जहाँ की रणनीति

शाह जहाँ का उद्देश्य केवल बल्ख पर कब्ज़ा करना नहीं था। वह चाहते थे कि बल्ख और बुखारा में एक मित्रवत शासन स्थापित हो, जो मुगलों का समर्थन करे। हालांकि, स्थानीय समस्याओं, ऊज़बेक सैनिकों के विरोध, और मुगलों के लिए बल्ख में टिके रहना मुश्किल होने के कारण शाह जहाँ ने अपनी नीति को बदल दिया। मुगलों के लिए बल्ख को स्थायी रूप से अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना संभव नहीं था। नज़र मुहम्मद ने माफी मांगने की बजाय अपने राज्य को बनाए रखने की कोशिश की, और इस स्थिति में मुगलों को 1647 में बल्ख से वापस लौटना पड़ा। हालांकि, इस अभियान ने मुगलों को कुछ सैन्य सफलता दिलाई और ऊज़बेकों के बीच की विफलताओं का लाभ उठाने का अवसर मिला।

शाह जहाँ का बल्ख अभियान एक जटिल सैन्य और कूटनीतिक संघर्ष था। मुगलों ने बल्ख पर कब्ज़ा किया और ऊज़बेकों की सेना को पराजित किया, लेकिन स्थानीय प्रतिरोध और ऊज़बेकों के पुनः संगठित होने के कारण मुगलों को वहां दीर्घकालिक स्थिति बनाए रखना संभव नहीं था। इस अभियान को एक सैन्य सफलता माना जा सकता है, क्योंकि इसने मुगलों की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत किया और काबुल की सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि, यह अभियान सामरिक दृष्टि से असफल रहा क्योंकि मुगलों को बल्ख और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति बनाए रखना मुश्किल हो गया था। इसके बावजूद, शाह जहाँ की नीति ने लंबे समय तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा और मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक लाभ प्राप्त किया।

मुगल-ईरानी संबंध: अंतिम चरण

मुगल साम्राज्य के लिए 1646 में बल्ख अभियान की असफलता एक गंभीर झटका थी, जिसके बाद काबुल और आसपास के क्षेत्रों में ऊज़बेकों की शत्रुतापूर्ण सक्रियताएँ फिर से बढ़ने लगीं। इसके अलावा, खैबर और गजनी क्षेत्रों में अफगान कबीले भी मुगलों के लिए समस्याएं पैदा करने लगे। इन सब घटनाओं ने ईरानियों का हौंसला और बढ़ा दिया, और उन्होंने 1649 में क्रंदहार पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। यह शाह जहां के लिए एक बडी चुनौती थी, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। इसके बाद शाह जहां ने कंदहार को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने शाहज़ादों के नेतृत्व में कई सैन्य अभियान चलाए, लेकिन ये सभी अभियान नाकाम साबित हुए।

कंदहार पर मुगलों के प्रयास

शाहजहां ने कंदहार पर फिर से कब्जा करने के लिए 1650 के दशक में कई बड़े सैन्य अभियान चलाए। सबसे पहला आक्रमण 1652 में औरंगजेब के नेतृत्व में हुआ, जिसमें लगभग 50,000 सैनिक शामिल थे। हालांकि, मुगलों ने किले के बाहर ईरानी सेना को परास्त कर दिया था, लेकिन किले को जीतने में वे सफल नहीं हो पाए। इसके बाद, औरंगजेब ने 1655 में कंदहार पर एक और आक्रमण किया, लेकिन यह भी विफल रहा। 1663 में शाह जहां ने अपने सबसे प्रिय बेटे दारा को कंदहार पर फिर से हमला करने का आदेश दिया। दारा ने किले के अंदर के लोगों को भूख से मारने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद, उन्होंने किले को तोपखाने से जीतने की कोशिश की, लेकिन यह भी नाकाम रही।

क्रंदहार पर मुगलों की विफलता के कारण

कंदहार में मुगलों की विफलता से यह नहीं साबित होता कि मुगलों के तोपखाने कमजोर थे, जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं। असल में, कंदहार के किले की कड़ी सुरक्षा और दुर्ग की शक्ति ने मुगलों की सेना को परास्त किया। किले के किलेदार ने मजबूती से प्रतिरोध किया और मध्यकालीन तोपों के मुकाबले किला काफी मजबूत साबित हुआ। इसके अलावा, मुगलों को कंदहार में टिके रहने के लिए आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ा। शाहजहां ने “सर्वक्षार नीति” (विनाश नीति) अपनाई थी, जिसके तहत उन्होंने रास्ते में आने वाले क्षेत्रों को पूरी तरह से खाली कर दिया, जिससे मुगलों को आपूर्ति के लिए लाहौर पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा, सर्दी का मौसम आ गया, और मुगलों के लिए किले की घेराबंदी जारी रखना भी कठिन हो गया था।

कंदहार का सामरिक महत्व और मुगलों की रणनीति

कंदहार का सामरिक महत्व शाहजहां के लिए केवल भावनात्मक था। इस समय तक, ऊज़बेकों और सफवियों की बढ़ती कमजोरी के कारण, कंदहार का सामरिक महत्व पहले जैसा नहीं रहा था। शाहजहां के लिए कंदहार खोना एक प्रतिष्ठा का सवाल था, लेकिन उसे फिर से प्राप्त करने के लिए बार-बार की विफलता से मुगलों की स्थिति कमजोर हो गई थी। हालांकि, मुगलों ने कूटनीतिक उपायों से अपनी सीमा की सुरक्षा की। उनके लिए कंदहार अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष बनकर रह गया था, जिसे उन्होंने अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में अधिक नहीं देखा।

औरंगजेब का कूटनीतिक दृष्टिकोण

औरंगजेब के शासन में, मुगलों ने कंदहार के लिए निरर्थक संघर्ष को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने चुपचाप ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को फिर से स्थापित किया। हालांकि, 1664 में शाह अब्बास द्वितीय ने मुगलों के दूत को अपमानित किया, औरंगजेब के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, और यहां तक कि हमले की धमकी भी दी। शाह अब्बास द्वितीय की यह अस्थिरता और भावनात्मक असंतुलन मुगलों के लिए कूटनीतिक संकट का कारण बनी। इस स्थिति में, मुगलों ने पंजाब और काबुल क्षेत्रों में अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि मुगलों के लिए ईरान के साथ कोई भी बड़ा सैन्य संघर्ष अब प्राथमिक नहीं था।

ईरान के साथ संबंध और व्यापारिक हित

मुगल साम्राज्य की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की सुरक्षा बनाए रखना था, और इसके लिए मुगलों ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखा। काबुल और कंदहार के क्षेत्रों को मध्य एशिया और ईरान से भारत के व्यापार के प्रवेश-द्वार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, मुगलों ने भारत के व्यापारिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। मुगली व्यापारियों ने मध्य एशिया, रूस और ईरान में अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। भारतीय व्यापारी बाकू, वोल्गा नदी के किनारे, अखाखान और कीव जैसे नगरों में बस गए थे और समरकंद तथा बुखारा जैसे प्रमुख मध्य एशियाई बाजारों में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई।

मुगल साम्राज्य का कूटनीतिक दृष्टिकोण

मुगल साम्राज्य ने अपनी विदेश नीति में दोनों प्रमुख एशियाई शक्तियों, सफवियों और उस्मानलियों, के साथ समानता पर आधारित संबंध बनाए। मुगलों ने खुद को एक विशेष धार्मिक स्थिति में मानते हुए, एक पैगम्बर से अपने रिश्तों को प्रमुख माना। वहीं, सफवी साम्राज्य और उस्मानलियों ने खुद को “पादशाह-ए-इस्लाम” के रूप में प्रस्तुत किया, और बगदाद के खलीफा का उत्तराधिकारी होने का दावा किया। इस धार्मिक और राजनीतिक संरचना में, मुगलों ने हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत किया और अपने साम्राज्य के लिए लाभकारी कूटनीति अपनाई।

मुगल विदेश नीति और रक्षा

मुगलों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भारत की सुरक्षा था, और इसके लिए उन्होंने काबुल और कंदहार जैसे क्षेत्रों को सुरक्षा के प्रमुख ठिकानों के रूप में स्थापित किया। क्रंदहार के प्रश्न को लेकर कभी-कभी दोनों देशों के बीच खटास जरूर होती थी, लेकिन मुगलों ने कूटनीतिक उपायों से इस तनाव को हमेशा संभाल लिया। मुगलों का उद्देश्य केवल सामरिक रूप से नहीं, बल्कि भारत के व्यापारिक हितों को भी आगे बढ़ाना था। उन्होंने भारतीय व्यापारियों को रूस, मध्य एशिया और ईरान के बाजारों तक पहुंचाने के लिए काबुल और कंदहार को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया।

निष्कर्ष

मुगल साम्राज्य ने अपनी विदेश नीति का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय सीमाओं की रक्षा और व्यापारिक हितों की सुरक्षा दोनों पर जोर दिया। मुगलों की कूटनीतिक नीतियों ने उन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाए रखा और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। हालांकि कंदहार को फिर से प्राप्त करने में बार-बार की विफलता ने मुगलों की प्रतिष्ठा को आहत किया, लेकिन उनके द्वारा अपनाई गई कूटनीतिक चालों और सैन्य उपायों ने भारत को लंबे समय तक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रखा। मुगलों ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए भारत की सीमाओं की सुरक्षा की, और उनका यह कूटनीतिक दृष्टिकोण लंबे समय तक प्रभावी रहा।

Further References

2. A. Rahim, “Mughal Relations with Persia”, Islamic Culture, Hyderabad, 1934

3. Satish Chandra, Medieval India: From Sultanat to the Mughals Part – II

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.