मुगल साम्राज्य के पतन के कारण

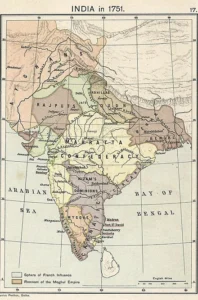

मुगल साम्राज्य का विघटन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया। यह साम्राज्य, जो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक शक्तिशाली था, अंततः कई आंतरिक और बाहरी कारणों के कारण कमजोर हो गया। इतिहासकारों जैसे जे.एन. सरकार, सिडनी ओवेन, विलियम इर्विन, सतीश चंद्र, और इरफ़ान हबीब ने इस पतन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। इन विशेषज्ञों की राय के अनुसार, मुग़ल साम्राज्य की आंतरिक सड़न, सैन्य अक्षमता, और आर्थिक संकट ने इस महान साम्राज्य के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लेख मुग़ल साम्राज्य के विघटन के कारणों और इसके प्रभावों की गहराई से पड़ताल करेगा, साथ ही उन प्रमुख विचारों को भी उजागर करेगा जो इस ऐतिहासिक घटना को समझने में सहायक हैं।

1. औरंगजेब की नीतियों का असर

औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य का विस्तार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था, लेकिन यह ऐसा था जैसे एक गुब्बारा हवा से भरा हुआ हो – जो एक ओर विशाल था, पर दूसरी ओर कमजोर भी। साम्राज्य इतना फैल चुका था कि उस पर नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो गया था। उन दिनों संचार के साधन बहुत सीमित थे, और इतनी बड़ी सीमा को प्रभावी ढंग से संभालना औरंगजेब या उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के लिए मुमकिन नहीं था।

औरंगजेब ने राज्य के इस्लामी चरित्र को वापस स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे उसने महसूस किया कि अकबर और उनके उत्तराधिकारियों ने कमजोर कर दिया था। उसकी कट्टर धार्मिक नीति का उल्टा असर हुआ और देश में असंतोष फैल गया, जिसके चलते सिख, जाट, बुंदेला, राजपूत और सबसे बड़े विरोधी मराठों ने बगावत कर दी। औरंगजेब ने अपने दौर के इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय की तरह दुश्मनों को बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। जिसके लिए कहा जाता था,

“वह गधा जिसने एक प्रार्थना के लिए तीन साम्राज्य खो दिए।”

A. हिंदू समाज से विरोध

औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उसके पुराने समर्थक राजपूतों को विरोधी बना दिया। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने और 1679 में जज़िया कर को फिर से लागू करने जैसी नीतियों ने सतनामी, बुंदेला और जाट जैसे समुदायों को विरोध के लिए मजबूर कर दिया। पंजाब में सिख समुदाय ने भी साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे वहाँ मुगल प्रशासन कमजोर पड़ गया। महाराष्ट्र में मराठों ने धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर संघर्ष का स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर बदल दिया, जिसमें आम जनता ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मराठा गुरिल्लाओं ने औरंगजेब की सेना को कमजोर कर दिया और उनके गौरव और श्रेष्ठता की भावना को तोड़ दिया।

B. दक्कन की गलत नीतियाँ

औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर जैसी शिया सल्तनतों पर आक्रमण किया, जो उसके साम्राज्यवादी नजरिये और कट्टर सुन्नी सोच को दर्शाता था। हालाँकि इन दक्कनी राज्यों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर औरंगजेब का विरोध किया। औरंगजेब ने बीजापुर (1686) और गोलकुंडा (1687) को तो जीत लिया, और संभाजी को (1689) मार दिया, लेकिन इस जीत के बाद भी बड़ी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। इन मुस्लिम राज्यों के पराजय से मराठों को मजबूत होने का मौका मिल गया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध खड़ा कर लिया।

C. दक्कन के युद्ध: आर्थिक और सैन्य कमजोरी

औरंगजेब की दक्कन में 27 सालों तक चलने वाली युद्ध नीति ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। इन युद्धों में खजाने पर भारी दबाव पड़ा और कई बेहतरीन सैनिक लंबी लड़ाइयों में मारे गए। इतालवी यात्री मनुची ने अपनी किताब स्टोरिया डो मोगेर में लिखा है कि औरंगजेब का खजाना इतना खत्म हो गया था कि उसे अपने पूर्वजों के जमा खजाने – अकबर, नूरजहां, जहाँगीर और शाहजहाँ के खजानों को खोलना पड़ा। यहाँ तक कि उसे अपने घरेलू चांदी के बर्तनों को भी पिघलाना पड़ा।

“दक्कन का यह नासूर मुगल साम्राज्य के लिए उतना ही घातक साबित हुआ जितना नेपोलियन के लिए स्पेन का नासूर।”

औरंगजेब की नीतियाँ, जिनमें धार्मिक कट्टरता, गलत साम्राज्यवादी विस्तार, और दक्कन में दीर्घकालिक युद्ध शामिल थे, मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बने। इन नीतियों ने ना केवल वित्तीय कमजोरी बढ़ाई, बल्कि पुराने सहयोगियों को भी दुश्मनों में बदल दिया, जिससे साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया।

2.औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारी

औरंगजेब के बाद, मुगल शासन के लिए सबसे बड़ी समस्या कमजोर उत्तराधिकारी थे। मुगल शासन की व्यवस्था तानाशाही थी और सम्राट की ताकत पर निर्भर करती थी। एक शक्तिशाली सम्राट के समय में प्रशासन अच्छा चलता था, लेकिन अगर सम्राट कमजोर होता, तो हर क्षेत्र में गिरावट दिखाई देती थी। दुर्भाग्यवश, औरंगजेब के बाद सभी मुगल शासक कमजोर और अयोग्य साबित हुए, जो न केवल साम्राज्य को संभालने में असमर्थ थे, बल्कि अपनी कमजोरियों से हालात और बिगाड़ देते थे।

A.बहादुर शाह प्रथम (1702-1712):

जब वह गद्दी पर बैठे, तब उनकी उम्र 63 साल से अधिक थी। उनकी उम्र और उनकी नीतियां साम्राज्य को मजबूत बनाने में नाकाम रहीं। उन्होंने हर किसी को खुश करने के लिए उपाधियों और उपहारों की बौछार की, जिससे उन्हें ‘शाह-ए-बेखबर’ (बेखबर बादशाह) कहा जाने लगा।

B.जहांदार शाह (1712-1713):

अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरण वाले जहांदर शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। उन्हें एक मूर्ख और विलासी के रूप में जाना जाता था। लोग उन्हें ‘लंपट मुर्ख’ कहते थे।

C.फर्रुखसियर (1713-1719):

वह एक कायर थे, जिनमें शासन की कोई शक्ति नहीं थी। इसके शासन में मुगल दरबार गुटबाजी की गिरफ्त में था।

D.मोहम्मद शाह (1719-1748):

उनका अधिकांश समय पशुओं की लड़ाई देखने में और शराब व महिलाओं में बिता। इस कारण उन्हें ‘रंगीला’ के नाम से जाना गया।

E.अहमद शाह (1748-1754):

अहमद शाह ने विलासिता में अपने पूर्ववर्तियों को भी पीछे छोड़ दिया। उनके हरम का क्षेत्रफल लगभग चार वर्ग मील था, जिसमें केवल महिलाएं रहती थीं। प्रशासनिक मामलों में भी वे लापरवाह थे, जैसे कि उन्होंने अपने दो साल के बेटे को पंजाब का गवर्नर बना दिया और एक साल के बच्चे को उसका डिप्टी बना दिया। ऐसे नाजुक समय में, जब अफगान आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था, इन कमजोर सम्राटों ने प्रशासन को और भी अस्थिर कर दिया।

3.मुगल अमीरों का पतन

कहावत है, “जब सोना खुद जंग खा जाए तो लोहे का क्या होगा?” बाद के मुगल सम्राटों के कमजोर चरित्र को देखकर मुगल अमीरों ने भी अपने जीवन में अनुशासन छोड़ दिया और विलासिता में डूब गए। पहले के वीर अमीरों ने युद्ध की कठिनाइयों को झेलकर साम्राज्य की रक्षा की थी, लेकिन अब के अमीर विलासिता की दौड़ में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे।

पहले के बहादुर अमीर जैसे बैरम खान, मुजफ्फर खान, महाबत खान, आदि अब मुगल प्रशासन में नहीं थे। बाद के मुगल अमीर अधिकतर दरबारी बन गए और एक-दूसरे से चापलूसी और तिकड़म में प्रतिस्पर्धा करने लगे। मुगल सम्राट अब योग्यताओं का मूल्यांकन करने में निष्पक्ष नहीं रहे, जिससे अमीरों के पास साम्राज्य के लिए लड़ने और मरने की प्रेरणा भी खत्म हो गई।

इतिहासकार जे.एन. सरकार के अनुसार, अगर किसी अमीर की उपलब्धियों का विवरण तीन पन्नों में लिखा जाता था, तो उसके बेटे का विवरण एक पन्ने में और पोते का केवल कुछ पंक्तियों में सिमट जाता था।

4. दरबारी गुटबाजी

औरंगजेब के शासनकाल के अंत में, दरबार में कई शक्तिशाली अमीरों ने अपने-अपने समूह बना लिए थे। इन समूहों का गठन मुख्य रूप से परिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित था, लेकिन निजी हित सबसे प्रमुख भूमिका निभाते थे। ये गुट आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे और इससे देश में राजनीतिक अशांति बनी रहती थी।

A.प्रमुख गुट और उनके नेता

तुरानी गुट (मध्य एशियाई गुट): इसमें मुख्य रूप से ट्रांस-ऑक्सियाना क्षेत्र के अमीर शामिल थे। मोहम्मद शाह के समय में, आसफ जाह, निज़ाम-उल-मुल्क, क़मरुद्दीन और ज़करिया खान तुरानी गुट के प्रमुख नेता थे।

फारसी गुट: इसके नेता अमीर खान, इस्हाक खान और सआदत खान थे।

ये दोनों गुट मिलकर ‘मुगल या विदेशी पार्टी’ कहलाते थे, जो ‘हिंदुस्तानी पार्टी’ के खिलाफ थे। हिंदुस्तानी पार्टी के प्रमुख नेता सैय्यद बंधु, सैय्यद अब्दुल्ला खान और सैय्यद हुसैन अली थे, जिन्हें हिंदुओं का समर्थन प्राप्त था।

B.गुटों के संघर्ष का प्रभाव

हर गुट सम्राट को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता था और दूसरे गुट के खिलाफ उसे भड़काता था। इन गुटों के बीच की लड़ाई ने देश की शांति और प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित किया। यहां तक कि विदेशी खतरों के समय भी ये गुट एकजुट नहीं हो पाते थे और अक्सर विदेशी आक्रमणकारियों के साथ सांठगांठ कर लेते थे। निज़ाम-उल-मुल्क और बुरहान-उल-मुल्क जैसे नेताओं ने अपने निजी हितों के कारण नादिर शाह से मिलकर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया।

इन कमजोर सम्राटों और दरबारी गुटबाजी के कारण मुगल साम्राज्य धीरे-धीरे टूटता गया, और इसके पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

5. उत्तराधिकार का दोषपूर्ण कानून

मुगलों के बीच उत्तराधिकार के लिए कोई स्पष्ट नियम न होने के कारण, राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटों में सत्ता के लिए संघर्ष होता था। ऐसे युद्धों में उस समय के सैन्य नेता भी भाग लेते थे। एर्सकिन कहते हैं, “तलवार ही अधिकार का अंतिम निर्णय करती थी, और हर बेटा अपने भाई से संघर्ष के लिए तैयार रहता था।” हालांकि यह व्यवस्था आदर्श नहीं थी, पर इससे कई बार सबसे योग्य उत्तराधिकारी को ही सत्ता मिलती थी। लेकिन, बाद के मुगल काल में इस प्रणाली में बदलाव आया, और अब “सबसे कमजोर का बचाव” सिद्धांत काम करने लगा। अब दरबारी नेताओं ने ताकत हासिल कर ली और राजकुमारों को केवल नाममात्र का राजा बना दिया।

इस दौर में, शक्तिशाली दरबारी जैसे कि जुल्फिकार खान और सैयद बंधु (हुसैन अली और अब्दुल्ला खान) जैसे नेता सत्ता के खेल में ‘किंगमेकर’ बन गए। उदाहरण के लिए, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जुल्फिकार खान ने सत्ता का खेल खेला। इसी तरह, 1713-20 के बीच सैयद बंधुओं ने चार राजकुमारों को सिंहासन पर बैठाया और उतारा। इससे साम्राज्य को वित्तीय और सैन्य रूप से बहुत कमजोर बना दिया गया।

6. मराठों का उदय

मुगल साम्राज्य के पतन में मराठों का उभरता हुआ प्रभाव एक बड़ा बाहरी कारण था। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने पश्चिम भारत में अपनी शक्ति को संगठित किया और एक मजबूत राष्ट्र की तरह उभर कर सामने आए। उन्होंने ‘हिंदू-पद-पादशाही’ का विचार फैलाया, जिसमें एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा थी, और इसका परिणाम मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति में हुआ। अब मराठों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और मुगल साम्राज्य के क्षेत्र पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया।

कुछ समय तक, मराठे उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गए और विदेशी आक्रमणों के खिलाफ भारत के रक्षक बने। अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणों से रक्षा करते हुए, मराठों ने दिल्ली की राजनीति में भी ‘किंगमेकर’ की भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, 1759 में सदाशिव राव भाऊ और 1772 में महादजी सिंधिया ने दिल्ली में सत्ता के खेल में प्रभाव डाला। भले ही वे एक स्थिर साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके, लेकिन उनके संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया।

7. सैन्य कमजोरियाँ

मुगल सैन्य प्रणाली में कई कमजोरियाँ थीं। सेना का संगठन सामंतवादी तरीके पर आधारित था, जहां सैनिकों की निष्ठा सम्राट की बजाय उनके मनसबदार (कमांडर) के प्रति होती थी। मुगल सेना में अनुशासनहीनता, विलासी आदतें और समन्वय की कमी जैसी गंभीर समस्याएं थीं। विलियम इरविन ने इस समय की मुगल सेना को ‘सुसज्जित सैनिकों की भीड़’ के रूप में वर्णित किया जो युद्ध में पहली चोट लगते ही भाग जाते थे।

इसके अलावा, मुगल सेना में आने वाले सैनिक मुख्यतः मध्य एशिया से भाड़े पर लाए जाते थे। ये सैनिक भारत में अपनी किस्मत बनाने के लिए आए थे, न कि अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। इसलिए ये सैनिक और उनके नेता बिना किसी संकोच के पक्ष बदल लेते थे और किसी भी कीमत पर अपने मालिकों को धोखा देने या हटाने की कोशिश करते थे।

इस कमजोर प्रणाली के कारण, मुगल साम्राज्य की रक्षा और शक्ति बनाए रखना मुश्किल हो गया। उस समय के उर्दू कवि सौदा के अनुसार:

“वह (मुगल सेनापति) केवल मजबूरी में किले से बाहर आता है, उसकी सेना को केवल भागना आता है; पैदल सेना नाई से डरती है, अश्वारोही बिस्तर से गिर जाते हैं, अगर सपने में भी उनका घोड़ा फुदकता है।”

8. आर्थिक दिवालियापन: मुगल साम्राज्य की आर्थिक गिरावट

मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसकी आर्थिक और वित्तीय स्थिति का बिगड़ना था। 17वीं शताब्दी में यह गिरावट शुरू हुई और औरंगज़ेब के शासन के अंत तक यह संकट और भी गहरा हो गया। औरंगज़ेब ने लंबे समय तक दक्कन में युद्ध किए, जिससे शाही खजाना लगभग खाली हो गया। इन युद्धों के कारण न केवल खजाना कमज़ोर हुआ, बल्कि देश के व्यापार और उद्योग भी प्रभावित हुए।

A.दक्कन के युद्धों का प्रभाव

औरंगज़ेब की सेनाओं की पदयात्राओं ने दक्कन की फसलों को बर्बाद कर दिया। सेना के साथ चलने वाले जानवरों ने खड़ी फसलों और हरे-भरे क्षेत्रों को चट कर दिया, जिससे स्थानीय किसानों पर भारी दबाव पड़ा। इन किसानों की शिकायतों की अनदेखी करते हुए, औरंगज़ेब ने केवल अपने वित्तीय संकट पर ध्यान दिया। इसके बाद मराठा हमलों ने बची हुई संपत्ति भी नष्ट कर दी। मराठा सैनिक खड़ी फसलें अपने घोड़ों को खिलाते और बची-खुची संपत्तियों को नष्ट कर देते, जिससे किसान कृषि छोड़ लूट और डकैती की ओर जाने लगे।

दक्कन में स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारियों को यूरोप में निर्यात के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करने में मुश्किलें होने लगीं।

B.उत्तराधिकार के युद्ध और मुगल ख़जाने की स्थिति

बाद के मुगल सम्राटों के समय में वित्तीय स्थिति और खराब होती गई। एक ओर बाहरी प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और केंद्र को राजस्व देना बंद कर दिया, तो दूसरी ओर सत्ता के लिए उत्तराधिकार के युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल ने शाही खजाने को खाली कर दिया। इन सम्राटों की विलासिता भरी जीवनशैली ने खजाने पर और भी बोझ डाल दिया, जिससे सैनिकों को समय पर वेतन तक नहीं दिया जा सका।

सम्राटों ने इस समस्या को हल करने के लिए ख़ालसा (राजस्व) भूमि को ठेके पर देना और बकाया वेतन के बदले जागीरें बांटना शुरू किया, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई। जागीरों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि भूमि का क्षेत्रफल कुल जागीरों के लिए कम पड़ गया। जागीर पाने के लिए लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता, और इस देरी की वजह से एक युवा जागीरदार बूढ़ा तक हो जाता था। जागीरदार अपने ऊपर ऋण का बोझ इतना बढ़ा लेते कि अंततः अपनी जागीरें साहूकारों को किराए पर दे देते।

C.मुगल दरबार की वित्तीय स्थिति पर कवियों और इतिहासकारों की टिप्पणी

मुगल दरबार की वित्तीय दुर्दशा पर उस समय के कवियों और इतिहासकारों ने टिप्पणी की। उर्दू के कवि सौदा ने कहा कि मनसबदारों के पास अपने नौकरों को भुगतान करने के पैसे तक नहीं बचे थे:

“अगर तुम घोड़ा खरीदते हो और किसी की सेवा में जाते हो,

तो अपनी तनख्वाह का निशान केवल स्वर्ग में ही देख पाओगे।”

अलमगीर द्वितीय के समय के बारे में सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब सम्राट की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि हरम की रसोई में तीन दिन तक आग नहीं जली, और राजकुमारियाँ अपनी हताशा में परदे की परवाह किए बिना महल से बाहर निकल कर शहर की ओर भाग गईं।

D.आर्थिक आधार की कमी: जदुनाथ सरकार की व्याख्या

सर जदुनाथ सरकार का मानना था कि भारत में मुस्लिम शासन के पास मजबूत आर्थिक आधार नहीं था। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के अनुसार, उस समय मुस्लिमों का असली पेशा युद्ध करना था। भारत में मुस्लिम शासन ने एक विशाल सेना बनाए रखी थी, जिससे यह राज्य सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया। सरकार का तर्क है कि शांति का समय समाज के लिए ‘संवेदनाहीनता’ जैसा होता है और इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव होते हैं। औरंगज़ेब के शासन में मुस्लिम राज्य अपनी अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका था, इसलिए विशाल सेना को बनाए रखना और उसे लाभप्रद रूप से तैनात करना अब आवश्यक नहीं था। इस प्रकार, 18वीं शताब्दी में आर्थिक संकट और भी गंभीर हो गया।

9. मुग़ल राज्य की प्रकृति

मुग़ल सरकार मुख्यतः एक पुलिस राज्य की तरह कार्यरत थी, जिसका ध्यान मुख्य रूप से आंतरिक और बाहरी आदेश बनाए रखने और कर संग्रहण पर केंद्रित था। वे हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्र में एकजुट करने में असफल रहे। हालांकि अकबर ने लोगों में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन औरंगज़ेब की कट्टरता और उनके बेकार उत्तराधिकारियों ने इन प्रयासों को नष्ट कर दिया। मुग़ल नीतियों ने हिंदुओं को विद्रोह के लिए उकसाया। कई भारतीय नेताओं ने मुग़ल शासकों को विदेशी आक्रमणकारी और भारत और हिंदू धर्म के विरोधी के रूप में देखा। 18वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य की कमजोरी ने मराठों और राजपूतों जैसे समूहों को उठने का अवसर प्रदान किया।

10. नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण

1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने पहले से ही कमजोर मुग़ल साम्राज्य को गंभीर नुकसान पहुँचाया। इसने न केवल साम्राज्य की संपत्ति को समाप्त किया, बल्कि इसकी सैन्य कमजोरियों को भी उजागर किया। देश में उथल-पुथल करने वाले तत्व, जिन्हें साम्राज्य की प्रतिष्ठा ने रोक रखा था, विद्रोह करने लगे और मुग़ल सत्ता को कमजोर कर दिया। नादिर के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने बार-बार आक्रमण किए, जिससे साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पंजाब, सिंध और कश्मीर छिन गए। 1761 तक, मुग़ल सत्ता इतनी घट गई थी कि अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि मराठों के खिलाफ लड़ी, जो प्रभावी रूप से उत्तरी भारत को नियंत्रित कर रहे थे। इस समय, दिल्ली में नजीब-उद-दौला के तहत एक अफगान तानाशाही का उदय हुआ, जो लगभग एक दशक (1761-72) तक चली।

11. यूरोपीय शक्तियों का उदय

जैसे-जैसे 18वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई, सरदारवाद (warlordism) का उदय हुआ और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भी warlords के रूप में कार्य करने लगीं, इस अराजक समय में लाभ उठाने लगीं। यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार, वाणिज्य, कूटनीति और युद्ध के हर क्षेत्र में भारतीय राजाओं को पीछे छोड़ दिया। स्थिर और जड़ भारतीय समाज को गतिशील और प्रगतिशील पश्चिम से चुनौती का सामना करना पड़ा। यह मुग़ल अभिजात वर्ग पर एक दुखद टिप्पणी है कि जबकि उन्होंने यूरोपीय लक्ज़री सामानों पर लाखों खर्च किए, किसी ने भी प्रिंटिंग प्रेस खरीदने का विचार नहीं किया। जब पुनर्जागरण ने यूरोपीय समाजों में ऊर्जा का संचार किया, तब भारत आस्तिकता में डूबा हुआ था और भाग्यवाद के सिद्धांत से पोषण ले रहा था। परिणामस्वरूप, भारत सभ्यता की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। सर जदुनाथ सरकार ने सही रूप से टिप्पणी की कि “मुग़ल साम्राज्य का अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण केवल सभी अफ्रीका और एशिया पर यूरोपीय राष्ट्रों के अपरिहार्य प्रभुत्व का एक हिस्सा है,” यह दर्शाता है कि प्रगतिशील समाजों ने कैसे रूढ़िवादी समाजों को नेतृत्व में प्रतिस्थापित किया।

इस प्रकार, मुग़ल राजनीतिक ढांचे की अंतर्निहित कमजोरियाँ और विभिन्न समकालीन मुद्दों ने साम्राज्य की जीवन शक्ति को कमजोर कर दिया। जब मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ, तो यह आश्चर्यजनक नहीं था कि यह अपमानजनक रूप से गिरा, बल्कि यह कि इसका अंत इतना लंबा खींचा गया।

चयनित विचार

जे.एन. सरकार की राय

जे.एन. सरकार के अनुसार, मुग़ल साम्राज्य और हिंदुस्तान में मराठा अधिपत्य का पतन भारतीय समाज की अंदरूनी सड़न के कारण हुआ। यह सड़न सैन्य और राजनीतिक कमजोरी के रूप में दिखाई दी। देश अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, राजशाही भ्रष्ट और मूर्ख बन गई थी, और nobles स्वार्थी और दृष्टिहीन हो गए थे। सभी सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार, अक्षमता और विश्वासघात व्याप्त हो गए थे। इस गिरावट और अराजकता के बीच, हमारा साहित्य, कला और सच्चा धर्म भी खत्म हो गया। (Fall of the Mughal Empire)

सिडनी ओवेन का विश्लेषण

सिडनी ओवेन मानते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक सामान्य विचार यह है कि इसका कारण सम्राटों की गिरावट थी। लेकिन वास्तव में, यह साम्राज्य औरंगज़ेब के शासन में गंभीर रूप से नष्ट हो गया। औरंगज़ेब एक सक्षम और शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन राजनीतिक समझ की कमी और धार्मिक कट्टरता के कारण उन्होंने अकबर की उदार नीति को पलट दिया। उन्होंने जिजिया टैक्स फिर से लागू किया, जिससे हिंदू समुदाय को असंतुष्ट किया और राजपूतों, जो पहले साम्राज्य के मजबूत समर्थक थे, को दुश्मन बना दिया। शिवाजी और उनके अनुयायियों ने न केवल अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, बल्कि साम्राज्य की सैन्य शक्ति को भी कमजोर किया। उन्होंने साम्राज्य का खजाना समाप्त कर दिया और डेक्कन में अराजकता फैला दी, जिससे साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई। इसके बाद नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट और उसकी राजधानी को अपमानित किया और साम्राज्य की पश्चिमी भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इस तरह, साम्राज्य का विघटन हो गया। (The Fall of the Mughal Empire, Preface, pp. iii-iv)

विलियम इर्विन की दृष्टि

विलियम इर्विन का मानना है कि जैसे-जैसे वे इस अवधि का अध्ययन करते हैं, उन्हें यह स्पष्ट होता है कि साम्राज्य के अंतिम पतन का प्रमुख कारण सैन्य अक्षमता थी। अन्य सभी कमजोरियाँ इस तुलना में कोई मायने नहीं रखती थीं। मुग़ल साम्राज्य लंबे समय से सैन्य ऊर्जा खो चुका था और पहले ही कमजोर होने के लिए तैयार था। इसे न तो किसी फारसी या अफगान विजेता की आवश्यकता थी, और न ही किसी यूरोपीय साहसी की। मुग़ल साम्राज्य पहले से ही कमजोर था और अगर ये विजेता नहीं आते, तो भी कोई मराठा डाकू या सिख लुटेरा किसी समय अकबर या शाहजहाँ के सिंहासन पर बैठ जाता। (The Army of the Indian Moghuls, p. 296).

सतीश चंद्र की विचारधारा

सतीश चंद्र के अनुसार, मुग़ल साम्राज्य के विघटन की जड़ें मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में हैं। इस अर्थव्यवस्था में व्यापार, उद्योग और वैज्ञानिक विकास में ठहराव आ गया था, जो एक वित्तीय संकट का कारण बना। जगीरदारी प्रणाली में संकट ने राज्य की गतिविधियों को प्रभावित किया। नबाबों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थता दिखाई और इसके परिणामस्वरूप गुटों के बीच संघर्ष हुआ। मुग़ल सम्राटों ने मराठों को समायोजित करने में असफलता दिखाई, जिससे साम्राज्य के भीतर एक समग्र शासक वर्ग बनाने का प्रयास विफल हो गया। व्यक्तिगत कमजोरियाँ भी महत्वपूर्ण थीं, लेकिन उन्हें इन गहरे, सामाजिक कारकों के संदर्भ में देखना आवश्यक है। (Parties and Politics at the Mughal Court, page 268)

इरफ़ान हबीब का दृष्टिकोण

इरफ़ान हबीब कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण बताए जाते हैं। लेकिन उनके अनुसार, 17वीं और 18वीं शताब्दी के लेखकों ने आर्थिक और प्रशासनिक कारणों को सबसे महत्वपूर्ण माना है, जबकि धार्मिक प्रतिक्रियाएँ या राष्ट्रीय चेतना पर कम ध्यान दिया। मुग़ल साम्राज्य अपने आप को खोदने वाला था और इसके पतन के बाद कोई नया व्यवस्था नहीं बन सकी। इसके बाद का समय अराजकता और विदेशी विजय का था, लेकिन अंततः मुग़ल साम्राज्य ने खुद को समाप्त किया। जो शायर सदी ने अन्य महान साम्राज्य के बारे में कहा, वह मुग़ल साम्राज्य के लिए भी उपयुक्त हो सकता है।

“फारस के सम्राट जिन्होंने निम्न वर्गों पर अत्याचार किया, उनका गौरव और साम्राज्य समाप्त हो गया; किसानों पर उनका अत्याचार समाप्त हो गया!” (The Agrarian System of Mughal India, page 338-39, 351)

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.