|

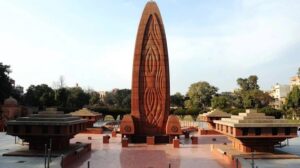

| जालियांवाला बाग स्मारक |

प्रथम विश्व युद्ध के बाद पंजाब

1914 के बाद पंजाब की स्थिति बेहद अस्थिर और दबाव में थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बड़े पैमाने पर सैनिक और आर्थिक संसाधन मांगे थे। पंजाब, ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख सैन्य संसाधन केंद्र था। युद्ध के दौरान यहां से हजारों सैनिकों की भर्ती की गई, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न मोर्चों पर लड़ने भेजे गए। कई सैनिक वापस नहीं लौटे और जो लौटे, वे युद्ध से थककर और हताश होकर लौटे थे। इसने पंजाब के गांवों और कस्बों में निराशा और असंतोष का माहौल पैदा किया। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के बाद किसी भी तरह की राहत देने के बजाय, किसानों और व्यापारियों पर नए कर और आर्थिक नीतियों के तहत भारी दबाव डाला।

1914 के बाद पंजाब की अस्थिरता का एक प्रमुख कारण गदर आंदोलन भी था। गदर आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसकी शुरुआत 1913 में अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने की थी। इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हथियारबंद विद्रोह का आह्वान किया। उनका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, गदर पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में भारत लौटे और पंजाब में विद्रोह की योजना बनाई। हालांकि, उनकी योजनाओं को ब्रिटिश सरकार ने नाकाम कर दिया और कई गदरियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई या आजीवन कारावास मिला। इस आंदोलन की विफलता के बावजूद, यह पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष को और भड़काने में सफल रहा।

गदर आंदोलन के बाद भी पंजाब में असंतोष कायम रहा, और ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए कठोर नीतियों को अपनाया। युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयों, भारी कराधान और किसानों की दुर्दशा ने हालात को और बदतर बना दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारियों की इजाजत दी और आंदोलनकारियों पर कठोर प्रावधान लगाए। इस कानून ने पूरे भारत में विरोध की एक नई लहर को जन्म दिया, लेकिन पंजाब में इसका प्रभाव विशेष रूप से ज्यादा था।

पंजाब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। युद्ध के बाद फसलों की मांग में गिरावट और अत्यधिक कर वसूली के कारण किसान पहले से ही आर्थिक संकट में थे। कई किसान कर्ज में डूब गए थे और इस स्थिति ने उन्हें और अधिक असहाय बना दिया। कृषि संकट के साथ-साथ श्रमिकों और व्यापारियों पर भी नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए।

इस समय तक पंजाब में राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही थी। लाला लाजपत राय, सैफुद्दीन किचलू, और सत्यपाल जैसे नेता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों और गांधीजी के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह का प्रभाव पंजाब में भी दिखने लगा था। पंजाब की जनता, जो ब्रिटिश हुकूमत की सख्त नीतियों से पहले से ही नाराज थी, अब अपने नेताओं के आह्वान पर संगठित हो रही थी। गांधीजी ने अपने ‘असहयोग आंदोलन’ के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जनता को खड़ा करने का आह्वान किया।

इसी दौरान, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसने बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और बिना आरोप पत्र के बंदी बनाने की शक्ति दी। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में चल रहे किसी भी तरह के आंदोलन को दबाने की कोशिश की। अमृतसर में इस एक्ट का भारी विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। यह दोनों नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ अमृतसर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, और उनकी गिरफ्तारी के बाद लोग और अधिक आक्रोशित हो गए। 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क उठी, जिसमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, और कई अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। इस हिंसा के बाद, ब्रिटिश सरकार ने शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया।

मार्शल लॉ के तहत, ब्रिटिश अधिकारियों ने शहर में सख्त कदम उठाए। सभी सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जनता के किसी भी विरोध को बलपूर्वक दबाया जाने लगा। लोगों पर कड़ी निगरानी रखी गई और छोटे से छोटे उल्लंघन पर भी कठोर सजा दी जाती थी।

|

| ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर |

बैसाखी का दिन

12 अप्रैल 1919 को, जब अमृतसर में कर्फ्यू लागू किया गया, तो प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बावजूद इसके, लोग जलियांवाला बाग में एकत्र होने का निर्णय लेते हैं। जलियांवाला बाग, स्वर्ण मंदिर के पास स्थित एक बड़ा उद्यान था, जहां कई लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने आए थे। 13 अप्रैल की सुबह, सैकड़ों लोग धीरे-धीरे बाग में इकट्ठा होने लगे। कर्फ्यू के बावजूद, लोग अपनी समस्याओं को साझा करने और चर्चा करने के लिए जुटे थे।

ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो पंजाब के सैन्य कमांडर थे, को दोपहर 1 बजे सूचनाएं मिलीं कि बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे हैं। उनके मन में यह आशंका थी कि यह एक सशस्त्र विद्रोह का संकेत हो सकता है। इसलिए, उन्होंने बाग की ओर अपने सैनिकों के साथ मार्च किया। जब शाम 4 बजे जरनल डायर वहां पहुंचे, तो उन्होंने बाग के संकीर्ण गेट का इस्तेमाल करते हुए अपने सैनिकों को तैनात किया।

जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों में से आधों ने बैठ कर और आधों ने खड़े हो कर ‘पोज़ीशन’ ले ली थी। डायर ने बिना एक सेकेंड गंवाए आदेश दिया, ‘फ़ायर.’। उनके एक शब्द “फायर” ने बाग में खड़े हजारों निर्दोष लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दीं। गोलियों की बौछार से लोग बाग में इधर-उधर दौड़ने लगे। कई लोग फायरिंग से बचने के लिए कुएं में कूद गए। कुछ लोग दीवारों पर चढ़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी गोलियों का सामना करना पड़ा। अगले 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गई और 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। लोगों के बीच भय और हताशा की लहर दौड़ गई। डायर ने बाद में इस नरसंहार को सही ठहराते हुए कहा कि यह कार्रवाई “भीड़ को नियंत्रित” करने के लिए आवश्यक थी। लेकिन उनके इस कृत्य ने भारतीय जनता में गहरी नफरत और आक्रोश भर दिया।

|

| जलियाँवाला बाग़ की घटना के समय पंजाब के लेफ़्टिनेंट गवर्नर ओ ड्वायर थे |

कांग्रेस का रुख

जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक तहकीकात समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, जबकि इसके अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयबजी, सी.आर. दास, और पुपुल जयकर शामिल थे।

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जलियांवाला बाग में हुई बर्बरता के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को दोषी ठहराया और उनकी कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हताहत हुए लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।

इसके परिणामस्वरूप, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस प्रकार, गांधीजी का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

पंजाब ने उस समय अत्यधिक दमन का सामना किया। प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने बताया कि पंजाब को एक शत्रु देश की तरह माना गया, जहां निवासियों को कठोर सजाएं दी गईं, ताकि वे सरकार को चुनौती देने के विचार से भी बचें।

4 सितंबर 1920 को कोलकाता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब और खिलाफत के मुद्दों पर सरकार की तीव्र आलोचना की गई। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक अन्याय का प्रतिकार नहीं किया जाता और स्वराज्य की स्थापना नहीं होती, तब तक भारतीय जनता के पास अहिंसक असहयोग की नीति को अपनाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।

इस नरसंहार के परिणामस्वरूप, रवींद्रनाथ ठाकुर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई “नाइट” की उपाधि लौटा दी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना है और सम्मान के तमगे को अस्वीकार करना है।इस घटना के बारे में थॉमसन और गैरेट ने लिखा है कि यह घटना भारत-ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह था।

ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया

जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया बेहद जटिल और बहुआयामी थी। इस घटना के प्रति ब्रिटिश सरकार और समाज की प्रतिक्रिया में विरोधाभास साफ दिखाई दिया, जिससे भारत में बढ़ते असंतोष और स्वतंत्रता संग्राम को और बल मिला।

अक्टूबर 1919 में लार्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में कुल आठ सदस्य थे, जिनमें से पांच अंग्रेज और तीन भारतीय सदस्य थे।

पांच अंग्रेज सदस्यों में शामिल थे:

- लॉर्ड हंटर (अध्यक्ष)

- जस्टिस रैस्किन

- डब्लू.एफ. राइस

- मेजर जनरल सर जार्ज बैरो

- सर टॉमस स्मिथ

तीन भारतीय सदस्यों में शामिल थे:

- सर चिमनलाल सीतलवाड़

- साहबजादा सुल्तान अहमद

- जगत नारायण

इस आयोग को जलियांवाला बाग की घटना की विस्तृत जांच करने और उसके परिणामों पर रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था।

हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन इससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए इण्डेम्निटी बिल पास कर दिया था। कमेटी ने डायर पर हल्के आरोप लगाए, यह मानते हुए कि उसने कर्तव्य को गलत समझा और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। उस समय के भारतीय सचिव मांटेग्यू ने कहा कि डायर ने नेक नियती से कार्य किया था, हालांकि उसे नौकरी से हटाने का दंड दिया गया।

डायर ने जांच के दौरान अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वह एक विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने उस संकीर्ण बाग में जमा हुई भीड़ को एक सबक सिखाने के इरादे से गोलीबारी का आदेश दिया था ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम देने की हिम्मत न करे।

हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद, डायर पर कोई गंभीर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसे सेना से केवल समय से पहले सेवानिवृत्ति दी गई। इसके बावजूद, हंटर कमीशन की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि डायर की कार्रवाई अतिरेकपूर्ण थी और यह मानवता के खिलाफ थी।

ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की कड़ी आलोचना हुई। सांसद विंस्टन चर्चिल, जो उस समय युद्ध सचिव थे, ने डायर की कार्रवाई को “monstrous” (दुष्टता पूर्ण) करार दिया। चर्चिल ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिकता पर एक कलंक के रूप में प्रस्तुत किया। हर्बर्ट अस्क्विथ जैसे अन्य प्रमुख नेताओं ने भी इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की।

इसके विपरीत, ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। डायर के समर्थकों ने उसे “पंजाब का उद्धारकर्ता” बताया और दावा किया कि उसकी कार्रवाई ने भविष्य में बड़े पैमाने पर हिंसा को रोका। यहां तक कि डायर को समर्थन देने के लिए ब्रिटेन में चंदा जुटाया गया, और उसे लाखों पाउंड की वित्तीय सहायता दी गई।

ब्रिटिश समाज भी इस घटना को लेकर बंटा हुआ था। कुछ ने इसे अत्यधिक और अमानवीय माना, जबकि अन्य ने डायर की प्रशंसा की। ‘टाइम्स ऑफ लंदन’ जैसे अखबारों ने इस घटना को लेकर आलोचना की, जबकि ‘मॉर्निंग पोस्ट’ ने डायर की रक्षा की।

ब्रिटेन में कट्टर साम्राज्यवादी गुटों द्वारा “डायर फंड” की स्थापना की गई, जिससे डायर को आर्थिक मदद पहुंचाई गई। यह फंड £26,000 तक पहुंचा, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी राशि थी।

चर्चिल, जो उस समय युद्ध सचिव थे, ने डायर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की, लेकिन सेना परिषद ने निर्णय लिया कि डायर को बिना किसी अन्य दंड के इस्तीफा देने की अनुमति दी जाए।

सेवानिवृत्ति के बाद डायर इंग्लैंड वापस चले गए।डायर ने अपने अंतिम वर्षों में कई स्ट्रोक का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप उसे पक्षाघात और बोलने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिससे वह अधिकतर समय अकेला रहने लगा। 23 जुलाई 1927 को उसकी मृत्यु ब्रिस्टल के पास समरसेट, सेंट मार्टिन में हुई।

अपनी मृत्यु के समय, डायर ने कथित रूप से कहा, “अमृतसर की घटना के बारे में जानने वाले कई लोग कहते हैं कि मैंने सही काम किया, जबकि अन्य का कहना है कि मैंने गलत किया। मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ और अपने निर्माता से जानना चाहता हूँ कि मैंने सही किया या गलत।”

निष्कर्ष

जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, जिसने देशवासियों में गहरा आक्रोश और असंतोष पैदा किया। इस नरसंहार ने न केवल ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों की नफरत को बढ़ाया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता की चाह में भारतीय समाज की एकता और संकल्प शक्ति कितनी गहरी थी।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत ने इस हत्याकांड के खिलाफ भारतीय जनता की प्रतिक्रियाओं को संगठित किया। जलियांवाला बाग की घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि दमन और हिंसा के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध एक प्रभावी औज़ार बन सकता है। इसके अलावा, इस घटना ने विदेशी शासन की क्रूरता को उजागर किया और देश में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया।

आखिरकार, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। यह घटना न केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की भावना को जगाने में सहायक बनी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हर भारतीय को अपनी आवाज उठाने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। इस प्रकार, जलियांवाला बाग की शहादत ने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा, जो आज भी भारतीय लोगों के दिलों में जीवित है।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.