भारत में पर्यावरण आंदोलन का इतिहास और महत्व

भारत में पर्यावरण आंदोलन का इतिहास गहराई और विविधता से भरा हुआ है, जिसमें जमीनी स्तर की सक्रियता, सरकारी हस्तक्षेप, न्यायिक भागीदारी, और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह आंदोलन दशकों से विकसित हुआ है, जिसमें वनों की कटाई, प्रदूषण, और जैव विविधता संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीचे भारत में पर्यावरण आंदोलन के इतिहास का विस्तार से विवरण दिया गया है, जिसमें इसके प्रमुख चरण, महत्वपूर्ण आंदोलन, और संवैधानिक, कानूनी और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण शामिल हैं।

स्वतंत्रता-पूर्व भारत में पर्यावरण चिंताएँ और बिश्नोई आंदोलन

1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से जुड़ी थीं, जो अक्सर पारिस्थितिक संतुलन की तुलना में संसाधनों के दोहन को प्राथमिकता देती थीं। 18वीं सदी में राजस्थान में शुरू हुआ बिश्नोई आंदोलन इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्थानीय समुदायों ने अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया। इसी प्रकार, 1865 के भारतीय वन अधिनियम और 1878 में इसके संशोधन ने ब्रिटिश सरकार को वनों पर नियंत्रण प्रदान किया, जिससे वन संसाधनों का व्यवसायीकरण हुआ।इससे उन आदिवासी समुदायों का विस्थापन हुआ, जो पारंपरिक रूप से इन वनों पर निर्भर थे।

स्वतंत्रता-उपरांत औद्योगीकरण और पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत

स्वतंत्रता के बाद, भारत ने अपने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तेजी से औद्योगीकरण का प्रयास किया, जिसमें आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। हालांकि, औद्योगिक विकास पर इस ध्यान ने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षरण को जन्म दिया। बड़े बांधों का निर्माण, खनन गतिविधियों का विस्तार, और कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए वनों की कटाई ने समुदायों का विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न की।

भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधान

भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। अनुच्छेद 48A राज्य को निर्देशित करता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए कदम उठाए, और अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों का कर्तव्य बनाता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें।

1970 के दशक के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन: चिपको और साइलेंट वैली

चिपको आंदोलन: महिलाओं की भूमिका और वन संरक्षण

1970 का दशक भारत में संगठित पर्यावरण सक्रियता की शुरुआत का प्रतीक है। सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक चिपको आंदोलन था, जो 1973 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन उत्तराखंड (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा) के हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां स्थानीय ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं, ने ठेकेदारों द्वारा पेड़ों को काटने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया। यह अहिंसक विरोध वनों की कटाई और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम था।

साइलेंट वैली आंदोलन: जैव विविधता बचाने की लड़ाई

1970 के दशक में एक और महत्वपूर्ण घटना साइलेंट वैली आंदोलन थी, जो केरल में हुई थी। साइलेंट वैली, जो एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन था, एक प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना से खतरे में था। पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, और स्थानीय समुदायों ने इस परियोजना का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को नष्ट कर देगी। अंततः, 1983 में सरकार ने साइलेंट वैली को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, जिससे आंदोलन को सफलता मिली।

भोपाल गैस त्रासदी और भारत में पर्यावरण आंदोलन पर उसका प्रभाव

भारत के पर्यावरण इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी थी, जो 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो गए। इस आपदा ने औद्योगीकरण के खतरों को उजागर किया और भारत में औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों पर ध्यान बढ़ाया। त्रासदी ने पर्यावरण गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और सक्रियता समूहों के विकास को भी प्रेरित किया। कई NGO, जैसे कि ग्रीनपीस और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE), इस त्रासदी के बाद सक्रिय रूप से पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य करने लगे।

कानूनी ढांचा और न्यायपालिका की भूमिका (1980-1990 का दशक)

1980 और 1990 के दशक में भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। ओलियम गैस रिसाव मामला (1985) जैसे महत्वपूर्ण मामलों ने “प्रदूषक भुगतान करेगा” सिद्धांत की स्थापना की और खतरनाक उद्योगों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्थापित किया। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए इसे स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार में शामिल किया।

पर्यावरण आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले

- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ और प्रदूषण नियंत्रण (1987):ताज महल की पीली होती संगमरमर की समस्या के कारण अदालत ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त उपायों का निर्देश दिया।

- वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1966) और सतत विकास सिद्धांत:इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने “सतत विकास” और “एहतियाती सिद्धांत” की पुष्टि की और प्रदूषकों को हर्जाना देने का आदेश दिया।

1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक और महत्वपूर्ण विकास था, जिसने भारत में पर्यावरणीय विनियमन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया। इसे भोपाल त्रासदी के उत्तर में लागू किया गया था और इसने केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करने का अधिकार दिया।

नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन और क्षेत्रीय पर्यावरण संघर्ष

इस अवधि के दौरान, कई अन्य पर्यावरणीय आंदोलनों ने प्रमुखता हासिल की। नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA), जो सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे मेधा पाटकर द्वारा नेतृत्व किया गया था, ने नर्मदा नदी पर बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया, जो हजारों लोगों को विस्थापित करेगा और विशाल भूमि क्षेत्रों को जलमग्न कर देगा। NBA ने उस विकास मॉडल पर सवाल उठाया जिसने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पर्यावरण और सामाजिक न्याय की तुलना में प्राथमिकता दी।

इसी प्रकार, अप्पिको आंदोलन जो कर्नाटक में चिपको आंदोलन से प्रेरित था, पश्चिमी घाटों को वनों की कटाई से बचाने पर केंद्रित था। यह एक स्थानीय आंदोलन था जिसने क्षेत्र में वनों के संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।

अंतरराष्ट्रीय समझौते और भारत का पर्यावरण आंदोलन

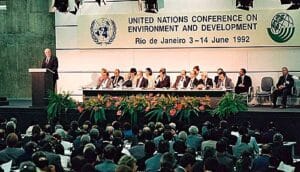

1980 और 1990 के दशक में, भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जैसे कि रियो डी जेनेरियो में 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन ने सतत विकास के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और भारत ने इसके अनुसार कई नीतियों को लागू किया। जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन जैसे कदम इन्हीं अंतरराष्ट्रीय दबावों और आवश्यकताओं के तहत उठाए गए थे।

भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) जैसे समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए, जिनका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना है। इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों ने भारत की पर्यावरणीय नीति को प्रभावित किया, विशेष रूप से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के संदर्भ में।

21वीं सदी में भारत में पर्यावरण आंदोलन की चुनौतियाँ और पहलें

21वीं सदी में, भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, गंगा सफाई मिशन, और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना शामिल हैं। हालाँकि, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, और औद्योगिकीकरण के चलते पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, और जैव विविधता के क्षरण जैसी समस्याएँ अभी भी गंभीर बनी हुई हैं।

निष्कर्ष: भारत में पर्यावरण आंदोलन का भविष्य और संतुलित विकास की राह

भारत में पर्यावरण आंदोलन का इतिहास जमीनी स्तर की सक्रियता, न्यायिक हस्तक्षेप, और समुदायों की पर्यावरणीय चुनौतियों के सामने मजबूती का प्रमाण है। चिपको आंदोलन से लेकर समकालीन जलवायु सक्रियता तक, यह आंदोलन विकसित हुआ है और देश के बदलते पर्यावरणीय परिदृश्य को संबोधित करने के लिए अनुकूलित हुआ है। भारतीय संविधान में जोड़े गए पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, NGO की भूमिका, और अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सभी इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हैं।

जैसे-जैसे भारत विकसित होता जा रहा है, चुनौती यह होगी कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की रक्षा की जा सके। इसके लिए नागरिकों, सरकार, न्यायपालिका, और गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग और सतत प्रयास आवश्यक होंगे।

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.