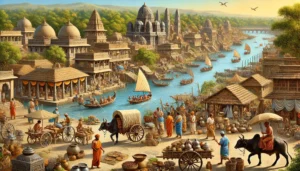

बौद्धकालीन भारत में नगरिकरण का विस्तार भारतीय इतिहास में आर्थिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस समय गंगा के मैदानों में नई बसाहटें, लौह-उपकरणों का बढ़ता उपयोग, कृषि उत्पादन में सुधार और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार देखा गया। बुद्ध के समय से आरंभ होता यह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन बाद में मौर्य और उत्तर-मौर्य काल को भी गहराई से प्रभावित करता है।

इस लेख में शामिल है:

- नगरों का उदय और महाजनपदों की आर्थिक भूमिका

- कृषि तकनीक, हल-चलन और उर्वर भूमि का उपयोग

- व्यापार मार्गों का प्रसार – उत्तरापथ और दक्षिणापथ

- शिल्पकारों और व्यापारी संघों (श्रेणी–श्रेणी) का विकास

- मुद्रा-व्यवस्था और अंतरक्षेत्रीय व्यापार

- बौद्ध धर्म का व्यापारिक वर्ग पर प्रभाव

बुद्धकालीन आर्थिक दशा और द्वितीय नगरीकरण

बुद्धकालीन युग में गंगा घाटी के आर्थिक जीवन का एक प्रमुख लक्षण नगरीकरण था। इस नगरीकरण में विशाल भवनों और घनी आबादी वाली बस्तियों का विकास हुआ था, जैसा कि गार्डन चाइल्ड ने वर्णित किया। उनके अनुसार, एक नगर में केवल खाद्य उत्पादन से हटकर विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे, जैसे शासक, शिल्पी, व्यापारी, कलाकार, वैज्ञानिक, और लेखक आदि। ये लोग नगर के बाहरी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनाज पर निर्भर रहते थे। चाइल्ड ने विशेष रूप से यह बताया कि शहर में शिल्प विशेषज्ञों की उपस्थिति और उत्पादकों से अधिशेष प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण था।

नगरीकरण की विशेषताएं

गार्डन चाइल्ड ने नगरीकरण की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है, जिनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:

- दैवी शासक की उपस्थिति: नगर में एक शासक की भूमिका थी, जो उसके प्रशासन को सुनिश्चित करता था।

- लिपि और तकनीकी विकास: लेखन प्रणाली और वैज्ञानिक, तकनीकी प्रगति भी शहरों की एक विशेषता थी।

- विदेशी व्यापार का विस्तार: नगरों में व्यापार का विकास हुआ, जो वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता था।

एडम्स का मानना था कि नगरीकरण का निर्धारण मुख्यतः विस्तृत आकार और घनी आबादी से होता है, और उसमें विशिष्ट शिल्पों की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। वहीं आर. एस. शर्मा के अनुसार, शहर का वास्तविक स्वरूप केवल उसके आकार और आबादी से नहीं बल्कि वहां की जीवन गुणवत्ता और विभिन्न व्यवसायों से भी पहचाना जा सकता है।

नगरीकरण की प्रक्रिया और शहरी जीवन की विशिष्टताएँ

शहरी जीवन में गैर-कृषकों की बहुलता थी, और उनके रहने के स्थानों को ही नगर का रूप दिया गया। नगरीकरण में शिल्पियों का जमावड़ा और मुद्रा आधारित व्यापार महत्वपूर्ण तत्व माने जाते थे। ए. एन. घोष के अनुसार, नगरों की ओर ग्रामीण जनसंख्या का पलायन भी नगरीकरण का प्रमुख तत्व था। प्राचीन स्थापत्य ग्रंथों में नगरों का उल्लेख विभिन्न वर्गों और शिल्पियों की बस्ती के रूप में मिलता है।

ग्यारहवीं शताब्दी के वैयाकरण कैयट ने नगर की परिभाषा में लिखा है कि नगर वही है जो दीवार और खाई से सुरक्षित हो, जहां शिल्पियों और व्यापारियों के संघ और उनके नियम तथा रीति-रिवाज प्रचलित हों। इस प्रकार नगर में गैर-कृषकों की अधिकता थी, और शहरों का विकास तथा गिरावट व्यापार के उतार-चढ़ाव से जुड़ा हुआ था।

बौद्धकालीन भारत में नगरीकरण

बुद्धकालीन भारत में नगरीकरण के इन सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद पहली बार इसी युग में नगरीकरण का वर्णन मिलता है। इसका कारण गंगा घाटी में लोहे के उपकरणों का उपयोग था, जिससे कृषि में वृद्धि हुई। इस काल में व्यापार और शिल्प कार्यों में भी उन्नति हुई। सिक्कों का प्रयोग बढ़ने लगा, जो नगरीय विकास का प्रतीक था। राजनैतिक और धार्मिक कारणों ने भी इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया।

जैन और बौद्ध धर्मों के उदय ने व्यापारियों और व्यवसायियों को सामाजिक मान्यता दी, जिसने नगरीकरण को गति दी। बुद्ध ने तो सूदखोरी को एक सम्मानजनक व्यवसाय माना, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त वातावरण बना। इस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी कारण नगरीकरण के लिए अनुकूल थे।

बुद्ध काल में नगरों का विकास

बुद्ध काल में नगरों का तेजी से विकास हुआ। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में छः प्रमुख नगरों का उल्लेख मिलता है:

- चम्पा

- राजगृह

- श्रावस्ती

- साकेत

- कौशाम्बी

- वाराणसी

इसके अलावा वैशाली, मिथिला, प्रतिष्ठान, उज्जयिनी, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी इस काल में मौजूद थे। पश्चिमोत्तर भारत का तक्षशिला भी एक प्रमुख नगर था। इतिहासकार डी. एन. झा के अनुसार, ईसा पूर्व छठी से तीसरी शताब्दी के बीच भारत में 40 नगरों का अस्तित्व था। ये नगर बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र बने, और बौद्ध साहित्य, जो इस युग की देन है, नगरीय संस्कृति से प्रभावित था।

बुद्धकालीन कृषि व्यवस्था

बौद्धकाल में कृषि लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत थी। लोहे के उपकरणों का उपयोग बढ़ने के कारण गंगा घाटी में उत्पादन की अधिकता हुई, जिससे अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति बनी। इस युग के कई स्थलों की खुदाइयों में लोहे के उपकरण मिले हैं, जो कृषि कार्य में अधिक भूमि के उपयोग में सहायक थे। भूमि का बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के पास था, जो अनेक श्रमिकों को काम पर रखते थे।

बुद्धकालीन गांवों की शासन व्यवस्था

गांवों में कृषि योग्य भूमि को ‘क्षेत्र’ कहा जाता था, जो व्यक्ति की निजी संपत्ति मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त चारागाह भी होते थे, जिन्हें ‘वन’ अथवा ‘दाव’ कहा जाता था, जहां सभी गांववासी अपनी गाय-बकरियां चराते थे। गाँव का शासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसमें प्रमुख लोग शामिल होते थे। ग्राम सभा का अध्यक्ष मुखिया या ग्रामभोजक होता था, जो कर वसूल कर सम्राट को देता था। भूमि कर उपज का छठा से बारहवां हिस्सा होता था। ग्राम सभा भूमि प्रबंधन, विवाद निपटारा, और सड़कों, नहरों, तालाबों आदि का निर्माण करती थी।

ग्रामवासियों का आत्मनिर्भर जीवन

गांव के लोग अपनी जरूरत की अधिकांश चीजें अपने गांव में ही प्राप्त कर लेते थे, जिससे वे आत्मनिर्भर थे। इनमें सहकारिता की भावना विकसित हो चुकी थी और उनका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। अपराध नगण्य थे, और जातक ग्रंथों के अनुसार एक ही व्यवसाय के लोग अक्सर एक गांव में बसते थे।

बुद्धकालीन भारत में व्यवसाय और उद्योग-धन्धे, व्यवसाय और उद्योग-धन्धों की उन्नति

बुद्धकाल के दौरान उत्तरी भारत में व्यवसाय और उद्योग-धन्धों का स्तर अत्यंत ऊँचा था। जातक ग्रंथों में अठारह प्रकार के उद्यमों का वर्णन मिलता है, जिनमें बढ़ई, लोहार, चर्मकार, चित्रकार जैसी कारीगरी शामिल थी। ये उद्यम न केवल समाज की जरूरतों को पूरा करते थे, बल्कि आर्थिक प्रगति में भी योगदान देते थे। बढ़ई को ‘बड्ढ़की’ कहा जाता था, जिसका कार्य गाड़ियों, फर्नीचर और जहाजों का निर्माण था। मज्झिम निकाय के अनुसार, एक ‘बड्ढ़की ग्राम’ का उल्लेख मिलता है जहाँ फर्नीचर और समुद्री जहाज बनाए जाते थे।

धातु और पत्थर के काम में कुशलता

धातु का काम करने वाले कारीगरों को ‘कम्मार’ कहा जाता था। पत्थर का काम करने वाले ‘पाषाण कोट्टक’ के रूप में जाने जाते थे। इनके अलावा, हाथीदांत की वस्तुएं बनाने वाले, जुलाहे, स्वर्णकार, कुम्हार, धनुष-बाण बनाने वाले, वैद्य, ज्योतिषी, नाई और शिकारी आदि का भी समाज में उल्लेखनीय स्थान था।

सम्मान और हीनशिल्प की धारणा

हालांकि समाज में सभी व्यवसायों का समान सम्मान नहीं था। कुछ कार्यों को ‘हीनशिल्प’ कहा जाता था, जिनमें शिकारी, मछुआरे, बूचड़, कर्मकार, गायक, नर्तक, संपेरे, नाई और बर्तन बनाने वाले शामिल थे। इन शिल्पों को समाज में ऊंचे दर्जे का स्थान नहीं मिला था।

व्यवसायों के विशिष्ट नगर और गाँव

कुछ स्थान विशेष व्यवसायों के लिए प्रसिद्ध थे। अलग-अलग नगरों में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यवसायों का विशेष योगदान था, जो वहाँ के उद्योग-धन्धों की पहचान बन गए थे।

श्रेणियों का संगठन

श्रेणियों का महत्व और संरचना

व्यवसायियों ने अपने-अपने संगठनों का निर्माण किया था, जिन्हें ‘श्रेणी’ कहा जाता था। जातक ग्रंथों और धर्मसूत्रों में इन श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ‘श्रेणी’ एक प्रकार का संगठन था, जिसमें एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले लोग शामिल होते थे। ये संगठनों की व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप की ‘गिल्ड्स’ (Guilds) जैसी थी। जातक ग्रंथ अठारह श्रेणियों का जिक्र करते हैं, जो बताते हैं कि हर महत्वपूर्ण व्यवसाय की अपनी श्रेणी होती थी।

श्रेणियों के अध्यक्ष और प्रबंधन

श्रेणियों का सर्वोच्च पद ‘श्रेष्ठिन्’ या ‘प्रधान’ का होता था, जिसे ‘सेट्ठी’ या ‘जेष्ठक’ भी कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान ‘सार्थवाह’ कहलाता था। श्रेष्ठि के पास सलाहकार सभा होती थी, जो उसे सुझाव देती थी। कई बार यह पद आनुवंशिक होता था और एक ही परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था।

श्रेणियों के अधिकार और कर्तव्य

श्रेणियों के पास कार्यकारी और न्यायिक अधिकार होते थे। ये संगठन बैंक की भूमिका भी निभाते थे, वस्तुओं की कीमत, मजदूरी और नाप-तौल को तय करते थे, और अपने सदस्यों के सामाजिक जीवन को भी नियंत्रित करते थे। इनके पास सेना भी होती थी, जिसके बल पर वे कभी-कभी राजाओं की निरंकुशता का विरोध भी कर सकते थे। श्रेणियों के नियमों को ‘श्रेणी-धर्म’ कहा गया है, और इनके पास अपने न्यायालय भी होते थे, जिनके निर्णयों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती थी।

व्यवसायियों के संगठन में पदाधिकारी

श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए ‘भाण्डागारिक’ नामक पदाधिकारी का अस्तित्व था। बड़े नगरों के व्यापारी संगठनों के प्रमुख को ‘महात्रेष्ठि’ कहा जाता था। जैसे, श्रावस्ती के व्यापारियों के संगठन का महात्रेष्ठि अनाथपिंडक और कौशाम्बी के व्यापारियों का महाश्रेष्ठि घोषक था। इन्होंने क्रमशः जेतवन और घोषिताराम के महाविहारों का निर्माण कराया था।

व्यवसायों में आनुवंशिकता और परिवर्तन

बुद्धकाल में व्यवसाय सामान्यतः पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे। यह देखा गया कि पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को अपनाता था। हालाँकि, कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जातक ग्रंथों के अनुसार, ब्राह्मण और क्षत्रिय भी वर्णेतर व्यवसाय अपनाते थे। कई ब्राह्मणों को कृषि, पशुपालन, आखेट, बढ़ई और बुनाई जैसे कार्य करते हुए दिखाया गया है। शाक्य और कोलिय क्षत्रियों को कृषि करते हुए भी पाया गया।

सामाजिक अनुकूलन और व्यावसायिक प्रवृत्ति

समय के साथ व्यवसायिक वर्गों में बदलाव भी आने लगे और विभिन्न समुदाय नए व्यवसायों को अपनाने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ श्रेणियाँ कालांतर में जातियों का रूप ले गईं, जिससे व्यवसायों का सामाजिक ढांचा और मजबूत हुआ।

व्यापार और वाणिज्य का विकास

बुद्धकाल में गंगा घाटी में आई नगरीकरण की क्रांति ने देश में एक संपन्न व्यापारी वर्ग को जन्म दिया, जो अतिरिक्त उत्पादन को उन क्षेत्रों तक पहुंचाते थे जहां इसकी कमी होती थी। इस काल में आंतरिक और बाहरी, दोनों ही प्रकार का व्यापार काफी उन्नति पर था। उत्तरी दकन में गंगा घाटी के विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले मृदभांड (NBP) कहा जाता है, मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच नियमित व्यापार होता था।

प्रमुख व्यापारिक नगर और मार्ग

इस काल में कई प्रसिद्ध व्यापारिक नगर विकसित हो चुके थे। व्यापारी अपने माल को गाड़ियों में लादकर दूर-दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाते थे। जातक ग्रंथों में बड़े कारवां का जिक्र मिलता है, जिनमें 500 से 1000 गाड़ियों तक के काफिले एक साथ यात्रा करते थे। बुद्ध की मुलाकात बेलथा नामक एक व्यापारी से हुई, जो 500 गाड़ियों में चीनी के सीरे से भरे घड़े लेकर जा रहा था। व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा का इंतजाम भी जरूरी था, क्योंकि कई बार चोर-डाकू व्यापारियों को लूट लिया करते थे। कारवां का नेतृत्व ‘सार्थवाह’ नामक प्रमुख करता था, जिसके निर्देशन में व्यापारी यात्रा करते थे। मार्ग में सुरक्षा के लिए रक्षक भी साथ होते थे।

जातक ग्रंथों के अनुसार, श्रावस्ती से प्रारंभ होकर एक व्यापारिक मार्ग पूर्व में राजगृह और उत्तर-पश्चिम में तक्षशिला तक जाता था। कौशाम्बी, जो गंगा-यमुना के संगम के पास स्थित था, व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका था। गंगा और यमुना के जलमार्गों का उपयोग भी व्यापारी करते थे। सहजाति गंगा के किनारे स्थित व्यापारिक स्थल था जहां से व्यापारिक मार्ग यमुना के रास्ते कौशाम्बी तक जाता था। उस समय नदियों को पार करने के लिए पुल नहीं थे, इसलिए व्यापारी नावों और जहाजों का प्रयोग करते थे।

बाहरी देशों के साथ व्यापार

भारतीय व्यापारी माल लादकर बाहरी देशों में भी जाते थे। इन व्यापारिक काफिलों में 500 से 700 व्यापारी एक ही जहाज में यात्रा करते थे। पेरिप्लस और प्लिनी के विवरणों से ज्ञात होता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। विभिन्न देशों के व्यापारी भारत के भृगुकच्छ और सोपारा जैसे बंदरगाहों पर आते थे। भारतीय व्यापारी बाहर रेशम, मलमल, चाकू, अस्त्र-शस्त्र, कालीन, हाथी-दांत के उपकरण, और आभूषण निर्यात करते थे। जातक ग्रंथों में चंपा से सुवर्णभूमि (बर्मा) और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति होते हुए लंका तक जाने वाले मार्गों का उल्लेख मिलता है।

बाजारों और व्यापारिक संगठनों की संरचना

प्रमुख नगरों में बाजार लगते थे जहां वस्त्र, तेल, सुगंधित द्रव्य, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान का क्रय-विक्रय होता था। हालांकि, खाद्य पदार्थों की बिक्री नगर के द्वार पर ही होती थी। बाजार में मोल-भाव की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं थी; यह कीमतें मोल-भाव द्वारा तय की जाती थीं। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन भी इस समय में हो चुका था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में सिक्के ‘कहापण’ का उल्लेख मिलता है, जिनके स्वरूप में तांबे और चांदी के सिक्के होते थे। इन्हें ‘आहत सिक्के’ (Punch-Marked Coins) भी कहा जाता था। कालांतर में इन सिक्कों पर राज्य का अधिकार हो गया और विभिन्न स्थलों की खुदाई से इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं।

उधार और साझेदारी व्यापार

व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी का चलन था। जातक ग्रंथों में स्थायी, अस्थायी और सामयिक साझेदारी का उल्लेख मिलता है। कई व्यापारी मिलकर सामूहिक पूंजी लगाते और लाभ को बराबर बांट लेते थे। कई स्थानों पर 500 व्यापारियों का समूह नौकाएं खरीदता और माल बेचता था। उधार देने का व्यवसाय भी प्रचलित था, जिससे व्यापारियों को अच्छा ब्याज मिलता था। बुद्ध ने भी इस व्यवसाय को मान्यता दी थी।

समाज में व्यापारियों की स्थिति और प्रभाव

बुद्धकालीन भारत में नगरीकरण और कृषि, व्यापार और व्यवसाय की प्रगति के कारण व्यापारियों के पास बड़ी मात्रा में संपत्ति संचित हो गई, जिससे वे समाज में एक विशेष स्थान हासिल करने लगे। श्रावस्ती का अनाथपिंडक और कौशाम्बी के कुछ पूंजीपति इस समय के प्रमुख व्यापारी थे, जिनका तत्कालीन शासकों पर भी अच्छा प्रभाव था।

इस नगरीकरण और व्यापारिक प्रगति ने पुराने कबाइली संगठनों को समाप्त कर दिया, जिससे समाज में धनी और गरीब वर्ग का स्पष्ट विभाजन हो गया। इस दौरान मध्यवर्ग का भी उदय हुआ, जो नगरों में सभ्य जीवन व्यतीत करने लगा। जातक ग्रंथों में ‘गृहपति’ शब्द का उल्लेख प्रायः इन्हीं मध्यवर्गीय नागरिकों के लिए किया गया है।

Further Reference

1. Gordon Childe, : Urban Revolution – Ancient Cities of the Indus.

2. Adams, : The Natural History of Urbanism – Ancient Cities of the Indus.

3. R. S. Sharma, : Urban Decay in India

4. M.L. Bose, Economic History of Ancient India (An): 300 B.C.-A.D. 700

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.