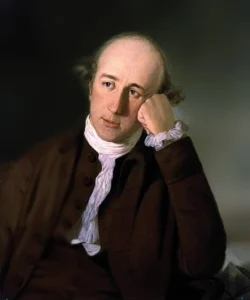

वॉरेन हैस्टिंग्स और उनके प्रशासनिक तथा राजस्व सुधार

1772 में वॉरेन हैस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हुए बंगाल पर विजय प्राप्ति के अधिकार से शासन करने का निर्णय लिया। इस समय कंपनी को शासन के लिए एक मजबूत प्रशासन की आवश्यकता थी। वॉरेन हैस्टिंग्स के सामने कई कठिन कार्य थे। उन्हें बंगाल में एक कार्यशील प्रशासन स्थापित करना था। इसके अलावा, उन्होंने कंपनी को एक व्यापारिक संगठन से प्रशासनिक संस्था में बदलने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कंपनी के वित्त को सुधारें और वाणिज्य को बढ़ावा दें। इसके लिए उन्होंने कई सुधार लागू किए, जिनकी चर्चा हम करेंगे।

प्रशासनिक सुधार

वॉरेन हैस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत 1772 में हुई। इस वर्ष कंपनी के निदेशकों ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके तहत, राष्ट्रपति और परिषद को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के समग्र राजस्व का प्रबंधन करने का अधिकार सौंपा गया। इसके साथ ही, वॉरेन हैस्टिंग्स ने दो डिप्टी दीवानों—मोहम्मद रजा ख़ान और राजा शिताब राज को हटा दिया।

इसके बाद, गवर्नर और परिषद ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया और कंपनी ने अपने अधिकारियों को कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। इन कलेक्टरों को राजस्व के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, बंगाल का समग्र प्रशासन कंपनी के अधिकारियों के हाथों में आ गया। हालांकि, नवाब को शाही सम्मान मिलता रहा, लेकिन उन्हें शासन में कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया। इसके बावजूद, नवाब मुबारक-उद-दौला के अभिभावक के रूप में मीर जाफ़र की विधवा, मुन्नी बेगम को नियुक्त किया गया और नवाब की भत्ते को 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दिया गया।

इसके साथ ही, वॉरेन हैस्टिंग्स ने सम्राट शाह आलम के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित किया। उन्होंने सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक राशि का भुगतान बंद कर दिया। इसके अलावा, 1765 में क्लाइव द्वारा सम्राट को सौंपे गए इलाहाबाद और कड़ा के जिले भी वापस ले लिए गए और अवध के नवाब को 50 लाख रुपये में बेच दिए गए। हैस्टिंग्स ने यह तर्क दिया कि सम्राट ने मराठों के साथ सुरक्षा समझौता किया था। हालांकि, सम्राट को इससे पहले इसके परिणामों के बारे में चेतावनी नहीं दी गई थी। इस निर्णय को एकतरफा और निहायत ही कठोर माना गया।

राजस्व सुधार

भारत में भूमि राजस्व प्रशासन की पुरानी प्रणाली मुग़ल साम्राज्य के दौरान स्थापित हुई थी। लेकिन वॉरेन हैस्टिंग्स के समय तक वह प्रणाली टूट चुकी थी। कंपनी को जो प्रणाली विरासत में मिली, वह पूरी तरह से भ्रमित थी। बेडेन पॉवेल ने इस बारे में कहा था, “कुछ विचार या प्रक्रिया, जो कर दरों के पुनर्निर्धारण के लिए अपेक्षित थे, वे पूरी तरह से गायब हो गए थे।” इस स्थिति को सुधारने के लिए वॉरेन हैस्टिंग्स ने कई प्रयोग किए।

पहले पांच वर्षीय समझौते का प्रयास

1772 में, वॉरेन हैस्टिंग्स ने भूमि राजस्व के लिए एक पांच वर्षीय समझौता किया। इस समझौते के तहत, ज़मींदारों को केवल कर एकत्र करने वाले के रूप में माना गया और उनके पास भूमि के कोई अधिकार नहीं थे। इस व्यवस्था में कोई भी ज़मींदार को प्राथमिकता नहीं दी गई और कई बार उन्हें नीलामी में भाग लेने से भी हतोत्साहित किया गया। अधिकांश राजस्व अनुबंधकर्ता सट्टेबाज़ थे, जिनका भूमि में कोई स्थायी हित नहीं था। उन्होंने किसानों से अत्यधिक कर वसूलने की कोशिश की।

इस समय के दौरान, कलेक्टर्स की भूमिका भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने निजी व्यापार में भी भाग लिया। इसके बाद, 1773 में संग्रह प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए। कलेक्टर्स को भारतीय दीवानों से बदल दिया गया और छह प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया, जिनका कार्य दीवानों की निगरानी करना था। समग्र जिम्मेदारी कलकत्ता में राजस्व समिति के हाथों में थी।

हालांकि, पांच वर्षीय समझौता पूरी तरह से विफल हो गया। किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। भूमि का मूल्यांकन अधिक था और करों की दर बहुत ऊंची थी। इसके अलावा, संग्रह की प्रक्रिया में कठोरता ने किसानों को परेशान कर दिया। कई राजस्व अनुबंधकर्ता भारी बकाया में फंस गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसान अपनी ज़मीन छोड़कर भाग गए।

वार्षिक समझौता

1776 में, जब पांच वर्षीय समझौता समाप्त हुआ, तो वॉरेन हैस्टिंग्स ने फिर से वार्षिक समझौते का रास्ता अपनाया। इस बार ज़मींदारों को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद 1781 में कुछ और बदलाव किए गए। प्रांतीय परिषदों को समाप्त कर दिया गया और कलेक्टर्स को जिलों में फिर से नियुक्त किया गया। हालांकि, उन्हें राजस्व के समझौते में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। समग्र निगरानी अब कलकत्ता में राजस्व समिति के हाथों में थी।

सुधारों का समग्र मूल्यांकन

वॉरेन हैस्टिंग्स की भूमि राजस्व प्रणाली में कई गंभीर खामियाँ थीं। उनका केंद्रीकरण की ओर रुझान एक प्रभावी राजस्व संग्रह प्रणाली की स्थापना में बाधा बना। उनकी नीतियों के कारण न केवल किसानों को कठिनाइयाँ आईं, बल्कि कंपनी को भी राजस्व संग्रह में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1782 में सर जॉन शोर ने कहा था, “अब जिलों की वास्तविक स्थिति 1774 से कम ज्ञात है और राजस्व पहले से कहीं अधिक अनजाना है।” इसके अलावा, वॉरेन हैस्टिंग्स के शासन के बाद, बंगाल में अकाल, विद्रोह और अन्य समस्याओं का सामना किया गया।

कॉर्नवॉलिस ने 1789 में यह टिप्पणी की कि “हिंदुस्तान में कंपनी की एक-तिहाई ज़मीन अब जंगल बन चुकी है, जिसमें केवल जंगली जानवर रहते हैं।” यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वॉरेन हैस्टिंग्स की भूमि राजस्व नीति पूरी तरह से असंतोषजनक थी और इसके परिणामस्वरूप कई समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

न्यायिक सुधार

वॉरेन हैस्टिंग्स ने बंगाल में न्याय व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की। इससे पहले, बंगाल में न्याय व्यवस्था बहुत खराब थी। ज़मींदार ही मामलों का निपटारा करते थे। उनकी न्यायिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार था। छोटे अपराधियों से भारी दंड लिया जाता था, जबकि बड़े अपराधों को माफ कर दिया जाता था। यह स्थिति और भी खराब हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ और उनके एजेंट भारतीय अदालतों में हस्तक्षेप करते थे।

वॉरेन हैस्टिंग्स ने इस स्थिति को बदलने के लिए कदम उठाए। 1772 में, उन्होंने जिला स्तर पर दो अदालतें बनाई। पहली थी दीवानी अदालत, जो नागरिक मामलों को देखती थी। इसमें कलेक्टर का प्रमुख रोल था। हिंदू मामलों में हिंदू कानून और मुसलमान मामलों में मुसलमान कानून लागू किया जाता था। दीवानी अदालत में 500 रुपये तक के मामलों का फैसला हो सकता था। इससे ऊपर के मामलों की अपील सदार दीवानी अदालत में की जाती थी। यह अदालत कलकत्ता में होती थी और इसके अध्यक्ष के अलावा दो अन्य सदस्य होते थे।

दूसरी अदालत थी फौजदारी अदालत, जो आपराधिक मामलों को देखती थी। इसे भारतीय अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता था। कलेक्टर का भी इसमें कुछ अधिकार था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साक्ष्य सही तरीके से प्रस्तुत किए जाएं और फैसला निष्पक्ष हो। फौजदारी अदालत में मुसलमान कानून का पालन किया जाता था। हालांकि, यह अदालत मौत की सजा या संपत्ति की जब्ती का आदेश नहीं दे सकती थी। इसके लिए सदार निजामत अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती थी।

सुप्रीम कोर्ट का गठन

1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस कोर्ट का अधिकार सभी ब्रिटिश नागरिकों पर था। हालांकि, कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में यह अदालत भारतीयों पर भी अपना अधिकार रखती थी। लेकिन अन्य जगहों पर भारतीयों के मामलों को सुप्रीम कोर्ट तभी सुनता था, जब दोनों पक्षों की सहमति हो। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी कानून लागू होता था, जबकि सदार दीवानी अदालत और सदार निजामत अदालत में हिन्दू और मुसलमान कानून के तहत मामले निपटाए जाते थे। दोनों अदालतों के बीच अधिकार क्षेत्र में कई बार टकराव होते थे। इस समस्या को हल करने के लिए, वॉरेन हैस्टिंग्स ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इम्पी को सदार दीवानी अदालत का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। हालांकि, कंपनी के निदेशकों ने इस नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी और इम्पी को 1782 में इस्तीफा देना पड़ा।

वॉरेन हैस्टिंग्स के कानूनों का संहिताकरण

वॉरेन हैस्टिंग्स ने हिन्दू और मुसलमान कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। 1776 में, संस्कृत में ‘कोड ऑफ गेंटू लॉज’ का अनुवाद किया गया। इसके बाद, 1791 में, विलियम जोन्स और कोलब्रूक ने हिन्दू कानून पर एक संकलन प्रकाशित किया। इसके अलावा, फतवाई-ए-आलमगीरी का भी अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश की गई।

रेगुलेटिंग एक्ट और काउंसिल में संघर्ष

1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासन का जिम्मा गवर्नर-जनरल को सौंपा गया। उन्हें चार काउंसलर्स द्वारा सहायता दी जाती थी। गवर्नर-जनरल काउंसल की बैठकों की अध्यक्षता करते थे, लेकिन यदि कोई वोट बराबरी पर होता, तो गवर्नर-जनरल का निर्णायक वोट माना जाता था। तीन काउंसलर्स की उपस्थिति से बैठक वैध मानी जाती थी।

इस एक्ट के तहत वॉरेन हैस्टिंग्स को पहले गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। कलेवरिंग, फ्रांसिस, मॉनसन और बैरवेल को काउंसलर्स के रूप में नामित किया गया। बैरवेल पहले से भारत में था, लेकिन बाकी तीन काउंसलर्स अक्टूबर 1774 में भारत पहुंचे।

नए काउंसलर्स का दृष्टिकोण और संघर्ष की शुरुआत

जब नए काउंसलर्स भारत पहुंचे, तो वे पहले से ही वॉरेन हैस्टिंग्स को भ्रष्ट मानते थे। उनमें से फ्रांसिस सबसे अधिक महत्वाकांक्षी थे। वे चाहते थे कि हैस्टिंग्स को हटा दिया जाए और वे खुद गवर्नर-जनरल बनें। जैसे ही काउंसलर्स कलकत्ता पहुंचे, उनके और हैस्टिंग्स के बीच विवाद शुरू हो गया। उन्होंने शिकायत की कि उनका स्वागत ठीक से नहीं किया गया और इसे “नीच और अपमानजनक” बताया।

यह एक बुरी शुरुआत थी। काउंसल की पहली बैठक में ही नए काउंसलर्स ने हैस्टिंग्स के पुराने फैसलों की जांच की मांग की। उन्होंने अवध के नवाब से जुड़े कागजात और रूहेला युद्ध के बारे में दस्तावेज़ काउंसल के सामने लाने को कहा।

वॉरेन हैस्टिंग्स की प्रतिक्रिया

जब वॉरेन हैस्टिंग्स ने इन कागजात को पेश करने से मना किया, तो काउंसल का बहुमत निर्णय लिया कि मिडलटन को लखनऊ से वापस बुला किया जाए और रूहेला युद्ध को “अन्यायपूर्ण और नीतिहीन” बताया जाए। इसके बाद, काउंसल ने कंपनी की सेना को रोहिलखंड से वापस बुलाने का आदेश दिया। इसके अलावा, ब्रिस्टो को लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया और नवाब के साथ नया संधि किया गया। इस संधि के तहत नवाब को कंपनी को अधिक राशि देने के लिए कहा गया।

भूमि राजस्व पर आलोचना

काउंसल की तिकड़ी ने पांच साल की भूमि राजस्व नीति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि हैस्टिंग्स ने नीलामी में भूमि किराया अधिक दिखाया, जिसे भुगतान नहीं किया जा सका। इसके बाद, फ्रांसिस ने एक स्थायी भूमि राजस्व नीति पेश की। काउंसल ने हैस्टिंग्स द्वारा स्थापित नई आपराधिक अदालतों की भी आलोचना की और एक प्रस्ताव पास किया जिसमें नवाब को निज़ामत के सारे अधिकार लौटा दिए गए। मोहम्मद रजा खान को नायब-सूबेदार के रूप में बहाल किया गया।

विदेशी नीति पर मतभेद

काउंसल ने विदेशी नीति पर भी हैस्टिंग्स के खिलाफ आपत्ति जताई। उनका मानना था कि हैस्टिंग्स ने मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जो कि कंपनी के विस्तार की इच्छा का हिस्सा था। इस प्रकार, काउंसल में हैस्टिंग्स के खिलाफ विरोध जारी था।

हैस्टिंग्स की स्थिति में बदलाव

लगभग दो वर्षों तक, अक्टूबर 1774 से सितंबर 1776 तक, काउंसल में बहुमत ने अपनी सत्ता पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। 5 सितंबर 1776 को मॉनसन की मृत्यु हो गई, जिससे हैस्टिंग्स को काउंसल में बहुमत मिल गया। हैस्टिंग्स ने इस बारे में लॉर्ड नॉर्थ को लिखा, “इससे मुझे मेरी संवैधानिक स्थिति का अधिकार फिर से मिल गया है।” अब काउंसल में केवल तीन सदस्य रह गए थे और बैरवेल उनके पक्ष में था। इस प्रकार, हैस्टिंग्स ने काउंसल में पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया।

वॉरेन हैस्टिंग्स का इस्तीफा और कलेवरिंग का विरोध

मार्च 1775 में, वॉरेन हैस्टिंग्स ने गुस्से में आकर अपने लंदन एजेंट कर्नल मैक्लेन को इस्तीफा देने के लिए लिखा था। यह बात अक्टूबर 1776 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेजी गई। कोर्ट ने नवंबर 1776 में एडवर्ड व्हीलर को हैस्टिंग्स के स्थान पर नियुक्त किया और कलेवरिंग को गवर्नर-जनरल बनाने का निर्णय लिया। हालांकि, मॉनसन की मृत्यु के बाद हैस्टिंग्स ने अपना मन बदल लिया और लंदन में अपने एजेंट को इसके बारे में सूचित किया।

कलेवरिंग का पदभार ग्रहण

कोर्ट के आदेश 14 जून 1777 को भारत पहुंचे। 20 जून 1777 को कलेवरिंग ने गवर्नर-जनरल के रूप में शपथ ली। हालांकि, हैस्टिंग्स ने कलेवरिंग को पद सौंपने से मना कर दिया। उनका कहना था कि लंदन के एजेंट ने अपनी शक्ति से बाहर जाकर यह आदेश दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट ने हैस्टिंग्स के पक्ष में निर्णय दिया।

संघर्ष का निरंतर जारी रहना

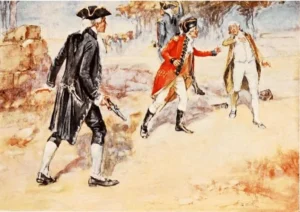

1777 के अंत में एडवर्ड व्हीलर भारत में पहुंचे थे, लेकिन व्हीलर का चरित्र कमजोर था और इस कारण फ्रांसिस के प्रभाव में आने का खतरा था। फिर से किस्मत ने हैस्टिंग्स का साथ दिया क्योंकि कलेवरिंग 30 अगस्त 1777 को निधन हो गया। हालांकि, फ्रांसिस ने फिर भी अपनी विरोधी भूमिका जारी रखी। 1780 की शुरुआत में, हैस्टिंग्स और फ्रांसिस के बीच एक सुलह हुई, लेकिन यह सुलह ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। दोनों के बीच एक द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसिस घायल हो गए। यह संघर्ष दिसंबर 1780 में तब समाप्त हुआ, जब फ्रांसिस अपने घर लौट गए।

कुछ वर्षों बाद, हैस्टिंग्स ने इस संघर्ष के बारे में लिखा, “मेरे विरोधी बीमार पड़े, मरे और चले गए।”

वाणिज्यिक सुधार

वॉरेन हैस्टिंग्स ने बंगाल में व्यापार को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। पहले, ज़मींदारी क्षेत्रों में कई कस्टम हाउस थे, जिनसे व्यापार में रुकावट आती थी। हैस्टिंग्स ने इन्हें समाप्त कर दिया और केवल पांच कस्टम हाउस रखे – कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। साथ ही, व्यापारियों पर लागू शुल्क को घटाकर 24% कर दिया गया। अब, सभी व्यापारी, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपीय, समान शुल्क देते थे।

इसके अलावा, हैस्टिंग्स ने दस्तक (free pass) के दुरुपयोग को भी नियंत्रित किया। दस्तक वह पास था, जिसे कंपनी के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता था, ताकि उनके निजी व्यापार में कोई शुल्क न लगे। हैस्टिंग्स ने यह सुनिश्चित किया कि इसका दुरुपयोग न हो।

निष्कर्ष

वॉरेन हैस्टिंग्स के प्रशासनिक और राजस्व सुधारों के प्रयासों ने कुछ बदलावों को जन्म दिया, लेकिन वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। उनका केंद्रीकरण की ओर रुझान और भूमि की अत्यधिक मूल्यांकन नीति ने पूरे बंगाल में किसान वर्ग को कठिनाइयों का सामना कराया। इन सुधारों ने अंततः अकाल, विद्रोह और अन्य समस्याओं को जन्म दिया। इसके बावजूद, वॉरेन हैस्टिंग्स ने भारतीय प्रशासन की नींव रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

वॉरेन हैस्टिंग्स के शासनकाल में काउंसल में लगातार संघर्ष चलता रहा। नए काउंसलर्स, विशेष रूप से फ्रांसिस, ने हमेशा उनके खिलाफ विरोध जताया। कई बार बहुमत की सत्ता भी उनके खिलाफ गई, लेकिन हैस्टिंग्स ने अपनी स्थिति को बनाए रखा। इसके बावजूद, काउंसल में मतभेदों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अंततः, संघर्ष की समाप्ति हैस्टिंग्स के लिए एक तरह से विजय की तरह थी।

वॉरेन हैस्टिंग्स ने बंगाल के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। न्यायिक सुधारों के तहत, उन्होंने अदालतों की व्यवस्था को मजबूत किया और विभिन्न कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया। वाणिज्यिक सुधारों के तहत, उन्होंने व्यापारिक रुकावटों को कम किया और बुनकरों की स्थिति में सुधार किया। हालांकि, एक बड़ी खामी यह थी कि उन्होंने स्थानीय लोगों को जिम्मेदारियों में भागीदारी नहीं दी, जो शायद विदेशी शासन के तहत एक आवश्यक निर्णय था।

Selected References

1. Suresh Chandra Ghosh, : The Social Condition of the British Community in Bengal: 1757–1800 (Brill, 1970)

2. Shashi Tharoor, : Inglorious Empire: What the British did to India

3. Philip Woodruff, : The Men Who Ruled India, vol I

Vivek Singh is the founder of Tareek-e-Jahan, a Hindi history blog offering evidence-based and exam-oriented perspectives on Indian history.