8वीं से 6वीं शताब्दी ई.पू. का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन हुए। यह वही समय था जब उत्तरी भारत में लोहे का व्यापक उपयोग शुरू हुआ। लोहे की खोज और इसका कृषि में उपयोग एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसने खेती को और अधिक प्रभावी बना दिया। कृषि की प्रगति से लोगों की जीविका आसान हो गई और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे समाज में समृद्धि आई।

लोहे से बने औजारों ने खेती की प्रक्रिया को आसान और तेज बना दिया। पहले के मुकाबले अब अधिक क्षेत्र में खेती संभव हो सकी, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए, लोहे के हल ने मिट्टी को अच्छी तरह से जोतने में मदद की, जिससे उपजाऊ भूमि का विस्तार हुआ। इससे न केवल कृषि में वृद्धि हुई, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन भी होने लगा, जिससे व्यापार का विकास हुआ। इस समय के आसपास कई छोटे-बड़े नगरों का विकास हुआ, जिसे हम द्वितीय शहरीकरण के रूप में जानते हैं।

द्वितीय शहरीकरण के दौरान ही भारत में फिर से बड़े शहरों का उदय हुआ। पहले शहरीकरण का युग सिंधु घाटी सभ्यता के साथ समाप्त हुआ था, लेकिन अब कृषि और व्यापार के विकास ने नगरों के निर्माण को फिर से संभव बनाया। प्रमुख नगर जैसे काशी (वाराणसी), वैशाली, कौशाम्बी, और उज्जैन इस समय के दौरान समृद्ध हुए। इन नगरों ने न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी कार्य किया। इन नगरों के विकास ने बड़े राज्य और महाजनपदों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

महाजनपद का परिचय

महाजनपद शब्द की उत्पत्ति और अर्थ

‘महाजनपद’ शब्द वैदिक काल के बाद विकसित समाजों और राजनीतिक इकाइयों के संगठन को सूचित करता है। यह दो शब्दों ‘महा’ और ‘जनपद’ से मिलकर बना है। ‘महा’ का अर्थ महान है, जबकि ‘जनपद’ का तात्पर्य एक विशेष भूभाग या क्षेत्र से है, जहां एक जनजाति या समुदाय निवास करता है। वैदिक काल में ‘जनपद’ शब्द का प्रयोग छोटे-छोटे राजनीतिक संघों और जनजातियों के लिए होता था। जैसे-जैसे जनसंख्या और राजनीतिक संगठन बढ़ते गए, जनपदों का आकार भी बढ़ने लगा, और यही विशाल जनपद महाजनपद कहलाए। इन महाजनपदों के पास अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था, सेना, और आर्थिक संरचना थी, जिससे यह तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली राज्य बने।

वैदिक काल के बाद महाजनपदों का उदय

वैदिक काल के अंतर्गत शुरू में आर्य सभ्यता ने छोटे-छोटे ‘जन’ या जनजातीय इकाइयों के रूप में संगठित समाज बनाए थे। ये जनपद राजनीतिक, धार्मिक, और सामाजिक संगठनों के रूप में अस्तित्व में आए। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते, भारतीय उपमहाद्वीप में जनसंख्या का विस्तार, कृषि का विकास, और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। इसके साथ ही, जनजातीय नेतृत्व ने अधिक संगठित और विस्तृत राज्य व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की।

महाजनपदों का उदय इसी क्रम में हुआ। छठी सदी ई.पू. के बाद जनपदों का केंद्रीकरण हुआ और अधिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़े राज्यों का गठन होने लगा। इन महाजनपदों की संरचना में जनपद के सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर राजा या गणाध्यक्ष का प्रभुत्व देखा गया। यह प्रक्रिया विशेषकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों और पंजाब के पश्चिमी भाग में तेजी से बढ़ी।

महाजनपद कालीन राजनीतिक संगठन

छठी सदी ई.पू. में महाजनपदों का उदय एक संगठित राजनीतिक ढांचे के विकास का प्रतीक है। उस समय भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें ‘सोलह महाजनपद’ के नाम से जाना जाता है। इन महाजनपदों में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी—राजतंत्रीय (मोनार्की) और गणराज्यीय।

राजतंत्रीय महाजनपदों में मगध, काशी, कौशाम्बी, और अवन्ति जैसे राज्य प्रमुख थे, जहां एक राजा का प्रभुत्व होता था और शासन की सत्ता वंशानुगत होती थी। दूसरी ओर, गणराज्यीय महाजनपदों में जैसे वज्जि संघ, मल्ल, और शाक्य प्रमुख थे, जिनमें शक्ति एक गणाध्यक्ष या सामूहिक नेतृत्व के अधीन थी। यह प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का आरंभिक रूप था, जहां राजा नहीं बल्कि कई लोग शासन में भागीदारी निभाते थे।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और विकास

महाजनपदों के उदय के साथ ही, उनके बीच शक्ति और क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई। प्रत्येक महाजनपद अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और इसके लिए उन्होंने अपने सामरिक और सैन्य बलों का प्रयोग किया। मगध इस संघर्ष में सबसे सफल महाजनपद बनकर उभरा, जो बाद में पूरे उत्तर भारत का शक्तिशाली राज्य बना। मगध के शासकों ने अपने सैन्य कौशल और राजनीतिक चतुराई का प्रयोग कर अन्य महाजनपदों को पराजित किया और उनका विलय अपने राज्य में कर लिया।

कृषि और व्यापार का महाजनपदों के उदय में योगदान

महाजनपद काल में कृषि और व्यापार ने प्रमुख भूमिका निभाई। गंगा और यमुना नदी घाटियों की उर्वर भूमि ने कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न हुए। इन संसाधनों ने नगरों और व्यापारिक केंद्रों के विकास में योगदान दिया। प्रमुख महाजनपदों में व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ, जो उनके आर्थिक विकास का मुख्य आधार बना।

व्यापारिक मार्गों का विकास न केवल भारत के भीतर, बल्कि मध्य एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को भी बढ़ावा देने में सहायक रहा। इस व्यापारिक समृद्धि ने महाजनपदों को और अधिक शक्तिशाली और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

धार्मिक और सांस्कृतिक विकास

महाजनपद काल केवल राजनीतिक संगठन का ही काल नहीं था, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव का भी काल था। छठी सदी ई.पू. के दौरान ही गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान धर्म सुधारकों का उदय हुआ। बुद्ध और महावीर ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया और उस समय की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

महाजनपदों में बौद्ध और जैन धर्म के प्रसार ने तत्कालीन समाज में नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। इन धर्मों की शिक्षाओं ने न केवल समाज को बदलने का प्रयास किया, बल्कि महाजनपदों की राजनीति को भी प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, मगध के राजा बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे शासक बुद्ध के अनुयायी बने और उनके धर्म का प्रसार किया। इस प्रकार, महाजनपद काल में धार्मिक सुधारकों का प्रभाव राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में भी देखा गया।

इस प्रकार महाजनपदों का उदय, उनकी राजनीतिक संरचना, आर्थिक विकास और धार्मिक विचारधारा ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी, जिसने बाद के काल में मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों के गठन का आधार तैयार किया।

महाजनपदों की संख्या और उनके नाम

महाजनपद काल में कई छोटे-छोटे जनपद संगठित होकर बड़े और शक्तिशाली महाजनपदों का निर्माण करने लगे। ऐतिहासिक स्रोतों, विशेषकर बौद्ध और जैन ग्रंथों, जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन महाजनपदों का उदय छठी सदी ई.पू. में हुआ, जब भारत के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव तेजी से हो रहे थे।

16 प्रमुख महाजनपदों के नाम

प्राचीन भारत में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, वे इस प्रकार हैं:

- मगध

- कौशाम्बी

- अवंति

- वत्स

- गांधार

- वज्जी

- कुरु

- मल्ल

- शूरसेन

- चेदि

- काशी

- अंग

- मत्स्य

- पांचाल

- अश्मक

- कंबोज

अब हम प्रत्येक महाजनपद की भूगोल, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को विस्तार से देखेंगे:

महाजनपद काल ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक संरचना को आकार दिया। महाजनपद काल वैदिक युग के बाद विकसित हुआ, जब छोटे-छोटे जनपदों का विस्तार हुआ और उन्होंने महाजनपदों का रूप लिया। कुल 16 प्रमुख महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। इन महाजनपदों ने उस समय की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित किया और उनके पास स्वतंत्र प्रशासन, सेना, और सांस्कृतिक पहचान थी।

1. मगध

– भूगोल:

मगध महाजनपद वर्तमान बिहार राज्य के पटना और गया क्षेत्रों में स्थित था। इसकी सीमाएँ गंगा, सोन और चम्पा नदियों के आसपास थीं।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

मगध को उस समय के सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक माना जाता था। इसकी राजधानी पहले राजगृह (वर्तमान राजगीर) और बाद में पाटलिपुत्र (पटना) थी। मगध के शासकों में बिम्बिसार और अजातशत्रु प्रमुख थे, जिन्होंने मगध का विस्तार किया और इसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, मगध की राजनीतिक संरचना में एक मजबूत शासन तंत्र और सैन्य शक्ति थी, जो उसे अन्य महाजनपदों से अलग बनाती थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

मगध बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल था। बुद्ध और महावीर दोनों ने मगध में अपने प्रमुख समय बिताए थे। बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र यहां था, और बाद में यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आया। यहाँ की संस्कृति में कला, साहित्य और संगीत का समृद्ध विकास हुआ।

2. अवंति

– भूगोल:

अवंति महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था, और इसकी राजधानी उज्जयिनी (वर्तमान उज्जैन) थी।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

अवंति का शासक चंड प्रद्योत महा था, जिसने अपनी सैन्य शक्ति से अवंति को एक प्रमुख महाजनपद बनाया। उज्जयिनी एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और इसका राजनीतिक महत्व बढ़ता चला गया। अवंति की राजनीतिक संरचना में केंद्रीय शासन के तत्व थे, जिसमें शासक और उनके सलाहकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

अवंति कला, साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहां पर कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाएँ कीं। उज्जयिनी खगोलशास्त्र और गणित के अध्ययन का प्रमुख केंद्र भी था। यहां की संस्कृति में शिल्पकला, संगीत और नृत्य का समृद्ध परंपरा थी।

3. वत्स

– भूगोल:

वत्स महाजनपद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कौशाम्बी के पास स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी और इस महाजनपद का प्रमुख शासक उदयन था। यह महाजनपद अपने व्यापारिक मार्गों और राजनीतिक स्थिरता के लिए प्रसिद्ध था। वत्स में लोकतांत्रिक तत्वों की उपस्थिति थी, जो इसे अन्य महाजनपदों से अलग बनाती थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

वत्स का बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में प्रमुख योगदान था। यहां के लोग व्यापार, शिल्पकला और शिक्षा में निपुण थे। वत्स की सांस्कृतिक गतिविधियाँ नृत्य, संगीत और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रमुख थीं।

4. गांधार

– भूगोल:

गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के काबुल और पेशावर क्षेत्रों में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय का एक प्रमुख शिक्षा और संस्कृति केंद्र था। गांधार अपने सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यहां की राजनीतिक संरचना में विद्वेष और युद्ध की भावना देखी जाती थी, जो इसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाती थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

गांधार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, और यहां तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, जहां दुनियाभर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गांधार की संस्कृति में कला, वास्तुकला और साहित्य का समृद्ध विकास हुआ, और यहां के लोग बौद्ध परंपराओं के प्रति अत्यधिक समर्पित थे।

5. वज्जि (लिच्छवि)

– भूगोल:

वज्जि (लिच्छवि) महाजनपद आधुनिक बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में स्थित था, जो नेपाल की सीमाओं तक फैला हुआ था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

वज्जी एक गणराज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहां की राजनीतिक व्यवस्था संघीय थी, जिसमें कई गणराज्य शामिल थे, जैसे कि लिच्छवी। वज्जी की राजनीतिक संरचना में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, जो इसे अन्य महाजनपदों से अलग बनाती थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

वज्जी में गणराज्य प्रणाली थी, और यहां की संस्कृति लोकतांत्रिक थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए वैशाली एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। यहां की संस्कृति में कला, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान का समृद्ध विकास हुआ।

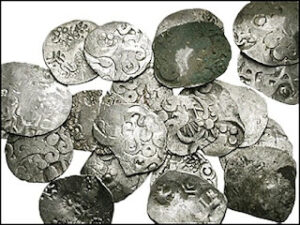

|

| कुरु महाजनपद का चांदी का सिक्का (4वीं शताब्दी ईसा पूर्व) |

6. कुरु

– भूगोल:

कुरु महाजनपद वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ (वर्तमान दिल्ली) थी। यह महाजनपद महाभारत काल में कौरवों और पांडवों का केंद्र रहा। कुरु की राजनीतिक संरचना में राजतंत्र का स्पष्ट प्रभाव था, जहां राजवंशीय शासकों का शासन था।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

कुरु का समाज वैदिक परंपराओं और संस्कारों पर आधारित था। यह क्षेत्र वैदिक यज्ञों और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कुरु की संस्कृति में कला, साहित्य और नृत्य का समृद्ध परंपरा थी, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान भी शामिल थे।

7. पांचाल

– भूगोल:

पांचाल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

पांचाल की राजधानी अहिछत्रा (उत्तर पांचाल) और कंपिल्य (दक्षिण पांचाल) थी। यह क्षेत्र वैदिक शिक्षा और युद्धकला के लिए जाना जाता था। यहां की राजनीतिक संरचना में राजा और उनके सलाहकारों का एक महत्वपूर्ण स्थान था।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

पांचाल महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्मस्थान था, और यहां की संस्कृति धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित थी। यहां की सांस्कृतिक गतिविधियाँ यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के चारों ओर घूमती थीं।

8. मत्स्य

– भूगोल:

मत्स्य महाजनपद राजस्थान के अलवर और जयपुर क्षेत्र में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जो महाभारत काल के राजा विराट का प्रमुख स्थान था। मत्स्य का प्रभाव स्थानीय था और यह प्रमुख युद्धों में हिस्सा नहीं लेता था। इसकी राजनीतिक संरचना में एक स्थिर राजतंत्र था।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

मत्स्य कृषि और पशुपालन का प्रमुख केंद्र था। यहां की संस्कृति ग्रामीण और आत्मनिर्भर थी, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत का विशेष महत्व था।

9. सूरसेन

– भूगोल:

सूरसेन महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है। इस महाजनपद का राजनीतिक संगठन प्रमुख रूप से राजतंत्र पर आधारित था। यहां के शासक युद्ध और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। सूरसेन में व्यापारिक गतिविधियाँ भी महत्वपूर्ण थीं, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

सूरसेन का सांस्कृतिक जीवन धार्मिकता से परिपूर्ण था, जहां कृष्ण की पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख थे। मथुरा और वृंदावन क्षेत्रों ने भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया, और यहां की कला, संगीत और नृत्य ने एक अद्वितीय पहचान बनाई।

|

| कोशल महाजनपद के चांदी के सिक्के (लगभग 525–465 ईसा पूर्व) |

10. कोशल

– भूगोल:

वर्तमान उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, बलरामपुर और गोंडा क्षेत्र, सरयू नदी के तट पर स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

राजा प्रसेनजित का शासन यहाँ बहुत प्रभावशाली था। कोशल का संबंध रामायण काल से भी है, जहाँ अयोध्या को प्रमुख नगर माना गया था। मगध के राजा अजातशत्रु और कोशल के राजा प्रसेनजित के बीच कई संघर्ष हुए थे।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

अयोध्या रामायण की कथाओं के अनुसार भगवान राम की जन्मभूमि है। यहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव था, और यह क्षेत्र धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था।

11. अग्र (अंग)

– भूगोल:

अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

अंग की राजधानी चंपा थी। यह महाजनपद राजनीतिक रूप से स्वतंत्र था, लेकिन अक्सर मगध के साथ संघर्ष में रहता था। यहां के शासक अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए युद्ध करते थे।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

अंग में व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। यहां के लोग कला, संगीत और संस्कृति के प्रति उत्साही थे।

12. मल्ल

– भूगोल:

वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और गोरखपुर क्षेत्र में स्थित था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

मल्ल गणराज्य था। यहाँ गणतंत्र प्रणाली के अंतर्गत कई छोटे-छोटे गणराज्य थे। मल्ल का राजनीतिक महत्व उस समय बढ़ा जब बुद्ध ने कुशीनगर में अपने अंतिम समय बिताए और यहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

कुशीनगर बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां पर बुद्ध के निर्वाण के कारण यह क्षेत्र विशेष रूप से धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है।

13. कम्बोज

– भूगोल:

उत्तर-पश्चिम भारत और अफगानिस्तान का क्षेत्र।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

कम्बोज महाजनपद में एक गणराज्य प्रणाली थी। यहाँ घुड़सवार सेना और घोड़ों के व्यापार का विशेष महत्व था।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

यह क्षेत्र वैदिक काल से ही व्यापार और युद्धकला के लिए प्रसिद्ध था।

14. काशी

– भूगोल:

वर्तमान वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

काशी का एक समय में बहुत राजनीतिक महत्व था, लेकिन बाद में इसे मगध ने जीत लिया। वाराणसी इसकी राजधानी थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल था। यहाँ बौद्ध, जैन और हिन्दू धर्मों का प्रभाव देखा जा सकता है।

15. चेदि

– भूगोल:

वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

चेदि महाजनपद महाभारत में वर्णित है और इसका प्रमुख नगर सोत्थिवति था।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

यह क्षेत्र वैदिक काल से जुड़ा हुआ था, और यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का आयोजन होता था।

16. अश्मक (अस्सक)

– भूगोल:

अस्मक महाजनपद वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह दक्षिण भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था।

– राजनीतिक विशेषताएँ:

अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटलि (या पोतना) थी। यह 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा राज्य था जो दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक की राजनीतिक स्थिति महाजनपद काल के उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में थोड़ी अलग थी, क्योंकि यह दक्षिण भारत के राज्यों के संपर्क में था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अस्मक और अवंति के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी।

– सांस्कृतिक विशेषताएँ:

अस्मक में वैदिक धर्म का प्रभाव था, लेकिन यहाँ जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रचलन था। व्यापारिक दृष्टि से यह महाजनपद काफी उन्नत था, क्योंकि गोदावरी नदी के माध्यम से यह उत्तर और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार करता था।

महाजनपद काल की राजनीतिक संरचना

महाजनपद काल ने राजनितिक और सामाजिक संगठन की परिभाषा को नया रूप दिया। इस काल में विभिन्न प्रकार के शासन तंत्र विकसित हुए, जो राजतंत्र और गणराज्य दोनों को समाहित करते थे। यहां हम महाजनपद काल की राजनीतिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, जिसमें राजतंत्र और गणराज्य की तुलना, मगध का उत्थान और उसकी राजनीति, और मगध की शक्ति के कारणों पर चर्चा करेंगे।

राजतंत्र और गणराज्य महाजनपदों की तुलना

महाजनपदों में राजनीतिक संगठन के दो प्रमुख रूप थे: राजतंत्र और गणराज्य।

– राजतंत्र:

– राजतंत्र में शक्ति का केंद्र एक व्यक्ति, राजा, पर होता था। राजा के पास सभी निर्णय लेने का अधिकार होता था और वह अपने परिवार के सदस्यों को प्रशासन में शामिल करता था। उदाहरण के लिए, मगध में शासकों ने बिम्बिसार और अजातशत्रु जैसे प्रमुख राजाओं के अधीन अपने साम्राज्य को विस्तारित किया।

– राजतंत्र का विशेष पहलू यह था कि इसे धर्म और परंपरा का समर्थन प्राप्त था, जिससे राजा को ‘देवता का प्रतिनिधि’ माना जाता था। इस प्रकार, राजा का शासन न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक वैधता भी प्राप्त करता था।

– गणराज्य:

– गणराज्य में शक्ति का वितरण जनसाधारण के बीच होता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, और यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती थी। उदारण के तौर पर, वज्जि महाजनपद को देखा जा सकता है, जहां विभिन्न जनजातियाँ मिलकर प्रशासन करती थीं। वज्जि का एक प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थान ‘संघ’ था, जो सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम था।

– गणराज्यों में नेता का चुनाव होता था, और आम नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता था। इसमें सभा और परिषदों का उपयोग किया जाता था, जो नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

मगध का उत्थान और उसकी राजनीति

– उत्थान:

– मगध का उत्थान 6ठी शताब्दी ई.पू. के आस-पास शुरू हुआ। यह महाजनपद भौगोलिक दृष्टि से समृद्ध था, जिसमें fertile plains और नदियों का प्रवाह महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र की कृषि और व्यापारिक समृद्धि ने इसे एक रणनीतिक स्थिति प्रदान की।

– बिम्बिसार, जो कि हर्षवर्धन के पूर्ववर्ती राजा थे, ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राजनीतिक शक्ति को मजबूत करने के लिए विवाह के माध्यम से अन्य राज्यों से संबंध स्थापित किए। उन्होंने लिच्छवी जनजाति से विवाह कर इस गणराज्य की शक्ति को भी अपने पक्ष में किया।

– राजनीति:

– मगध की राजनीति में शासन के केंद्रीयकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू था। बिम्बिसार ने प्रशासन में सुधार लाए और एक मजबूत सैन्य बल तैयार किया।

– उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु ने भी इसी नीति को अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप मगध ने अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने अपने समय में पहले दार्शनिकों को संरक्षण दिया, जैसे महावीर और बुद्ध, जो उनके साम्राज्य के धार्मिक और नैतिक आधार को मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुए।

– मगध की राजनीतिक संरचना ने स्थानीय सामंतों और जनजातियों के बीच सहयोग की व्यवस्था स्थापित की, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई।

मगध की शक्ति का कारण और महाजनपदों का पतन

– मगध की शक्ति के कारण:

मगध का उत्थान प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसकी स्थापना हर्यक वंश के दौरान हुई थी, और मगध धीरे-धीरे एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध के उत्थान के कई कारण थे, जिनमें भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सैन्य कारण प्रमुख थे। आइए, इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं:

a. भौगोलिक स्थिति:

मगध की भौगोलिक स्थिति इसके उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण थी। यह राज्य गंगा और सोन नदियों के किनारे स्थित था, जो इसे कृषि और व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता था। गंगा के माध्यम से व्यापार और संचार का विस्तार हुआ, जिससे मगध की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।

b. कृषि की उन्नति:

मगध की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, और यहां की कृषि उत्पादकता अधिक थी। गंगा के उपजाऊ मैदानों ने यहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे राज्य को धन की कोई कमी नहीं हुई। इसके अलावा, लोहे के औजारों का उपयोग कृषि में बढ़ा, जिससे उत्पादन और भी अधिक हो गया।

c. खनिज संसाधनों का उपलब्धता:

मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें प्रचुर मात्रा में थीं। लोहे का उपयोग न केवल कृषि के औजारों में बल्कि हथियारों के निर्माण में भी किया जाता था, जिससे मगध की सैन्य शक्ति बढ़ी। लोहे के हथियारों के चलते मगध ने अपने पड़ोसी राज्यों पर बढ़त बनाई और अपने क्षेत्र का विस्तार किया।

d. शक्तिशाली शासक:

मगध के शासक अत्यंत योग्य और शक्तिशाली थे। बिम्बिसार (544-492 ईसा पूर्व) और अजातशत्रु (492-460 ईसा पूर्व) जैसे शासकों ने मगध की शक्ति को बढ़ाया। बिम्बिसार ने कई छोटे राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और अपनी स्थिति को मजबूत किया, जबकि अजातशत्रु ने अपने सैन्य कौशल से राज्यों का विस्तार किया।

e. सैन्य शक्ति:

मगध की सैन्य शक्ति भी इसके उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण थी। मगध ने ग्रीक स्रोतों से ली गई कुछ सैन्य रणनीतियों और नवीनतम हथियारों का उपयोग किया। इसके अलावा, उसने हथियों और बड़ी सैन्य टुकड़ियों का गठन किया, जो युद्धों में उसकी जीत का मुख्य कारण बने। अजातशत्रु ने मगध को मजबूत बनाने के लिए रथों और गढ़वाले शहरों का भी निर्माण किया।

f. राजनैतिक कूटनीति:

मगध के शासकों ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ निपुण राजनैतिक कूटनीति अपनाई। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से कई राज्यों को अपने पक्ष में किया। यह नीति उसे बिना युद्ध के राज्यों को अपने अधीन लाने में मददगार साबित हुई।

g. धर्म और संस्कृति:

मगध क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ये दोनों धर्म मगध के शासकों द्वारा समर्थित थे, जिससे मगध को धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी पहचान मिली। इससे राज्य की लोकप्रियता और सामाजिक स्थिरता को बल मिला।

h. व्यापार और आर्थिक समृद्धि:

मगध व्यापारिक मार्गों के समीप स्थित था, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। व्यापार ने न केवल राज्य को धन प्रदान किया, बल्कि संस्कृति और ज्ञान के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया। मगध में व्यापारियों और कारीगरों की गतिविधियों ने यहां की आर्थिक शक्ति को बढ़ाया।

i. शिक्षा और बौद्धिक केंद्र:

मगध के शासकों ने शिक्षा और बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने मगध को विद्या और ज्ञान के प्रमुख केंद्रों में से एक बना दिया, जो इसे सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध बनाता था।

j. राजधानी का स्थान:

मगध की राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र थी, जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थीं। पाटलिपुत्र ने मगध को गंगा नदी के किनारे प्रमुख व्यापार और सैन्य केंद्र बनने में मदद की। इसकी स्थिति ने राज्य को अन्य हिस्सों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाजनपदों का पतन:

महाजनपदों का पतन मुख्यतः आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। वज्जि और कुरु जैसे महाजनपद अपनी आंतरिक राजनीति और संघर्षों में उलझकर कमजोर हो गए। उदाहरण के लिए, वज्जि महाजनपद में आंतरिक विवाद और सामंती संघर्षों ने इसे कमजोर किया, जिससे मगध की शक्ति का विस्तार आसान हो गया। मगध ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अन्य महाजनपदों को अपने अधीन किया, जिससे धीरे-धीरे वे समाप्त हो गए। इस समय बौद्ध धर्म का उदय भी हुआ, जिसने धार्मिक और सामाजिक चेतना में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म ने लोगों को एक समान विचारधारा में बांधने का कार्य किया, जिससे मगध का सामाजिक ताना-बाना मजबूत हुआ।

महाजनपद काल की राजनीतिक संरचना ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को एक नया आयाम दिया। राजतंत्र और गणराज्य की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संगठन की विविधता ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया। मगध का उत्थान और उसकी शक्ति के कारण महाजनपदों के पतन की कहानी भी महत्वपूर्ण है, जो इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक महाजनपद ने अपनी राजनीतिक चतुराई और सैन्य शक्ति से अन्य राज्यों को पराजित किया और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस काल का अध्ययन हमें आज की राजनीतिक संरचनाओं को समझने में भी मदद करता है, साथ ही यह दर्शाता है कि कैसे भौगोलिक और सामाजिक कारक राजनीति को आकार देते हैं।

महाजनपद काल में आर्थिक व्यवस्था

महाजनपद काल न केवल राजनीतिक विकास के लिए जानी जाती है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस काल में कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा प्रणाली, और शहरीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी।

महाजनपद काल की कृषि, व्यापार, और उद्योग

कृषि:

महाजनपद काल में कृषि का महत्व अत्यधिक था, और यह अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन था। इस अवधि में मुख्यतः धान, गेहूं, जौ, चना, और दालों जैसी फसलों की खेती की जाती थी। गंगा, यमुना, और सरस्वती नदियों के बाढ़ से उपजाऊ जमीन ने कृषि को और बढ़ावा दिया।

खेती में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, हल की तकनीक में सुधार और फसल चक्रीकरण ने उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण किया गया, जिससे जल संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया।

इसके अतिरिक्त, भूमि के स्वामित्व का विचार विकसित हुआ, जिससे कृषकों को अपने खेतों पर अधिकार मिला और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए।

व्यापार:

महाजनपद काल में व्यापारिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ीं। नदियों के माध्यम से जल परिवहन ने व्यापार को सरल और सस्ता बनाया। प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ, जो विभिन्न महाजनपदों के बीच संपर्क बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए।

वस्त्र, धातु, आभूषण, और कृषि उत्पादों का व्यापार किया जाता था। व्यापारियों ने एक संगठित प्रणाली के तहत काम किया, जिसमें व्यापारिक संघों का गठन किया गया। ये संघ व्यापार को नियंत्रित करते थे और व्यापारिक कानूनों का पालन करते थे।

इस समय, भारतीय वस्त्र जैसे कि कच्चा रेशम, ऊनी वस्त्र, और कपास के कपड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापारित होने लगे, विशेषकर रोमन साम्राज्य के साथ। भारत की मसाले और रत्न व्यापार में भी उच्च मांग थी, जिसने व्यापारिक संपर्कों को और बढ़ाया।

उद्योग:

उद्योगों का भी विकास हुआ, जिसमें कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प का उत्पादन शामिल था। काष्ठ, धातु, और कुम्हार की कला ने स्थानीय और बाहरी बाजारों में महत्वपूर्ण स्थान बनाया।

वस्त्र उद्योग, विशेष रूप से ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन, अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस समय, भारत में बुनाई और छपाई की उन्नत तकनीकें विकसित की गईं, जिससे वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

नगरों में कारीगरों और शिल्पकारों की विशेष बस्तियाँ विकसित हुईं, जहाँ वे अपने-अपने उद्योग का संचालन करते थे। इन उद्योगों ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान किया।

|

| अवंति महाजनपद का चांदी का सिक्का (4वीं शताब्दी ईसा पूर्व) |

मुद्रा प्रणाली का विकास और उसका महत्व

महाजनपद काल में मुद्रा का विकास हुआ, जिसने व्यापार को सुगम और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले, वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था, जिसमें वस्त्र, अनाज, और अन्य सामानों का आदान-प्रदान होता था।

इस काल में तांबे, चांदी, और सोने के सिक्कों का उत्पादन किया गया, जिससे व्यापार में पारदर्शिता और स्थिरता आई। सिक्कों ने वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करने में सहायता की और व्यापार को सरल बनाया। इसके अलावा, मुद्रा का उपयोग कर सरकारों ने कर वसूली को भी आसान बनाया, जिससे प्रशासन को मजबूत करने में सहायता मिली।

सिक्कों पर विभिन्न राजाओं और महाजनपदों के प्रतीक अंकित होते थे, जो न केवल आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि यह राजनीतिक पहचान का भी प्रतीक थे। सिक्कों की विविधता ने स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया।

शहरीकरण और नगरों का उदय

महाजनपद काल में शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई, जिसके परिणामस्वरूप नगरों का उदय हुआ। प्रमुख नगर जैसे कि पाटलिपुत्र, वैशाली, काशी, और उज्जैनी का विकास हुआ, जो व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बने।

नगरों की योजनाबद्धता में सुधार हुआ। यहाँ सार्वजनिक स्थान, बाजार, और धार्मिक स्थल विकसित हुए, जो नागरिक जीवन को समृद्ध बनाने में मददगार बने। नगरों में पानी, सड़कें, और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ, जो शहरी जीवन की आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायक सिद्ध हुआ।

शहरीकरण के साथ-साथ सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया। नगरों में विभिन्न व्यवसायों और कारीगरों का स्थान विकसित हुआ, जिससे नये वर्गों का उदय हुआ। शहरी केंद्रों में विभिन्न जातियों और समुदायों का समागम हुआ, जो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने में सहायक था।

नगरों में व्यापारिक गतिविधियों की वृद्धि ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी और शहरी जीवन के मानक को ऊँचा उठाया।

महाजनपद काल की आर्थिक व्यवस्था ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा प्रणाली का विकास और शहरीकरण ने न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को भी जन्म दिया। इस काल का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे एक आर्थिक ढांचे ने सम्पूर्ण समाज को आकार दिया और भारतीय सभ्यता की नींव रखी। इस समय की आर्थिक गतिविधियाँ आज भी भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

सामाजिक और धार्मिक संरचना

महाजनपद काल (लगभग 600 ई.पू. से 300 ई.पू.) ने भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस समय की सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रणाली, और धार्मिक सुधारों ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया।

महाजनपद काल का समाज: जाति व्यवस्था और जीवन शैली

जाति व्यवस्था:

महाजनपद काल में जाति व्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार मुख्य जातियों—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र—का विकास हुआ।

ब्राह्मण: धार्मिक विद्वान और शिक्षकों की जाति, जो वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में संलग्न थे। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था और वे यज्ञों और अनुष्ठानों का आयोजन करते थे।

क्षत्रिय: योद्धा और शासक वर्ग, जिन्होंने समाज की सुरक्षा और शासन का दायित्व संभाला। क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, और उनका महाजनपदों में विशेष महत्व था।

वैश्य: व्यापारी और कृषक वर्ग, जो आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे। वैश्य समुदाय ने व्यापार, कृषि, और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

शूद्र: श्रमिक और सेवक वर्ग, जो अन्य जातियों की सेवा करते थे। शूद्रों की भूमिका कृषि कार्य और घरेलू सेवाओं में थी, लेकिन उन्हें समाज में कमतर माना जाता था।

जीवन शैली:

इस काल में लोगों की जीवनशैली विविध थी। कृषि और व्यापार का महत्व बढ़ा। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे, जबकि शिल्प और व्यापार के माध्यम से कुछ लोग समृद्धि प्राप्त कर रहे थे। सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान सामाजिक मेलजोल था। महाजनपदों में नगरों का विकास होने लगा, और बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों ने गति पकड़ी।

धार्मिक सुधार: बुद्ध और महावीर की शिक्षाएँ

गौतम बुद्ध:

बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिसमें उन्होंने जीवन के दुखों और उनके कारणों का विश्लेषण किया। उनकी शिक्षाएँ चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित थीं। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी (वर्तमान नेपाल) में हुआ था, और उन्होंने सम्पूर्ण भारत में अपने उपदेश फैलाए।

चार आर्य सत्य:

- दुख का अस्तित्व।

- दुख के कारण का पता लगाना।

- दुख का अंत संभव है।

- दुख के अंत के लिए मार्ग (अष्टांगिक मार्ग)।

महावीर:

जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अहिंसा, सत्य, और तप का महत्व बताया। उन्होंने समाज में समानता की बात की और सभी जीवों के प्रति दया की भावना को बढ़ावा दिया। महावीर का जन्म कुंडलपुर (वर्तमान बिहार) में हुआ था, और उनकी शिक्षाएँ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक सुधारों को भी प्रोत्साहित करती थीं।

अहिंसा का सिद्धांत: महावीर ने अहिंसा के सिद्धांत को न केवल नैतिकता का आधार बनाया, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित किया। जैन धर्म का अनुयायी होने के नाते, उन्होंने जीवन के हर पहलू में अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा दी।

बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार और महाजनपदों पर उनका प्रभाव

धर्म का प्रसार:

महाजनपद काल में बौद्ध और जैन धर्म तेजी से फैले। इन दोनों धर्मों ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और लोगों को जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर एकता के लिए प्रेरित किया।

बौद्ध धर्म का प्रभाव:

बौद्ध धर्म ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक सुधार भी लाए। इसके अनुयायियों ने भिक्षु और भिक्षुणियों के समुदाय बनाए, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार किया। बौद्ध भिक्षु रुग्णों की सेवा में लगे रहते थे और अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया, जैसे सारनाथ और बोध गया।

जैन धर्म का प्रभाव:

जैन धर्म ने भी अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के माध्यम से समाज में गहरी छाप छोड़ी। जैन भिक्षुओं ने न केवल धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए भी काम किया।

आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव:

जैन व्यापारियों ने व्यापारिक मार्गों का विकास किया और अपने समुदाय को आर्थिक मजबूती प्रदान की। जैन मंदिरों ने शिक्षा और संस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनकर ज्ञान के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महाजनपद काल के धार्मिक विश्वास

महाजनपद काल में धार्मिक विश्वासों में भी परिवर्तन देखा गया।

वेदिक धर्म:

वेदों के अनुष्ठान और यज्ञों का महत्व बढ़ा, लेकिन नए धार्मिक विचारों के साथ वेदिक परंपराओं की आलोचना भी होने लगी।

जाति प्रणाली:

धर्म को लेकर सामाजिक विभाजन और भी गहरा हुआ। ब्राह्मणों की प्रमुखता के साथ-साथ वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों की जटिलता ने सामान्य लोगों को दूर किया।

महाजनपद काल का सामाजिक और धार्मिक परिवेश भारतीय समाज की संरचना को पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण था। जाति व्यवस्था ने सामाजिक पहचान को स्थापित किया, जबकि बौद्ध और जैन धर्मों ने धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। ये परिवर्तन भारतीय संस्कृति की जड़ों में गहराई से समाहित हुए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया।

महाजनपदों की सैन्य संरचना

महाजनपद काल में सैन्य संरचना भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। विभिन्न महाजनपदों की सेनाएँ, उनके युद्ध की रणनीतियाँ, और एक-दूसरे के साथ युद्ध तथा गठबंधन की प्रथाएँ इस काल के सामरिक इतिहास को आकार देती हैं।

महाजनपदों की सेनाएँ और युद्ध की रणनीतियाँ

सैन्य संगठन:

महाजनपदों की सेनाएँ विभिन्न प्रकार की थीं, जिनमें पैदल सैनिक (पैदल), घुड़सवार सैनिक (घुड़सवार), और हाथी शामिल थे। हाथी विशेष रूप से युद्ध में महत्वपूर्ण माने जाते थे, क्योंकि वे दुश्मन की रेखाओं को तोड़ने में सहायक होते थे।

युद्ध तकनीकें:

महाजनपद काल में युद्ध की तकनीक में अनेक बदलाव हुए। धनुष और बाण, ढाल, और तलवारें प्रमुख शस्त्र थे। रणनीतियों में घेराबंदी, प्रत्यक्ष आक्रमण, और घेराव की तकनीकें शामिल थीं। महाजनपदों ने नए तरीकों को अपनाया, जैसे कि युद्ध में जनरल की भूमिका, जो सेनापतियों के नेतृत्व में युद्ध की योजनाएँ बनाते थे।

सैन्य भर्ती और प्रशिक्षण:

सेनाओं में भर्ती का कार्य मुख्यतः स्थायी जनसंख्या से होता था, जो विशेष रूप से कृषि, व्यापार, और अन्य गतिविधियों से जुड़ी होती थी। प्रशिक्षित सैनिकों को विशेष रूप से युद्ध की तकनीकों में निपुण बनाया जाता था, जिससे वे युद्ध के दौरान कुशलता से कार्य कर सकें।

मगध के सैन्य अभियान और उसके विजय अभियान

महाजनपद काल में मगध का सैन्य अभियान भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जब 16 महाजनपदों के बीच राजनीतिक संघर्ष और सैन्य अभियानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों का विस्तार हुआ। इस काल में मगध ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से प्रमुख शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया। मगध ने अपनी सैन्य कुशलता, रणनीतिक स्थान, और संसाधनों का उपयोग कर अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त की। मगध के सैन्य अभियानों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित है:

1. अंग पर विजय:

महाजनपद काल के प्रारंभिक दौर में मगध का पहला प्रमुख सैन्य अभियान अंग महाजनपद के खिलाफ था। बिम्बिसार ने अंग राज्य पर विजय प्राप्त की और इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अंग की राजधानी चंपा (वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में) एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसे जीतने के बाद मगध की आर्थिक और सैन्य स्थिति और अधिक मजबूत हो गई। अंग पर विजय से मगध को पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर नियंत्रण मिला, जो सैन्य और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था।

2. वज्जि संघ (लिच्छवि गणराज्य) के खिलाफ युद्ध:

अजातशत्रु के समय में मगध का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सैन्य अभियान वैशाली के लिच्छवि गणराज्य के खिलाफ हुआ। लिच्छवि संघ एक मजबूत गणराज्य था, जो संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के लिए कई नई सैन्य तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने युद्ध में “महाशिलकंटक” नामक एक बड़े पत्थर फेंकने वाले यंत्र का उपयोग किया और “रथ मुसल” नामक लोहे से किलेबंद रथों का प्रयोग किया। लिच्छवियों पर विजय के बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर कब्जा कर लिया, जिससे मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई और उसे व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ।

3. कोशल राज्य पर विजय:

अजातशत्रु ने कोशल राज्य के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाया। कोशल एक शक्तिशाली महाजनपद था और बिम्बिसार ने कोशल के राजा प्रसेनजित से वैवाहिक संबंध स्थापित कर शांति बनाए रखी थी। लेकिन अजातशत्रु के समय में कोशल और मगध के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। इसके परिणामस्वरूप कोशल और मगध के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की और कोशल का एक बड़ा हिस्सा मगध साम्राज्य में मिला लिया।

4. काशी पर विजय:

काशी महाजनपद उस समय का एक समृद्ध राज्य था, और इसकी राजधानी वाराणसी व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र थी। मगध के शासकों ने काशी पर विजय प्राप्त कर इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। काशी की विजय ने मगध को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त किया और उसे गंगा के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार प्राप्त हुआ।

5. अवन्ति के साथ संघर्ष:

अवन्ति महाजनपद (वर्तमान मध्य प्रदेश) मगध के लिए एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। अवन्ति के राजा प्रद्योत ने मगध के विस्तार को चुनौती दी, जिससे मगध और अवन्ति के बीच सैन्य संघर्ष हुआ। यद्यपि महाजनपद काल के दौरान अवन्ति को पूरी तरह से मगध के अधीन नहीं किया जा सका, लेकिन बाद के शासकों ने अवन्ति को पराजित किया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। यह संघर्ष मगध के सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि अवन्ति पर विजय से मगध का साम्राज्य पश्चिमी भारत तक विस्तारित हो गया।

6. वत्स और कुरु राज्यों के साथ टकराव:

मगध के शासकों ने कुरु और वत्स महाजनपदों के खिलाफ भी अभियान चलाए। कुरु राज्य, जो वर्तमान हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था, उस समय का एक प्रमुख महाजनपद था। वत्स राज्य, जो वर्तमान इलाहाबाद (प्रयागराज) के आसपास का क्षेत्र था, भी एक समृद्ध राज्य था। मगध ने इन राज्यों को पराजित कर गंगा घाटी पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया और अपनी सामरिक स्थिति को और अधिक सशक्त बनाया।

7. विजय की रणनीति और सैन्य तकनीक:

महाजनपद काल में मगध की सैन्य शक्ति की सफलता का एक बड़ा कारण उसकी उन्नत सैन्य रणनीतियाँ और हथियारों का प्रयोग था। मगध के शासकों ने युद्ध में हाथियों, रथों, और पैदल सेना का कुशलता से इस्तेमाल किया। विशेष रूप से अजातशत्रु द्वारा विकसित की गई नई सैन्य तकनीकें, जैसे महाशिलकंटक और रथ मुसल, ने युद्ध में मगध की सेना को अन्य महाजनपदों की सेनाओं से श्रेष्ठ बनाया। इसके अलावा, मगध का भौगोलिक स्थान भी उसे सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाता था, क्योंकि यह गंगा और सोन नदियों के संगम के निकट स्थित था, जिससे उसे प्राकृतिक सुरक्षा और जलमार्गों का लाभ मिला।

8. मगध का राजनीतिक विस्तार:

सैन्य अभियानों के माध्यम से मगध ने न केवल क्षेत्रीय विस्तार किया, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के बाद मगध ने उनके संसाधनों का उपयोग अपने सैन्य और आर्थिक हितों के लिए किया। इन अभियानों के माध्यम से मगध महाजनपद काल के अंत तक सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया और यह शक्तिशाली साम्राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हुआ, जो अंततः मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरा।

महाजनपद काल का पतन

महाजनपद काल का पतन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। यह काल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न महाजनपदों (प्रमुख राज्यों) के धीरे-धीरे पतन और एकीकृत साम्राज्य के उदय को दर्शाता है। महाजनपदों के पतन के पीछे कई राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक कारण थे, जिनमें नंद वंश और मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक चतुराई और सैन्य शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही, चाणक्य की नीतियों ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभारा।

नंद वंश का उदय और महाजनपदों का पतन

नंद वंश की स्थापना:

महाजनपदों के बीच आपसी संघर्ष और युद्धों के कारण क्षेत्रीय स्थिरता बिगड़ने लगी थी। नंद वंश ने इस कमजोर स्थिति का लाभ उठाया और मगध राज्य को अपना केंद्र बनाकर एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। यह वंश एक शक्तिशाली प्रशासनिक और सैन्य ढांचे के साथ उभरा, जिसने अन्य महाजनपदों को कमजोर कर दिया।

नंद वंश की आर्थिक और सैन्य शक्ति:

नंद वंश ने भारी कराधान प्रणाली और विशाल सैन्य शक्ति का निर्माण किया। इसके परिणामस्वरूप, वे अन्य महाजनपदों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हुए। उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक, हाथी, घोड़े, और अन्य सैन्य संसाधन थे, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। नंद वंश के राजा महापद्म नंद को “एकराट” (एकमात्र शासक) कहा जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उसने अधिकांश महाजनपदों पर विजय प्राप्त की थी।

मौर्य साम्राज्य का उदय

चंद्रगुप्त मौर्य का आगमन:

चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अत्याचारों और उसकी कठोर कराधान प्रणाली के खिलाफ विद्रोह किया। वह चाणक्य (कौटिल्य) के मार्गदर्शन में मगध राज्य को अपने अधीन करने में सफल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पहले एकीकृत साम्राज्य के रूप में उभरा।

चाणक्य की भूमिका:

चाणक्य, जो एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, और कूटनीतिज्ञ थे, ने महाजनपदों के पतन और मौर्य साम्राज्य के उदय में एक निर्णायक भूमिका निभाई। चाणक्य ने अपने राजनीतिक ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में राजकाज, सैन्य रणनीति, और आर्थिक नीतियों पर विस्तृत ज्ञान दिया, जिसने मौर्य साम्राज्य को सशक्त बनाने में मदद की। चाणक्य की योजनाओं और नीतियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल नंद वंश को हराया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया।

मगध का प्रभुत्व

मगध की शक्ति और प्रभुत्व:

नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ, मगध का राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व बढ़ता गया। मगध राज्य का स्थान भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह गंगा के उपजाऊ मैदानों में स्थित था, जो कृषि और व्यापार के लिए अनुकूल था। मगध की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता ने इसे अन्य महाजनपदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया।

अन्य महाजनपदों का अधिग्रहण:

चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, मौर्य साम्राज्य ने महाजनपदों को अपने साम्राज्य में शामिल करना शुरू किया। यह प्रक्रिया समय के साथ तेजी से हुई, और लगभग सभी प्रमुख महाजनपद मगध के अधीन हो गए। इससे महाजनपद काल का अंत हो गया और एक केंद्रीकृत साम्राज्य का निर्माण हुआ, जो मौर्य वंश के रूप में जाना गया।

महाजनपदों का पतन: कारण और परिणाम

आपसी संघर्ष और युद्ध:

महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष और युद्ध होते रहे, जिससे उनकी शक्ति कमजोर होती गई। इस दौरान नंद वंश और मौर्य साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्यों ने कमजोर महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया।

प्रशासनिक अक्षमता:

महाजनपदों के पतन का एक अन्य कारण उनकी प्रशासनिक अक्षमता थी। कई महाजनपद राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गए थे, जिससे उनके शासन को बनाए रखना कठिन हो गया। इसके विपरीत, मौर्य साम्राज्य ने एक संगठित और मजबूत प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया।

मगध की आर्थिक और सैन्य शक्ति:

मगध की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने इसे अन्य महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। मगध का शासक वर्ग विशेष रूप से रणनीतिक रूप से कुशल था और उन्होंने अन्य महाजनपदों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाए।

महाजनपदों का ऐतिहासिक महत्व

महाजनपद काल भारतीय इतिहास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समय था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिवर्तन तेजी से हुए। यह समयकाल छठी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी सदी ईसा पूर्व तक फैला हुआ था और इस दौरान भारत में विभिन्न राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। इन महाजनपदों ने न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय इतिहास में महाजनपदों का योगदान

राजनीतिक संरचना का विकास:

महाजनपदों ने भारतीय राजनीति के लिए एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान किया। इस समयकाल में राजतंत्र और गणराज्य जैसे राजनीतिक ढांचे अस्तित्व में थे। उदाहरण के लिए, मगध, कुरु, और अवंति जैसे महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, जहाँ एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वहीं दूसरी ओर, वज्जि संघ और लिच्छवि जैसे गणराज्य महाजनपदों में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता था। इन राजनीतिक संरचनाओं का प्रभाव मौर्य साम्राज्य तक दिखाई देता है, जो महाजनपद काल के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा।

धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों का उदय:

महाजनपद काल के दौरान ही बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जिसने भारतीय धार्मिक और सामाजिक विचारों को नए सिरे से परिभाषित किया। गौतम बुद्ध और महावीर ने इस समयकाल में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया, जोकि तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद और धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ थे। इन धर्मों का प्रसार महाजनपदों के भीतर और बाहर हुआ, और उनका प्रभाव बाद में मौर्य सम्राटों, विशेषकर अशोक, द्वारा अपनाए गए धर्मनिरपेक्ष और अहिंसक सिद्धांतों में देखा जा सकता है।

आर्थिक और व्यापारिक योगदान:

महाजनपद काल में कृषि और व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। इस समयकाल में कई प्रमुख नगरों का विकास हुआ, जिनमें कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, और तक्षशिला शामिल थे। ये नगर व्यापार और उद्योग के केंद्र बने, जहाँ से व्यापारी दूर-दराज के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। इस काल में मुद्रा प्रणाली का भी विकास हुआ, जिससे व्यापार और भी सरल हो गया। कार्षापण और पण जैसी मुद्राओं का उपयोग व्यापक रूप से किया गया, जिसने महाजनपदों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया।

महाजनपद काल से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण

कौशाम्बी और राजगृह जैसे महाजनपदों के पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य महाजनपद काल की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को समझने में मदद करते हैं। कौशाम्बी, जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वहाँ से प्राप्त किलेबंदी और नगर संरचना इस बात का प्रमाण देती हैं कि यह शहर उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।

अवंति महाजनपद की राजधानी उज्जैन से मिले प्रमाण, विशेषकर नगर की संरचना और व्यापारिक मार्गों से जुड़ी जानकारियाँ, अवंति के उस समय के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का संकेत देती हैं। उज्जैन का प्राचीन व्यापारी मार्ग, जोकि पश्चिमी और उत्तरी भारत के व्यापारिक केंद्रों को जोड़ता था, उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक था।

गंगा घाटी में स्थित महाजनपदों के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य, विशेषकर श्रावस्ती और पाटलिपुत्र जैसे शहरों से, यह बताते हैं कि उस समय के नगर न केवल व्यापारिक केंद्र थे, बल्कि धार्मिक और बौद्धिक गतिविधियों के भी प्रमुख स्थान थे। श्रावस्ती के पास स्थित जेटवन और सुद्धावन विहार जैसे स्थानों से प्राप्त साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि बौद्ध धर्म ने इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला था।

महाजनपद काल की मुद्राओं के उत्खनन से प्राप्त प्रमाण इस समय के आर्थिक लेन-देन और व्यापारिक संपर्कों की जानकारी देते हैं। शकुनि, कुरु, और पंचाल महाजनपदों ने अपनी मुद्राएँ जारी की थीं, जोकि उस समय के आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक क्रियाओं के संकेतक हैं।

वर्तमान संदर्भ में महाजनपद काल का अध्ययन

राजनीतिक प्रेरणा:

महाजनपद काल के गणराज्यों की राजनीति, विशेषकर वज्जि संघ और लिच्छवि गणराज्य, ने आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रेरित किया है। इन गणराज्यों की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा दिया। आज के समय में, भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों की जड़ें महाजनपद काल में देखी जा सकती हैं, जहाँ आम जनता की भागीदारी के कुछ रूप अस्तित्व में थे।

धार्मिक और सांस्कृतिक निरंतरता:

महाजनपद काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जो आज भी कई देशों में प्रचलित हैं। विशेषकर, बौद्ध धर्म ने न केवल भारत, बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में भी अपनी जड़ें मजबूत कीं। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएँ आज भी कई समाजों में नैतिकता, अहिंसा, और साधारण जीवनशैली का संदेश देती हैं।

शिक्षा और बौद्धिक केंद्र:

महाजनपद काल के दौरान ही तक्षशिला और नालंदा जैसे बौद्धिक केंद्रों का विकास हुआ, जिन्होंने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को आकर्षित किया। तक्षशिला उस समय के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था, जहाँ दर्शन, चिकित्सा, शास्त्र, और गणित की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा व्यवस्था आधुनिक विश्वविद्यालयों की प्राचीन परंपराओं की प्रतीक है और भारतीय शैक्षिक परंपरा का अभिन्न अंग है।

पुरातात्विक अध्ययन का महत्त्व:

महाजनपद काल से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण आज के शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन प्रमाणों से हमें उस समय की सामाजिक संरचना, राजनीतिक संगठन, धार्मिक विचारधारा, और आर्थिक गतिविधियों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। महाजनपद काल के शहरीकरण और किलेबंदी के प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप के तत्कालीन तकनीकी और सैन्य विकास को भी रेखांकित करते हैं।